What is an American?

アメリカ人とはなにか?

We are bound together by shared culture, not by online memes about “heritage”.

国民を結びつけているのは共有の文化であって、“遺産”をめぐるネットミームではない。

(WAJ: ノア・スミス氏は、近年「Heritage American(直訳すれば伝統アメリカ人。内容的には「血統や伝統をアメリカ人の本質とみなす立場の人びと」)」という概念が右派のネット社会で広がっていることに注目する。これは、米国の「真のアメリカ人」を血統や文化、宗教、民族により序列化しようとする考え方で、たとえば「祖先が長く米国にいるほど“アメリカらしさ”が高い」といった漸次的な評価基準を設ける。しかし、それは曖昧で恣意的な線引きになりやすく、多様な社会である米国にはそぐわないと批判される。実際、YouGov(2000年にロンドンで設立された国際的な世論調査会社)などの調査によると、一般のアメリカ人は「法律を守る」「憲法や独立宣言を支持する」「投票する」などの行動や信条こそが「アメリカ人らしさ」を特徴づける要素と考え、血統や宗教、民族的背景を重要視する傾向は低いとの結果が出ている。日本でも「日本人ファースト」とか「日本人らしさ」など「日本人」が強調される傾向が強まっている現在、避けて通れるテーマではないだろう。)

ノア・スミス(Noah Smith)

2025年9月8日

写真:ブライアン・モラレス二等兵曹撮影、ウィキメディア・コモンズ提供

「フランスに住むことはできるが、フランス人になることはできない。ドイツやトルコや日本に住むことはできるが、ドイツ人やトルコ人や日本人になることはできない。しかし、地球のどこからでも、誰でもアメリカに来てアメリカ人になることはできるのだ。」—— ロナルド・レーガン

右翼系ソーシャルメディアで、右翼系インフルエンサーが「アメリカ人とは何か?」と問いかけるミームが広まっている。答えを示さぬ例は、質問を読んだ人がそうした線に沿って考え始めるきっかけになると単純に思い込んでいる人や:

単に読者に刺激的な画像で読者を煽るだけの場合もある:

しかし、答えをくれる人もおり、その答えから、今日のアメリカにおける政治的右派の考え方が垣間見える:

このチャートで興味深いのは、著者(著者自身はアメリカ人かどうかはわからないが、ソーシャルメディアでアメリカ人を煽ることに成功しているのは確かだ)が、厳格な区切りを設けようとはせず、祖先がアメリカに長く住んでいたほど、より多くのポイントを獲得できるという等級制度を定義している点だ。

アメリカのような多言語移民国家では、こうしたことは当然のことだ。どの国にも、何らかの形の制限的なナショナリズム、つまり市民権法が何を定めていようとも、特定の集団の人びとだけが真に国家の一員であるという考えが存在する。しかし、ほとんどの国では、特定の民族や宗教に属するなど、何らかの厳格な基準が存在する。しかし、アメリカは非常に多様性に富んでいるため、どの集団が「真のアメリカ人」であるかを明確に区別しようとする試みは、おそらく失敗するだろう。なぜなら、その区切りが明らかに恣意的なものになるからだ。そのため、排他的なナショナリストたちは同心円を描くのに躍起となり、アメリカらしさの全スペクトルを家族の歴史、人種、民族、宗教をあれこれ組み合わせて定義する。

この考え方は右派の間で勢力を増しているようだ。ネット上では「ヘリテージ・アメリカン」という言葉が頻繁に使われている。この言葉の普及に尽力したC・ジェイ・エンゲル氏は、「ヘリテージ・アメリカン」とは、第2次世界大戦前のアメリカの人種構成と人種階層構造の両方を重視する人びとを指すとしている:

私が「ヘリテージ・アメリカン」と言うとき、まさにこれを指している。第2次世界大戦後、アメリカが「理念としての国家」へと再定義される前の、伝統的な精神や文化的気風に、民族的・文化的なルーツをもって結びついている人びとだ。それには、エリス島時代にアメリカへ渡ってきた人びとも含まれる――それが政治的・社会的には大きな誤りだったにせよ。また私たちは国家としての自分の過ちの産物でもある。

そこには、ブッカー・T・ワシントンのような旧南部の黒人たちも含まれる。ただし、彼らの中に、当時の経験を現代の「政治的な罪悪感」を引き出すために利用しようとする傾向がある場合は認められない。また、同じように社会に同化した先住アメリカ人も含まれる。

しかしそれは、ヨーロッパ系の人びと、その制度、そしてその生活様式の支配と優位性を是認する。ヘリテージ・アメリカは、アングロ・プロテスタントの経験と規範を中心に据えている。

この定義はとてもあいまいで、誰が「ヘリテージ・アメリカン」なのか、はっきりと見分ける方法はない。実際のところ、保守派の間でも誰がそれに当たるのか意見はまったく一致していない。自分を「ラグナル・リフラスィル」と名乗るブロガーは、この考えを純粋に民族的な観点から説明している(ただし他の民族でも「同盟者」としての立場を得ることは認めている):

「ヘリテージ・アメリカン」とは誰なのかを理解することは、これまでになく緊急の課題となっている。彼らは建国の時代のアメリカ人、すなわちプロテスタントで、英語を話し、北西ヨーロッパ出身で、ジェームズタウンから1870年代に至るまで国を築き上げた人びとの子孫である。だが彼らが体現するのは単なる血統ではない。開拓の経験、憲法の発展、文化的融合といった数世紀にわたる歴史を通じて形成された、独自のアメリカ的民族性そのものを体現しているのである。

「ヘリテージ・アメリカン」そのものではないが、はっきりと「ヘリテージ・アメリカ」を支持する人びともいる。私はこうした市民を“同盟アメリカン(Ally Americans)”と呼んでいる。彼らは人種や宗教、移民としての来歴がどのようであってもかまわない。しかし彼らは、アメリカが建国文書の精神と条文に基づいて統治される、白人かつキリスト教徒が多数を占める国であり続けるべきだと主張している。

一方、ベン・クレンショーは定義にイデオロギー的な要素を加えている(エンゲル氏はこれを明確に否定している)。

世界のほとんどの国では、真のドイツ人、イタリア人、中国人、南アフリカ人と見なされるためには、血縁関係にあること(つまり共通の遺伝的特徴を有すること)、それらの人びとが歴史的に居住してきた地理的な場所に居住していること、そして特定の慣習や生活様式を遵守していることが求められる。アメリカは「理念国家(propositional nation)」ではないが、かといって他の国々のように単純に血や土地と結びついて成り立ってきたわけでもない。ヘリテージ・アメリカは「血と土」にこだわる恐怖心の煽りに還元できるものではないが、それでも家族や血縁、そして土地がアメリカのアイデンティティにとって無視できないのも確かである。

「アメリカ人である」とはどういうことだろうか。ヘリテージ・アメリカを理解するには、7つの要素を継承したものとして考えるのが分かりやすい。すなわち、英語という言葉、キリスト教、自治の精神、キリスト教的な統治、自由、法の下の平等、そして土地とのつながりである。

これらの人びとは皆、「ヘリテージ・アメリカン」が重要な集団であることには同意できるが、その集団に正確に誰が属するのかについては誰も一致できない。

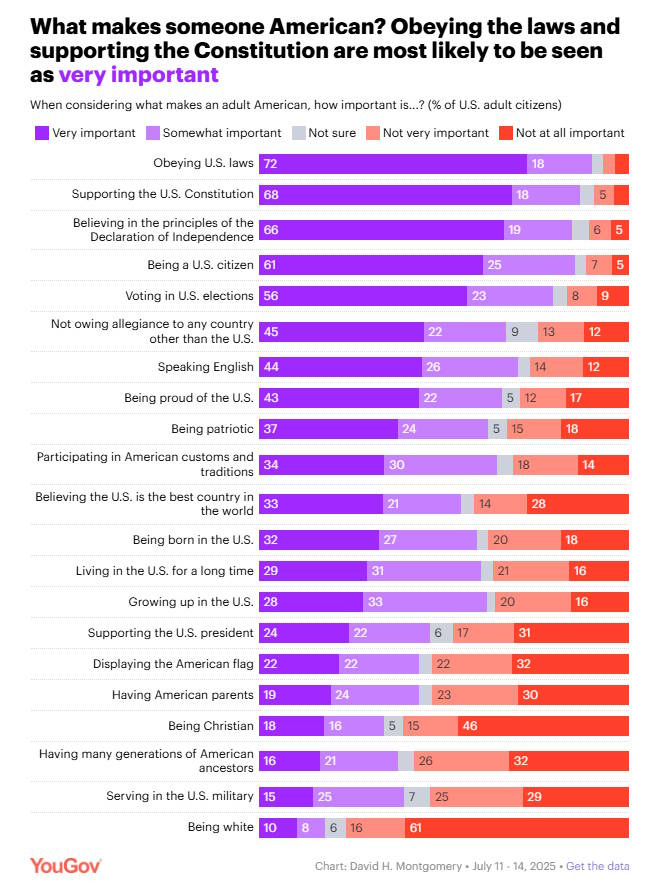

ここで大事なのは、これらの考え方がすべて「主流」からは大きく外れているということだ。YouGovがこの夏に行った調査では、「何が人をアメリカ人にするのか」についてアメリカ国民に尋ねている。その結果、上位に挙がったのは「法律を守る」「投票する」「英語を話す」といった行動や、「憲法や独立宣言を支持する」「他国に忠誠を誓わない」といった信念だった。逆に、民族・人種・宗教・家族の出自といった要素は、リストの最下位に近い位置にとどまった。

調査結果の図

What makes someone American? Obeying the laws and supporting the Constitution are most likely to be seen as very important.

何が人をアメリカ人たらしめるのか?――法律を守り、憲法を支持することが、最も重要なこととして見なされる傾向がある。

When considering what makes an adult American, how important is…?

大人のアメリカ人を形づくる要素を考えるとき、次のことはどの程度重要だと思いますか?

出典:YouGov

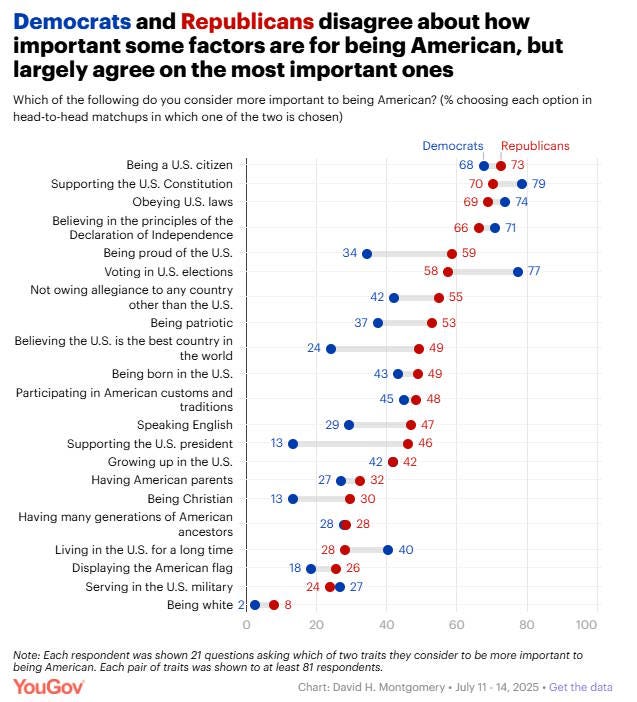

YouGovはまた、これらの特性のどちらがより重要かについて、いくつもの一対一の比較を行ったが、結果は基本的に同じだった。さらに、党派別に見ても、誰が属するのかという点で共和党員と民主党員の間に特に際立った違いは示されなかった。

調査結果の図

Democrats and Republicans disagree about how important some factors are for being American, but largely agree on the most important ones.

民主党支持者と共和党支持者は、「アメリカ人であること」に関わるいくつかの要素の重要性については意見が分かれるが、最も重要な要素についてはおおむね一致している。

Which of the following do you consider more important to being American? (% choosing each option in head-to-head matchups in which one of the two is chosen)

次のうち、あなたは「アメリカ人であること」にとってどちらがより重要だと考えますか?(2つの選択肢のうちひとつを選ぶ形式で、それぞれの選択肢を選んだ人の割合)

出典:YouGov

この世論調査が発表されたのが、トランプの2024年の勝利の後、管理されていない移民流入への国民の怒りが噴き出した後、そしてアメリカがより保守的な方向へ傾いた「空気の転換(vibe shift)」のかなり後だった、という点は重要だ。結果は、Pew(ピュー)が2021年に行った同様の調査や、2017年のVOTER Surveyの類似調査などとよく一致している。アメリカ人は一貫して、共有する国民性を示す指標としては、人種や宗教よりも、アメリカの理念を信じ、その信念に沿って行動することの方がはるかに重要だと答えている。

では、彼らがそんなに主流から外れているのなら、ネットの一部の変わり者が何を考えていようと、なぜ気にする必要があるのだろうか。答えは、SNSの時代には、少なくとも短期的には、政策を左右するのが必ずしも大衆全体の意見ではないからだ。普通のアメリカ人は「ヘリテージ・アメリカン」の話を聞き流しているかもしれないが、共和党の若手スタッフはこうしたネット言説に本当にどっぷり浸かっており、しかも彼らが党の将来を担っている。Politicoの報道によれば、若い右派の支持層を取り込もうとする抜け目ない政治家やソーシャルメディア担当者は、すでに「Heritage Americans(ヘリテージ・アメリカン)」という用語に言及し始めている:

「ヘリテージ・アメリカ」をめぐる独特の世界観はネットの中で育まれたものかもしれない。だが、それはいまやトランプ政権の政策や言葉づかいの中にも広がりつつある。7月に保守系シンクタンクのクレアモント研究所で行った演説で、JD・ヴァンス副大統領は、アメリカはただひとつの共通の理念の上に成り立っているという考え方を退けるよう保守派に訴えた。これは、昨年の共和党全国大会での指名受諾演説で示したテーマを改めて強調したものだ。ヴァンスはこう語った――「アメリカは単なる“理念”ではない。特定の土地と、特定の人びと、そして特定の信念と生活様式によって形づくられた国なのだ」。そして、もしその言外の意味が十分に伝わっていなければと念を押すように、彼はこう付け加えた。「それこそが、アメリカ人としての私たちの“遺産”なのだ」と。

「ヘリテージ・アメリカ」運動の象徴的なイメージは、トランプ政権の発信の中にも表れている。7月初め、国土安全保障省(DHS)の公式Xアカウントは、開拓時代の夫婦が幌馬車の中で赤ん坊を抱く絵画を投稿し、そのキャプションに「祖国の遺産を思い起こせ」と添えた。さらに同じ月の後半には、ジョン・ガストの絵画《アメリカン・プログレス》を使い、「誇るべき遺産、防衛に値する祖国」との言葉を添えて投稿した。

ミズーリ州選出の上院議員、エリック・シュミット氏は、先日行われた全米保守主義大会で「アメリカ人とは何か?」と題した演説を行い、ネット右翼の人たちが口にするのと同じような感情を表明した:

この時点で、政府が承認したからといって、それが国にとって良いことだとは限らない、というのは明らかだ。今日のさまざまな合法的移民の形態を見れば、それはよく分かる。

私たちアメリカ人は、ヨーロッパの岸辺をこぎ出で古くからの信仰で新世界を「洗礼」しようとやってきたキリスト教巡礼者たちの息子と娘だ。

私の先祖は1840年代にドイツからやって来た。私の州に最初に入植したのは主にスコッチ=アイリッシュ(スコットランド系アイルランド人)で、誇り高く、独立心が強く、ウルスターの丘やアパラチアの辺境で鍛えられた人びとだった。文明の最前線で生きるのに理想的に適していた彼らは、偶然にも私の友人であり副大統領のJD・ヴァンスの先祖でもあった。

歴史家デイヴィッド・マカローが書いているように、ミズーリに最初に入植したスコッチ=アイリッシュの家族は「自分たちこそ真のアメリカ人だと考えていた」。だが、私たちは長い間、そうした自分たちを形づくったものを恥じるように教え込まれてきたのだ。

現在わが国の政府の大部分を掌握している「国家保守派(national conservatives)」にとって、「ヘリテージ・アメリカン」を国の支配的な集団にするための闘いこそが最重要課題であり、経済上の懸念よりも、さらには対外的な敵への防衛よりも優先されている。トランプ政権が検討している新たな国家防衛戦略では、基本的にアメリカの力を世界全体から引き上げ、米国内から移民を追放する闘いに集中することが想定されている:

国防総省の高官たちは、国防省の最優先事項を「本土と西半球の防衛」に置くことを提案しており、これは長年続いてきた「中国の脅威に焦点を当てる」という軍の任務からの大きな転換となる。先週、ピート・ヘグセス国防長官の机に届いた最新の国家防衛戦略の草案では、北京やモスクワといった敵国への対抗よりも、国内および地域的な任務を優先するとしている。そして実際、多くの面でその転換はすでに始まっている。国防総省はロサンゼルスやワシントンでの治安維持を支援するため、数千人規模の州兵を動員したのだ。

国家保守派(natcons)」にとって、アメリカの最重要の脅威は外国の敵ではなく移民である。JD・ヴァンスはすでにヨーロッパに関して同じ考えを表明しており、彼とその同志たち――現時点でトランプ政権を支配し、ひいてはMAGA運動、共和党、そして国全体をも方向づけている人びと――が、アメリカについても同じ認識を抱いていることはほとんど疑いない。

トランプは国防総省の名前を「戦争省」に改めたが、彼がいま本当に戦っていると考えている「戦争」の中心は、移民に対するものだというのは明らかである:

画像説明

I love the smell of deportations in the morning…

朝の強制送還のにおいがたまらなく好きだ……

Chicago about to find out why it’s called the Department of WAR

シカゴはこれから、“戦争省”と呼ばれる理由を思い知ることになるだろう

Chipocalypse Now

チップ・アポカリプス・ナウ(チップ版・地獄の黙示録。「半導体黙示録」とか「チップ黙示録」とかのかけ言葉)

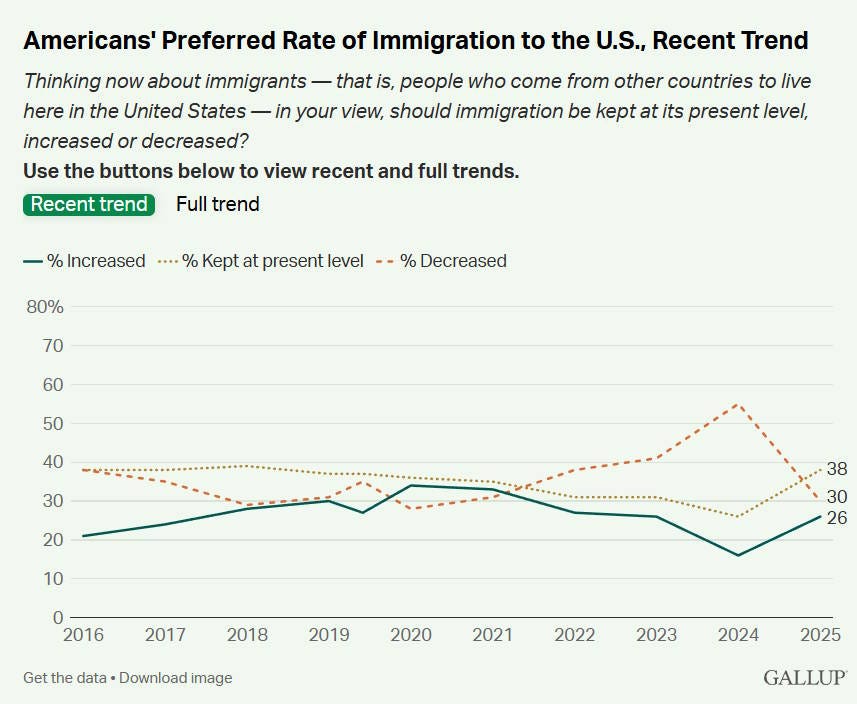

しかし、移民を侵略、そして国外追放を戦争とみなす考え方は、アメリカ人の大多数には共有されていない。ギャラップ調査では、トランプ氏の反移民ジハードに対する大きな反発が見られ始めている。移民率の削減を望むアメリカ人の割合は、バイデン政権下では急上昇したが、現在では第1期トランプ政権の水準まで急落している。

図表説明

Americans’ Preferred Rate of immigration to the U.S., Recent Trend

アメリカ人が望む米国への移民受け入れ率 ― 最近の傾向

Thinking now about immigrants–that is, people who come from other countries to live here in the United State–in your view, should immigration be kept at its present level, increased or decresed?

今、移民――つまり、他の国からアメリカに住むために来る人々――について考えると、あなたの考えでは、移民の受け入れは現在の水準に維持すべきだと思いますか、それとも増やすべき、減らすべきだと思いますか?

出典:ギャラップ

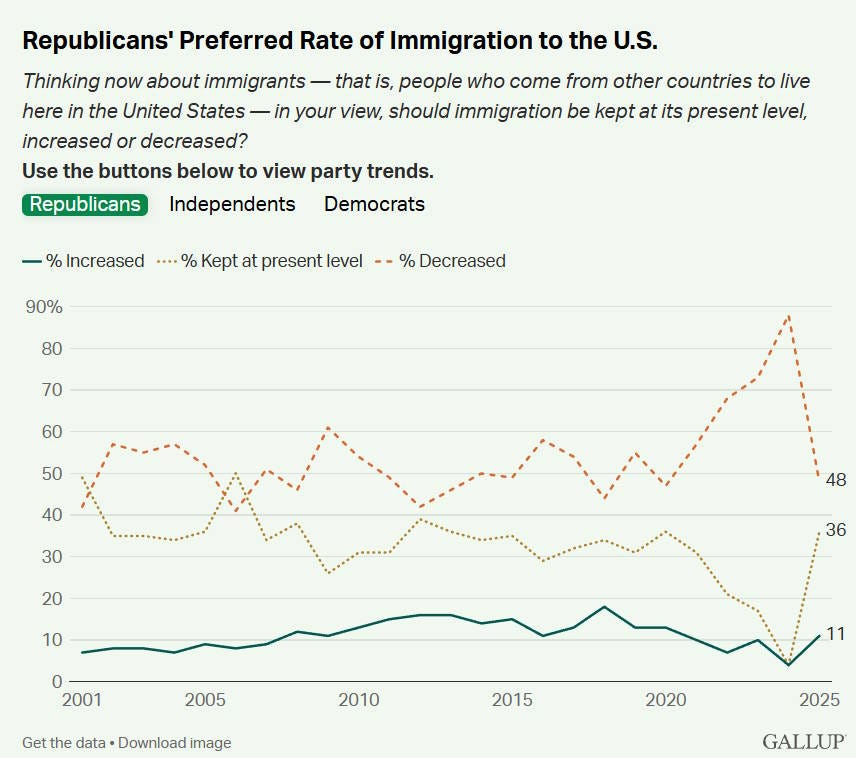

興味深いことに、共和党員の間ではこの変化はさらに顕著だ:

図表説明

Republicans’ preferred Rate of immigration to the U.S.

共和党支持者が望む米国への移民受け入れ率

Thinking now about immigrants–that is, people who come from other countries to live here in the United State–in your view, should immigration be kept at its present level, increased or decresed?

今、移民――つまり、他の国からアメリカに住むために来る人々――について考えると、あなたの考えでは、移民の受け入れは現在の水準に維持すべきだと思いますか、それとも増やすべき、減らすべきだと思いますか?

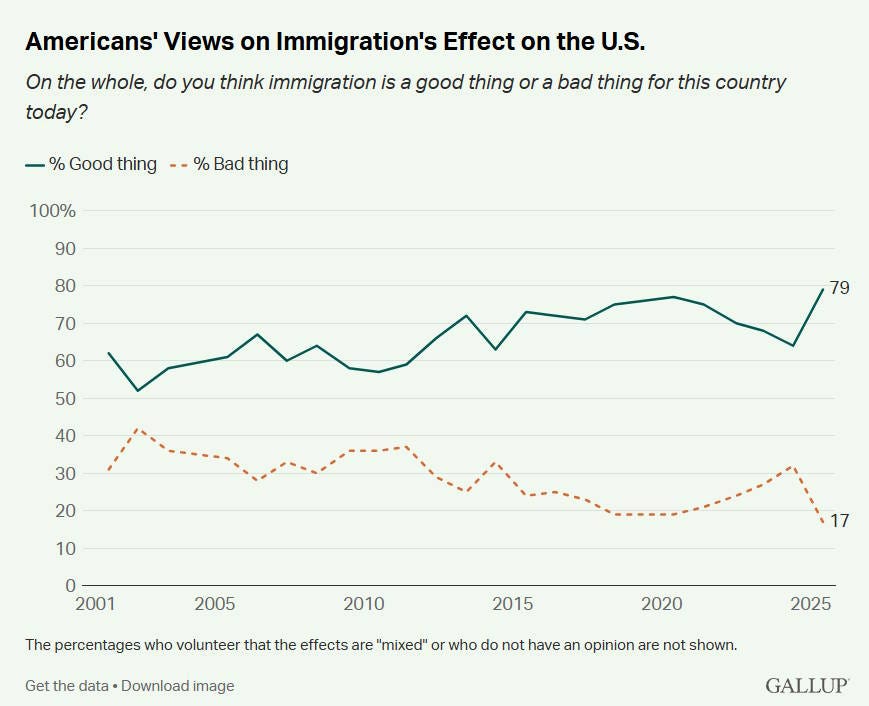

そして、「移民は国に利益をもたらす」と答えるアメリカ人の割合が急増している

図表説明

Americans’ Views on immigtation’s Effect on the U.S.

アメリカ人の「移民が米国に与える影響」に関する見方

On the whole, do you think immigration is a good thing or a bad thing for country today?

全体的に見て、あなたは今日のこの国にとって移民は「良いこと」だと思いますか、それとも「悪いこと」だと思いますか?

出典:ギャラップ

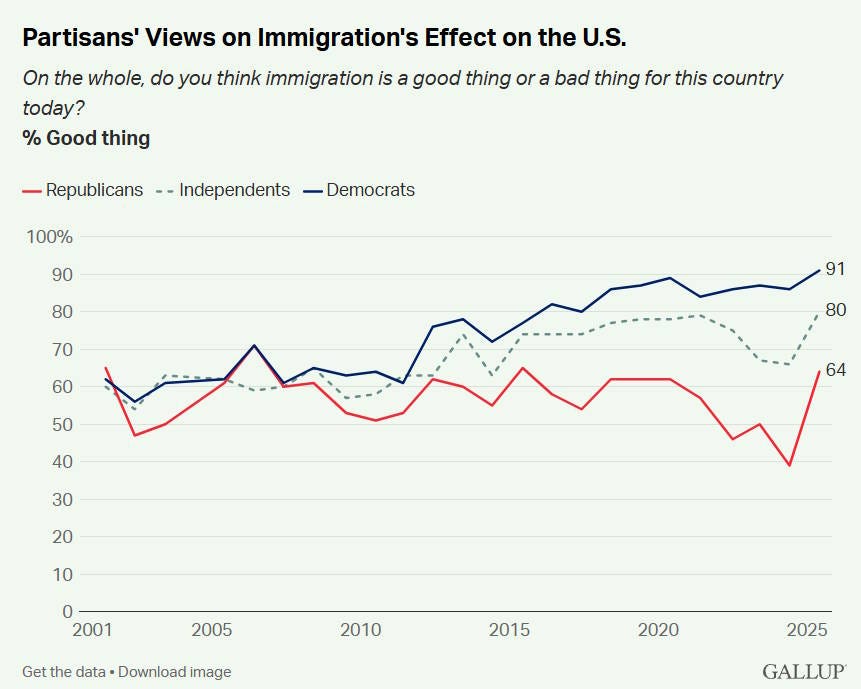

ここでも、この変化は民主党員よりも共和党員の間で起きている:

図表説明

Partisans’ Views on immigration’s Effect on the U.S.

政党支持者別に見た「移民が米国に与える影響」への見方

On the whole, do you think immigration is a good thing or bad thing for this country today?

全体的に見て、あなたは今日のこの国にとって移民は「良いこと」だと思いますか、それとも「悪いこと」だと思いますか?

出典:ギャラップ

共和党支持者は依然として概ねトランプ氏の移民政策を支持している。だがこの変化は、多くの共和党員が「これまでのトランプ氏のやってきたことには満足しているが、これ以上行き過ぎてほしくはない」と考えていることを示している。彼らはおそらく、国を「ヘリテージ・アメリカン」という血と土の概念のもとで再定義し、アメリカ軍の使命を「より“ヘリテージ”の少ない人びとの大量追放」に向けてしまうことは望んでいないのだろう。

実際、なぜ大多数のアメリカ人――共和党支持者も含めて――が「ヘリテージ・アメリカン」という概念を拒否しているのか、その背後には非常に深く根本的な理由があるのではないかと私は思う。確かに、多くの人はアメリカを「理念国家(propositional nation)」――憲法や独立宣言などによって定義される国家――だと考えている。だが同時に、多くの人が「アメリカ文化」を共有された国民性の目印として重視しているのではないだろうか。

私がテキサスで育ったころ、親友のひとりは上海生まれで、18歳になるまでアメリカ市民権を持っていなかった。文化的には、彼は私やほかの友人たちとは少し違っていた。彼の母親はサンドイッチではなく餃子を作ってくれたし、彼は私に箸の使い方を教えてくれたし、神を信じてもいなかった。

けれども、私たちにとって大事だった文化的な点では、彼と私は同じだった。同じテレビ番組を見て、同じビデオゲームで遊び、同じ音楽を聴いた。同じスラングを使い、学校に対する態度も似ていて、将来に望むものもほとんど同じだった。そしてもちろん、憲法やアメリカの自由、そうしたものを信じてもいた。

2010年代、アメリカ全体が人種をめぐって大きな混乱に陥っていたころ、私はその友人に手紙を書いて聞いてみた。子どもの頃に差別を感じたことがあったか、あるいは多数派から疎外されたと感じたことがあったか、と。彼の答えはこうだった――たまにごく少数の嫌な連中から軽い人種差別を受けることはあったが、それが自分の経験全体を支配するようなことはなかった。アイデンティティの面では、ただ単純に「とてもアメリカ人だ」と感じていた、と。

こうした現実に根ざした文化的な親近感というものは、YouGovの調査員が質問票で尋ねられるほど単純なものではない。けれども私は、それこそが数値化できる「アメリカらしさ」の指標よりもずっと深く、重要なものだと思う。アメリカはある程度「理念国家(propositional nation)」ではあるが、同時に「文化的な国家」でもあり、共通の習慣や態度、生活様式や信念によって結びつけられている。最も大事なのは、家族がこの国でどれだけの歴史を持つかではなく、自分自身の人生の中でどんな歴史を持つかだ。国民としてのきずなを築くうえで重要なのは、共有された血統よりも、共有された生活経験なのだ。

つい最近、私は熱心な国家保守派(natcon)とオンラインで長いやりとりをしたのだが……正直、奇妙なものだった。彼は「非白人のアメリカ人は決して自分の同胞にはなりえない」と言った。だが同時に、ヨーロッパのことや、自分の家族がドイツ帝国にいた頃の歴史についても延々と語った。彼にとっての「遺産(heritage)」という概念は、明らかにアメリカをはるかに超えたものであり、国境を越えて深い民族的・宗教的な要素に結びついていたのだ。

それは私にはとても異質に感じられた。あのオンラインで話した人物と、上海で生まれた高校時代の友人を比べれば、どちらがより「アメリカ的」に感じられるかは明らかだ。その友人とは一緒に『シンプソンズ』や『スター・ウォーズ』のセリフを引用できる。子どもを連れて一緒にショッピングモールに行き、映画を観て楽しめる――共通の文化的背景をもって。彼の中国の先祖や、私のヨーロッパの先祖にこだわることはない。私たちにとって最も大事なのは、アメリカ合衆国で共有してきた個人的な歴史なのだ。

私と友人を結びつけている絆は、大地とコミュニティに根ざしている。私たちが育った場所――テキサス州カレッジステーション、そしてアメリカ合衆国――に結びついていて、その土地が私たちを今の私たちに育ててくれたのだ。これに対し、国家保守派(natcons)が感じる絆は、ドイツ帝国やオーストラリアやイギリスの他の国家保守派、あるいは「遺産」「白人性」「キリスト教世界」といった観念に結びついている。私はそれを「垂直的な共同体」と呼んでいる。それは、ネット上で互いを見つけ、「隣に住む人びとよりも、遠く離れた人びととのほうが共通点がある」と決めつける人びとの間に生まれる観念的なつながりなのだ。

「垂直的な共同体」は昔から存在していたが、20世紀までは「場所」が依然として支配的だった。人間社会の基本的な単位として、垂直的な共同体が伝統的な共同体に本格的に挑戦し始めたのは、ソーシャルメディアの登場以降のことだ。しかし、そうしたオンライン共同体が生み出す絆は薄い。人はツイッターの炎上やフェイスブックの「いいね」といった一時的な高揚感だけでは永遠に生きてはいけない。物理的な世界は、結局のところ、私たちを避けがたく自分の暮らす場所へ、そして身近に暮らす人びとのもとへ引き戻すのだ。

今、アメリカを支配しているのはMAGA運動だ。それは本質的に「オンラインの産物」であり、ソーシャルメディアによって同じ架空の敵を教え込まれた人びとの間に生まれた、弱いつながりにすぎない。分断や無関心の中で、ネット上の憎悪ミームを生きがいにしていない大多数のアメリカ人は、そうしたミームのために実際の「遺産(heritage)」を引き裂こうとする人びとに権力を渡してしまった。だが結局、「極端にオンライン化された人びと(Extremely Online)」に支配される国が繁栄することはなく、私の同胞たちもそのことに気づき始めていると思う。