Globalization did not hollow out the American middle class

グローバリゼーションはアメリカの中流階級を空洞化させなかった

The protectionist narrative is more myth than fact.

保護主義的な言い回しは事実というより作り話である。

(WAJ: トランプ大統領の関税攻勢は、アメリカの貿易赤字を根拠としていた。しかしアメリカはソフト産業や金融業などで莫大な収益をあげている。また、製造業の空洞化、中間層の没落、移民による犯罪、同盟国をふくむ外国によるアメリカの搾取など、虚偽の申し立てによる政策立案と遂行が目立っている。ノア・スミス氏の分析はそのような虚偽のうち経済的側面に焦点を当て、トランプ大統領の虚偽性を暴露している。トランプ氏が大統領にえらばれた背景には、行き過ぎた金融資本主義や軍産複合体による世界支配、資本主義の行き詰まりによる格差の拡大などに対する怨嗟がある。事実を科学的に分析する眼が求められている。)

=========

<本論の要約>

ノア・スミス氏は長年、アメリカの製造業の復興を支持してきたが、トランプ大統領の保護主義的関税政策については、むしろ製造業を弱体化させていると批判している。関税は供給連鎖や輸出市場へのアクセスを妨げ、製造業の国際競争力を損なっていると指摘する。

アメリカの経済衰退を「グローバル化による製造業の空洞化」とし、中間層の没落と社会の分断を語る物語(ナラティブ)が広がっている。しかし筆者は、これは事実に基づく一部の真実を過度に誇張した「神話」であると論じる。例えば、「中国ショック」により2000年代に製造業の雇用が300万人減少したのは事実だが、それがアメリカ経済全体に決定的な打撃を与えたわけではない。

実際にはアメリカ経済は他の先進国と比べて比較的閉鎖的であり、GDPに占める輸入の割合は小さい。中国からの中間財輸入も全体の3.5%程度に過ぎず、貿易赤字を全て国内製造に置き換えてもGDPに占める製造業の割合は10%から12.5%程度にしかならない。

中間層の没落についても、統計的には裏付けが乏しい。アメリカの世帯所得の中央値は1970年代から50%以上増加しており、他国と比べても中間層は依然として豊かである。特に低所得層の賃金は1996年以降40%以上増加しており、「サービス業の仕事は低賃金で価値がない」という通説も過去のものである。

かつて製造業の職を失った労働者は、一時的には低賃金の職に移ったが、最近ではより高スキルの専門職への移行が進んでいる。教育、医療、STEM分野など知識集約型の職が増加し、中間層や労働者階級の所得向上につながっている。

したがって、製造業の衰退や中間層の没落を全て貿易やグローバル化のせいにする保護主義的ナラティブは、誤解を生み、現実を見誤らせるものである。むしろ、現実の経済データを踏まえた上で、国家の産業政策や貿易政策を再設計すべきだと筆者は提言している。

=======

グローバリゼーションはアメリカの中流階級を空洞化させなかった

保護主義的な言い回しは事実というより作り話である。

ノア・スミス

5月8日

UnsplashのMaximillian Conacherによる写真

私は長年、米国が製造業を振興するよう訴えてきた。アメリカ国民が再工業化に熱狂し始めた時、私は歓声を上げた。私はジョー・バイデンの産業政策を強く支持し、ドナルド・トランプが最初の任期で自由貿易支持のコンセンサスを打ち砕いたときそれを称賛しさえした。

トランプ氏の関税政策は、私の考えをどの点においても変えない。確かに関税は大惨事だ。しかし、製造業を優遇するから大惨事なのではない。実は、関税はそれを唱えることでアメリカを脱工業化している。アメリカの製造業者たちの供給連鎖と輸出市場をテコ入れする能力を破壊することで。アメリカが将来やっとトランプ氏のアプローチの無益さに気づく時は、再工業化という課題に取り組み直す時だ。実際、トランプ氏が今後必ずもたらす損害を考えると、その課題はさらに緊急なものとなる。

その上、同時に私は社会の多くを席巻する国際化、製造業、そしてアメリカの中流階級という言い回しは誤った誘導によるものだと思う。その作り話は以下のように続く。

1950年代から60年代にかけて、アメリカと言えば煙突たなびく重工業経済だった。組合に加入した工場労働者が幅広い中流階級を形成し、必要なものはすべて自給自足していた。しかし、貿易と国際化に向け国を開放すると、事態は悪化の一途を辿った。外国との競争により賃金は停滞し、良質な製造業の雇用は海外に流出した。アメリカの都市は空洞化し、勝者と敗者が混在する国になってしまった。大学教育を受けた中流階級の上層部が専門職で成功を収める一方で、一般のアメリカ人は低賃金のサービス業に頼らざるを得なくなった。そしてついに、貧困にあえぐ労働者階級の怒りが爆発し、ドナルド・トランプ大統領の選出につながった。

ジョー・ノセラ氏がこのほどフリープレス紙で発表し、議論を呼んだ記事にこうした言い回しの真骨頂を見ることができる。

左派であれ右派であれ、国際化がアメリカを経済的にも社会的にも分断させてきたことを否定する人はもはやいません。ノースカロライナ州の家具製造地帯や中西部の自動車産業の町々といった、かつて繁栄していた地域を空洞化させ、所得格差の拡大を招いてきた…トランプ氏の政治的成功の大きな要因は、こうした現実が労働者階級のアメリカ人に呼び起こした怒りにあります。

「父はデトロイトの供給連鎖に追随し工場を経営していました」と、フィナンシャル・タイムズのコラムニスト、ラナ・フォルーハー氏は最近私に語りました。「1990年代には工場が閉鎖され始めました。そして2000年代に私が帰省すると、高校の同級生の半数が麻薬にふけっていました。」彼女はさらに、「経済理論は現実世界と結びついていませんでした」と付け加えたのです。

当然の疑問が浮かび上がります。なぜこれほど多くの経済学者、政策立案者、そして私のようなジャーナリストが、これほど長い間、新自由主義の問題点を認めようとしなかったのでしょうか? なぜ私たちは、他の国々にならって、アメリカも自国の産業基盤を多分守るべきだという考えを少しでも持ち出した者に、パット・ブキャナン(訳注:政治評論家で超保守主義者として有名)ゆずりのバカとレッテルを貼ったのでしょうか?

大きな理由のひとつは、最も基本的なものでした。それは低価格を意味したのです。企業は中国(そしてメキシコ)の比較優位、つまり安価な労働力を活用することでコストを抑えることができました。同時に、ウォルマートやコストコのような会社は、同等のアメリカ製品よりも常に低価格で販売されている中国メーカーから直接商品を仕入れることができたのです。

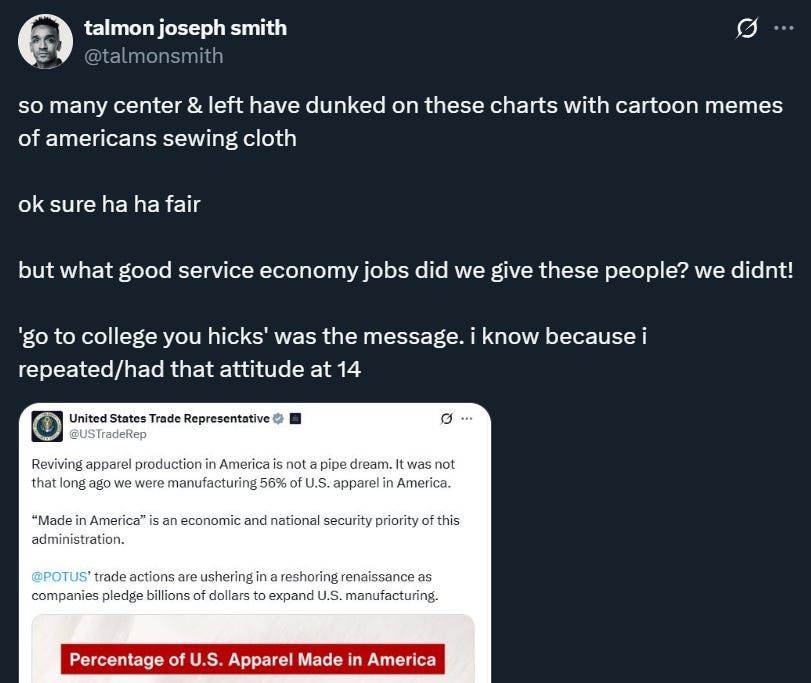

そして、タルモン・ジョセフ・スミス氏の最近の一連のツイートで、この言い回しの働きぶりを見ることができる。

このような言い回しがすべてそうであるように、彼の論も真実の核を作り話が幾重にも包み込むようにして構成されている。しかし、経済大河ドラマがどれも同じように作られているわけではない。これらの論では、周りの作り話の層は厚く味わい深いのに対し、真実の核は薄く脆い。チャイナショックに関する論文や、 2000年代に製造業の雇用が約300万人減少したことは誰もが知っている。それが彼らの論の核心であり、そこにしか真実を見ていない。しかし、この言い回しを客観的に評価する上で重要な経済的事実が数多く存在する。ただ惜しむらくは、この話題について語る人々のほとんどが、それを知らないようだ。

結局のところ、貿易を原因とした製造業の崩壊は、過去半世紀にわたるアメリカの経済史のほんの一部に過ぎなかった。

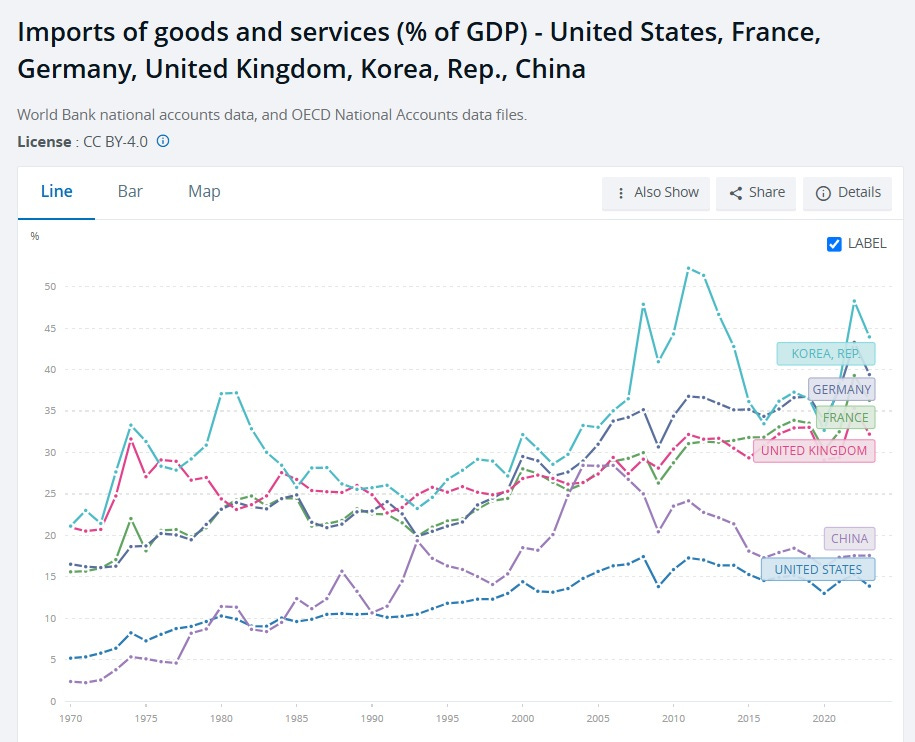

アメリカは実際にはそれほどグローバル化していない

評論家も政治家も、安価な中国製品がアメリカに大量に流入していると絶え間なく語っている。しかし、全体として見ると、それは私たちが購入するもののごく一部に過ぎない。アメリカ経済は実に異常に閉鎖的で、GDPに占める輸入の割合は、ほとんどの先進国よりもはるかに低く、あの中国よりも低い。

出典:世界銀行

GDPに占める貿易赤字の割合はさらに小さい。米国の製造品輸入額から輸出額を差し引いた額は、年間GDPのわずか約4%に相当。中国との貿易赤字はGDPの約1%でしかない。

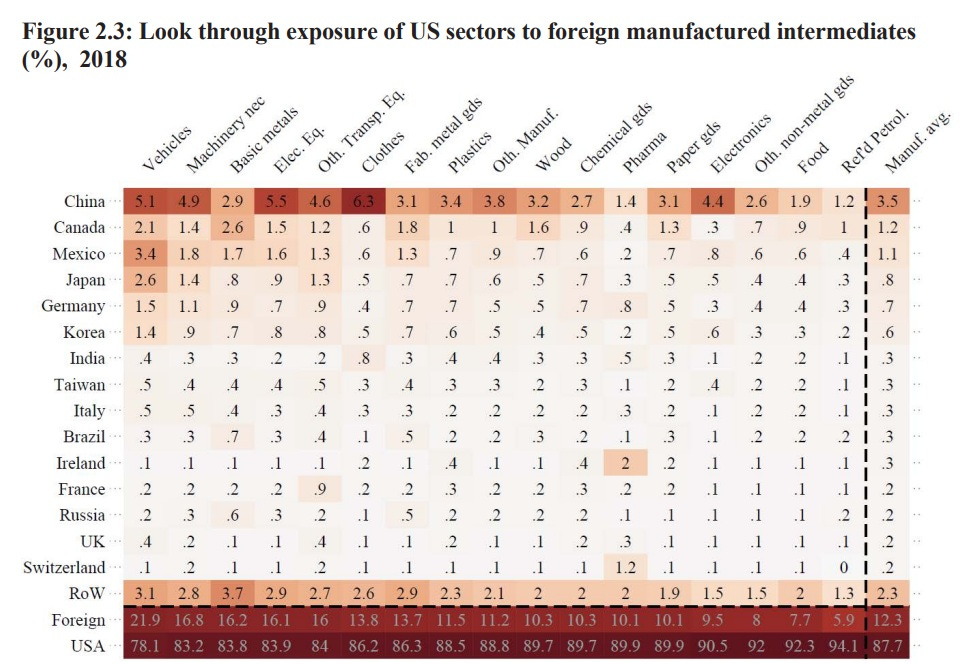

輸入部品に関して言えば、アメリカは生産に使用するもののほとんどを自国で製造している。中国からアメリカへの輸出は、ウォルマートの棚に並ぶような消費財ではなく、実際には中間財らしきものなのだ。これもまた、典型的な見方では見落とされている点だ。しかし、それでもなお、中国はアメリカの製造業者が必要とする中間財のわずか3.5%しか生産していない。

こう見ると、貿易赤字を解消すれば、アメリカが再工業化されるとの論は疑問符含みだ。輸入品を国産品に1対1で置き換えたとしても、米国のGDPに占める製造業のシェアへの影響は比較的軽微だろう。ここでポール・クルーグマンの登場。

昨年、米国の製造業貿易赤字はGDPの約4%に達した。この赤字が米国の製造品への支出を同額だけ減少させたと仮定してみよう。その場合、何らかの方法でこの赤字を解消したらどうなるだろうか?

そうだね、GDPに占める製造業のシェアを上げるだろう。現在10%だが、せいぜい4ポイント「未満」のアップだ。製造工場は多くのサービスを購入し、経済全体をかさ上げするから。大雑把に言って、製造業の付加価値は売上の約60%だから、せいぜい2.5ポイントの上昇。つまり製造業の規模は現在の約4分の1の拡大に留まる。

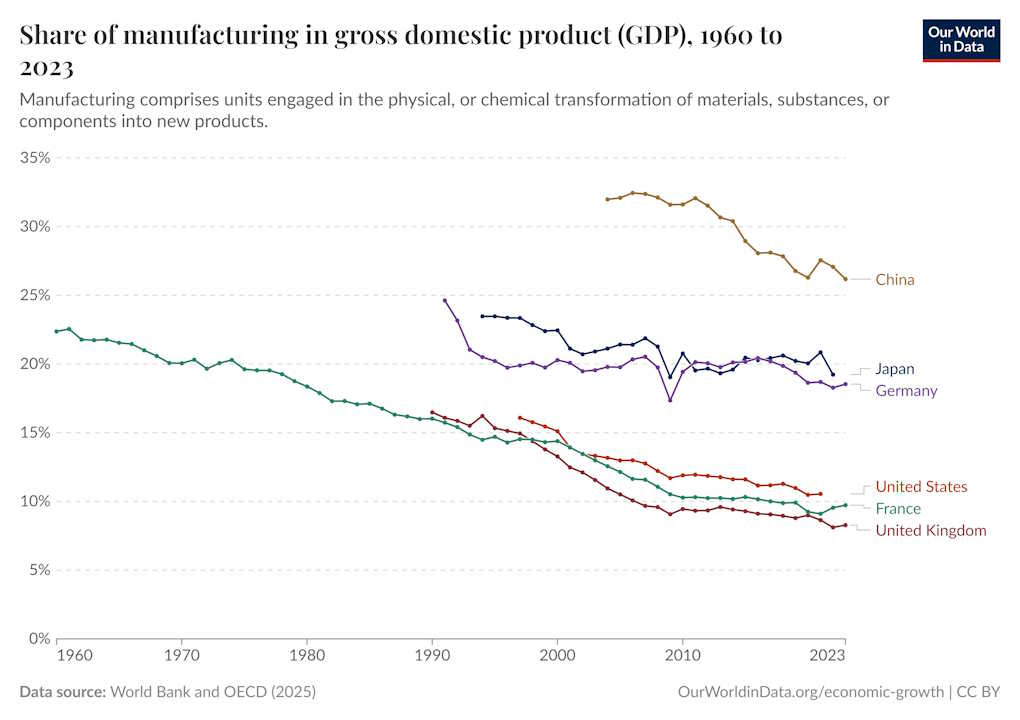

したがって、最適なシナリオでも、米国の貿易赤字を完全に解消すれば、製造業の米国GDPに占める割合は10%から12.5%に増加することになる。これは2007年のシェアとほぼ同じだが、それでもドイツ、日本、もしくは中国に比べるとはるかに低い。

また、このグラフから、ノセラ氏が主張したように、他の国々が必ずしも自国の産業基盤を守る素晴らしい仕事をしてきたわけではないことも分かる。GDPに占める製造業の割合はどこでも低下している。

このグラフは、貿易赤字と製造業が、多くの人が考えているほど密接に結びついていないことも示唆している。フランスは歴史的に非常に貿易収支が均衡しており、 90年代と2000年代には大きな貿易黒字を計上していたのは例外で、1960年以降、製造業への依存度は着実に低下している。一方、グラフ上のすべての国の中で、日本は2010年以降、貿易赤字を抱えながらも、製造業のシェアを最も維持してきた。

私たちは貿易が米国の製造業に与える影響ばかりに注目しがちだが、実際には、そこにははるかに大きな力が働いている。米国が消費するもののほとんどは米国で生産され、米国が生産するもののほとんどは米国で消費されている。貿易赤字を解消しても、これらの基本的な事実は変わらない。

アメリカの中流階級は決して空洞化していなかった

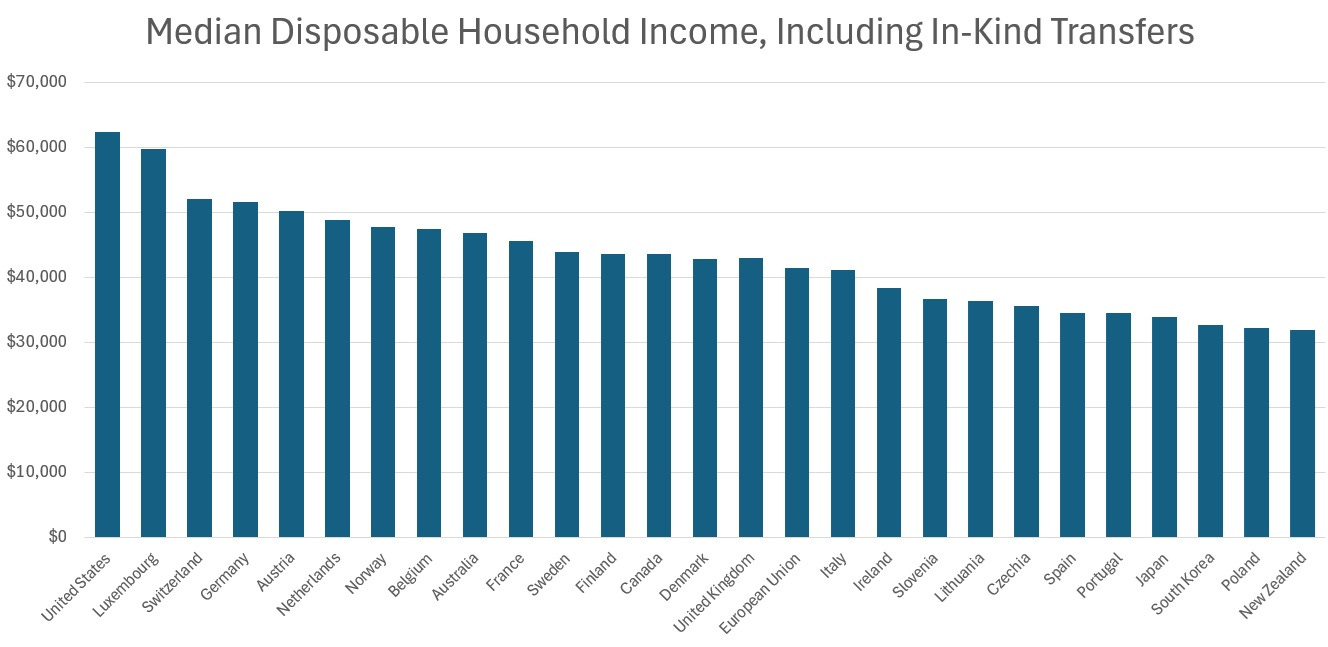

アメリカ人は国民として驚くほど裕福だ。これは、ごく少数の超富裕層が平均を押し上げているからだけではない。可処分所得の中央値で見ると、アメリカは群を抜いている。

出典: OECD、Wikipedia経由

この数値は税込みかつ譲渡資産(政府提供の医療補助などの現物譲渡ほか)込みであることに注意。

他の国々は自国の製造業を保護してきたかもしれないが、アメリカの中産階級は他の国の中産階級よりも裕福である。

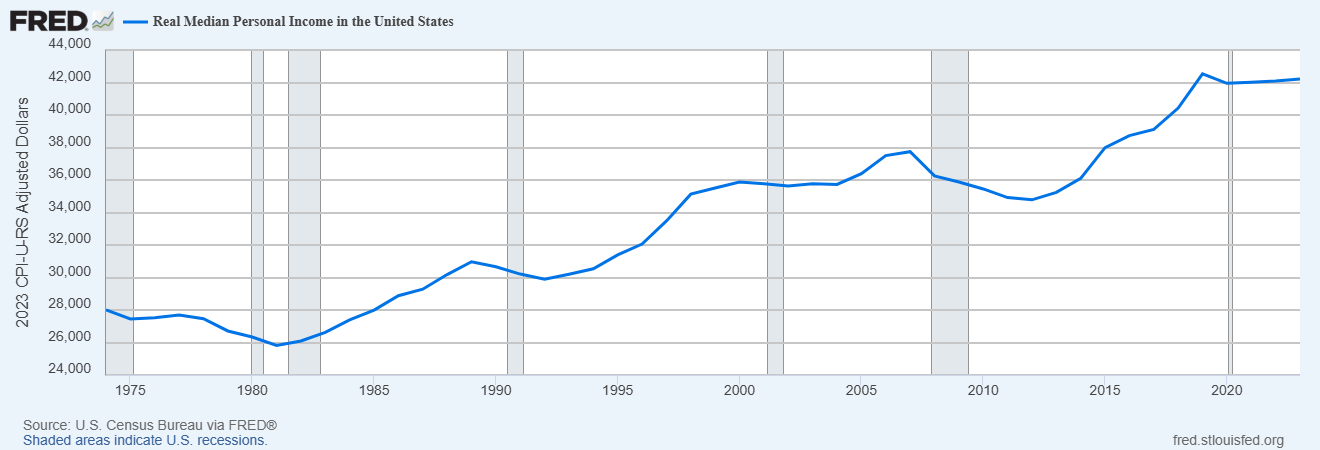

アメリカの中産階級の所得は長年にわたり停滞したことがない。共働き世帯増大の影響を受けない実質個人所得の中央値は以下のとおりだ。

これは70年代初頭から50%の増加だ。もちろん、もっと増加していればよかったのだが、良い時も悪い時もあるが、50%は決して軽視できる数字ではない。

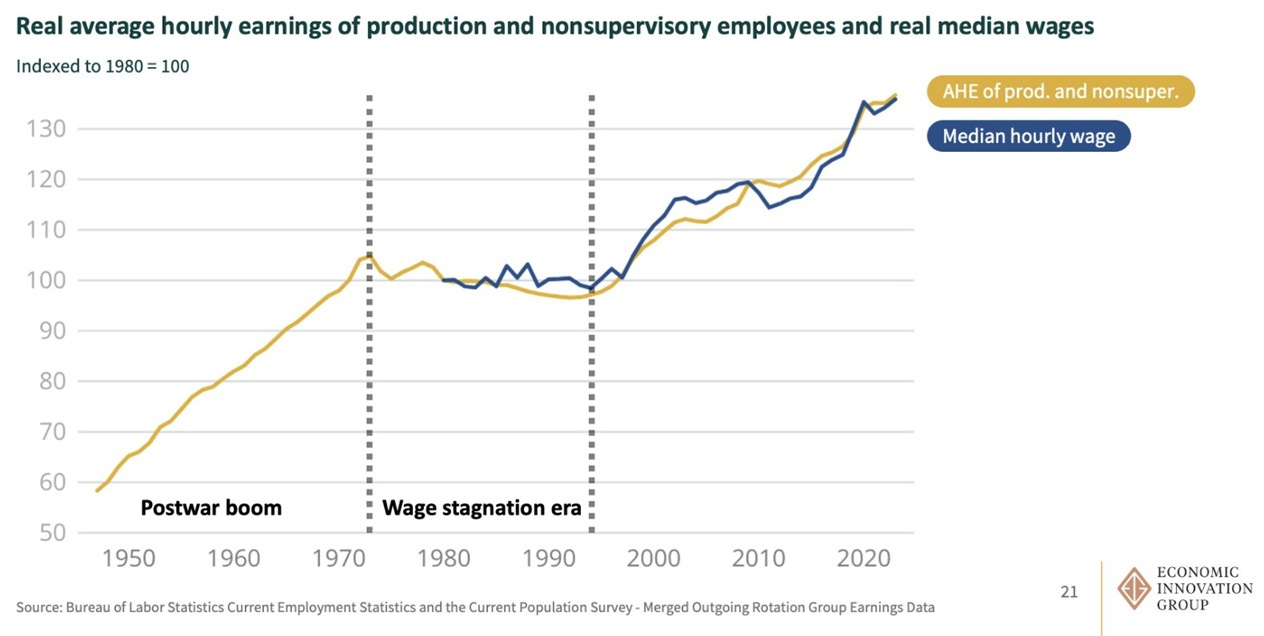

中流階級の賃金については、所得の増加分の一部が企業福利厚生(医療費、退職金)、投資収入、政府給付金などの形で増加しているため、実際の所得増加よりも低い伸びとなっている。しかし、それでも賃金は上がった。

出典:EIG

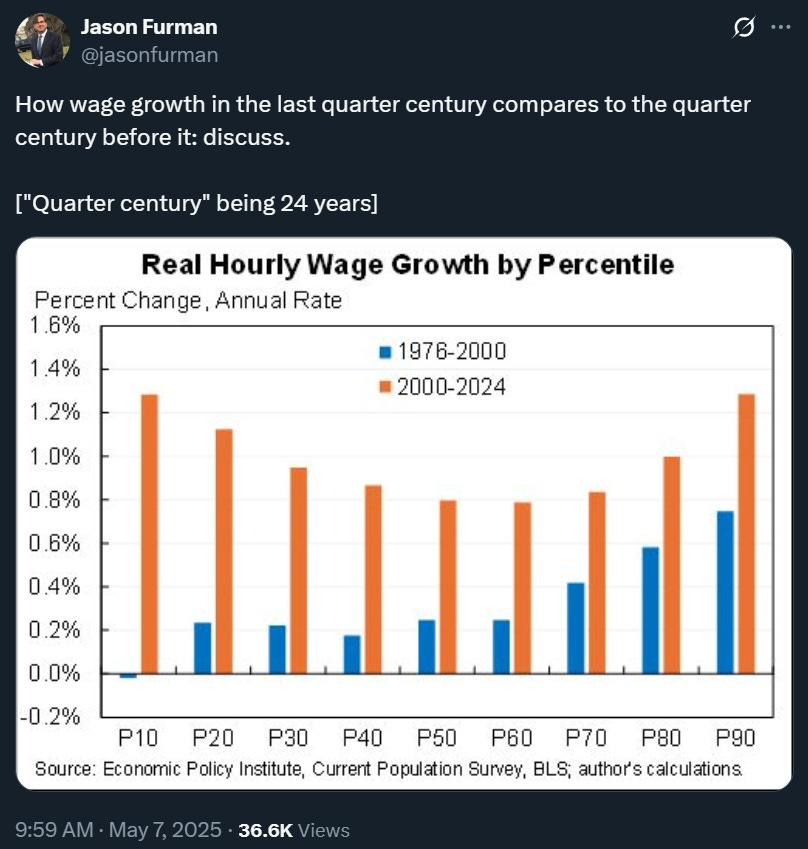

貿易赤字の拡大にもかかわらず、賃金上昇は1990年代半ば以降再開している。数百万人もの製造業労働者を失業させたチャイナショックも、賃金上昇の再開を全く阻止できなかったことに注目してほしい。賃金停滞と超国際化は、タイミング的に全く噛み合わない。ジェイソン・ファーマン氏は、この点を非常に明確に示すもうひとつの優れたグラフを示している。

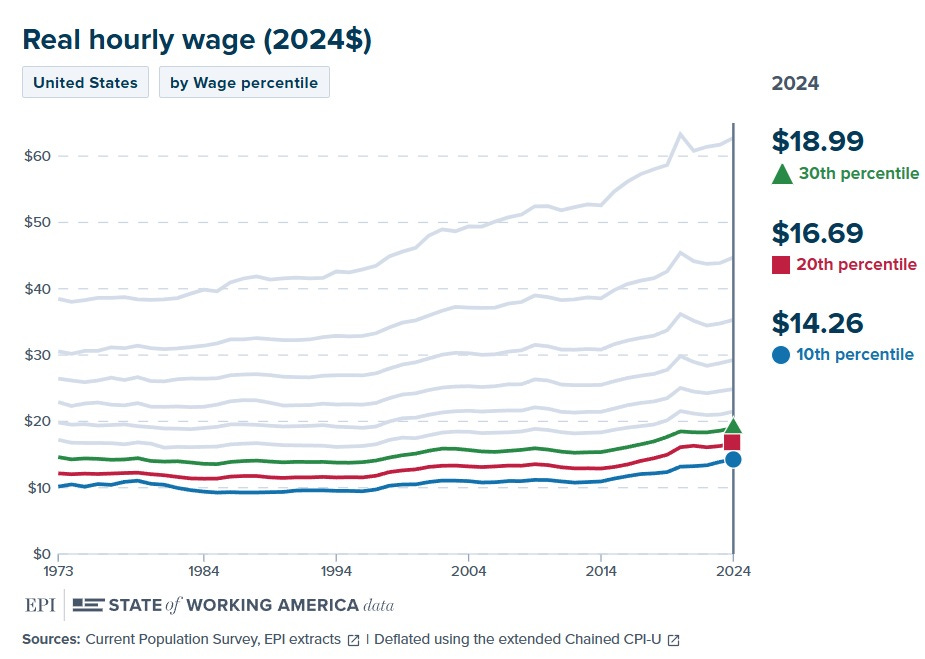

多くの評論家は、所得が停滞しているという考えに慣れすぎていて、このデータが正しいと信じるのが難しいようだ。しかし、アダム・オジメク氏が指摘するように、賃金が低すぎると頻繁に訴える労働組合寄りのシンクタンクである経済政策研究所(EPI)は、中央値賃金として非常によく似た指標を採用している。EPIは、賃金は「停滞しているわけではない」が、「抑制されている」と述べている。

そして、賃金分布の下位層、つまり労働者階級と貧困層を見ると、1996年以降40%以上も大幅に増加していることがわかる。

出典:EPI

時給4ドルの昇給 (インフレ調整済み) は大したことではないように思えるかもしれないが、貧しい人にとってはかなり大きな額だ。

もちろん、オーターらが有名な「チャイナショック」論文で示しているように、中国からの輸入攻勢による被害は、一部の地域の少数の労働者に集中していた。該当した200万人の労働者は当時の米国の労働力のわずか1.5%だったが、その1.5%にとっては、良い製造業の仕事から追い出されたことは大きな打撃だった。

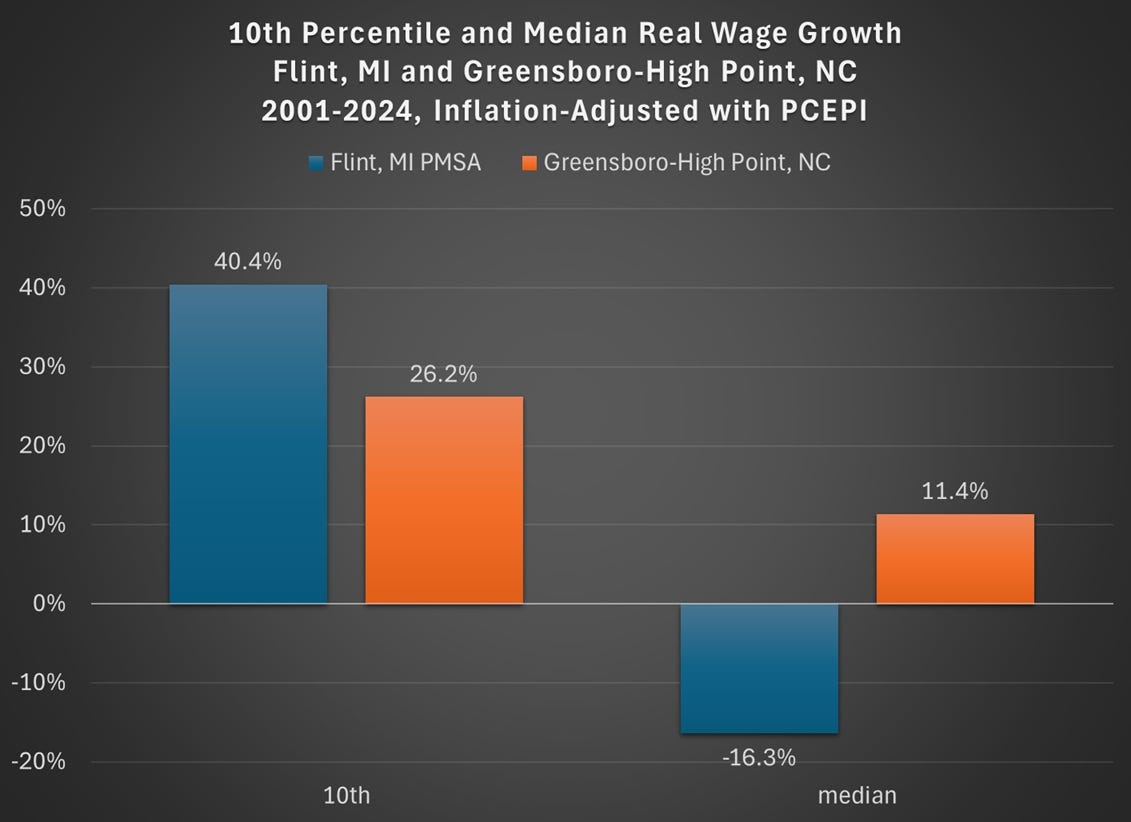

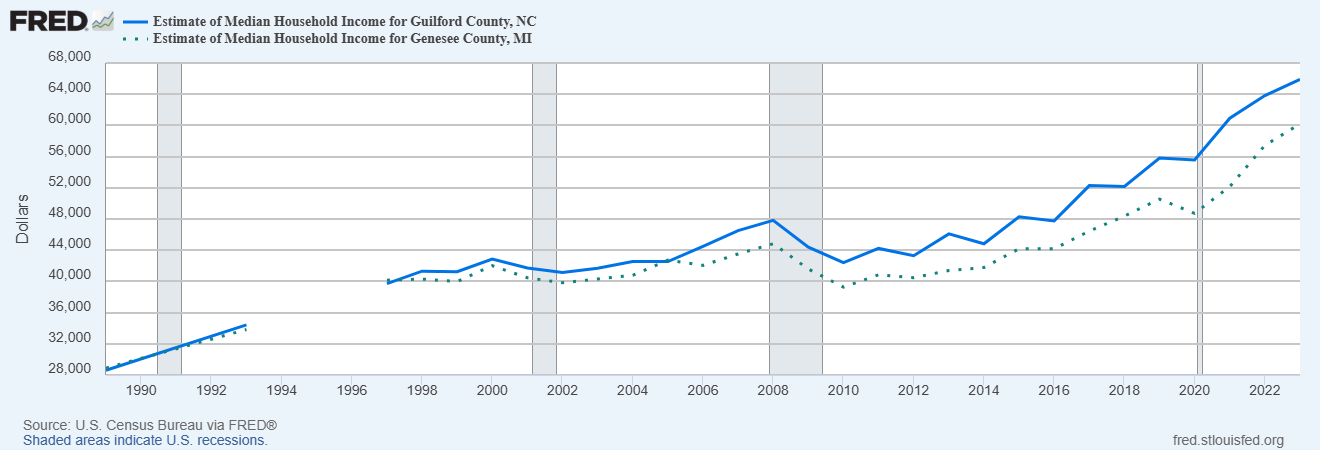

しかし、これらの不運な地域でさえ、その悪影響は永続的ではなかったようだ。ジェレミー・ホープダールは、ミシガン州フリントとノースカロライナ州グリーンズボロ(ノセラ氏が「空洞化」したと主張する2つの地域)の貧困層の賃金は実際には上昇しており、グリーンズボロでは中流階級の賃金が上昇したと指摘している。

出典: ジェレミー・ホープダール

中央値収入を見ると、この2つの地域は過去10年間で経済的な健全性を回復したように見える。

(これは人々の転出が招いた統計現象の結果でもない。フリントの人口はほぼ横ばいで、グリーンズボロに至っては人口が順調に増加し続けている。)

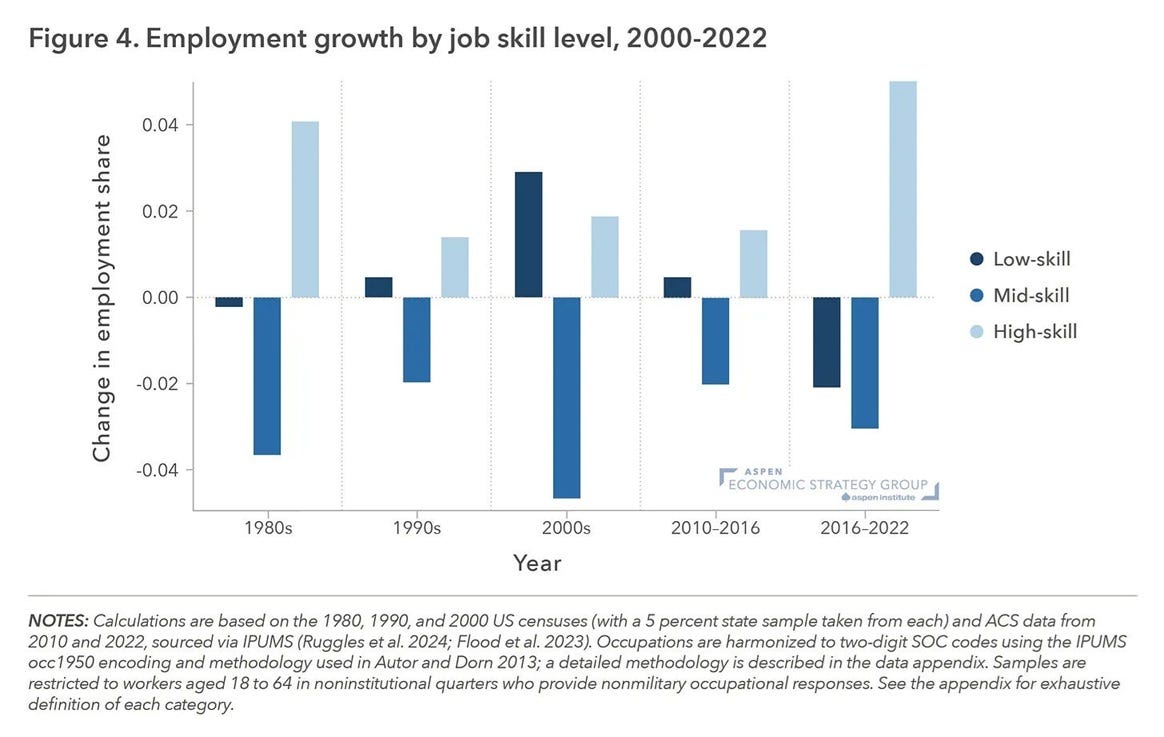

往年の良質な製造業の仕事がすべて失われたら、アメリカの中流階級と労働者階級はどのようにして繁栄できるのか? タルモン・ジョセフ・スミスは「サービス経済の仕事」を嘲笑しつつ認め、オーターらは、中国からの輸入によって職を失った製造業労働者が、サービス部門でより質の低い、より低賃金の仕事に就くことが多かったと説く。

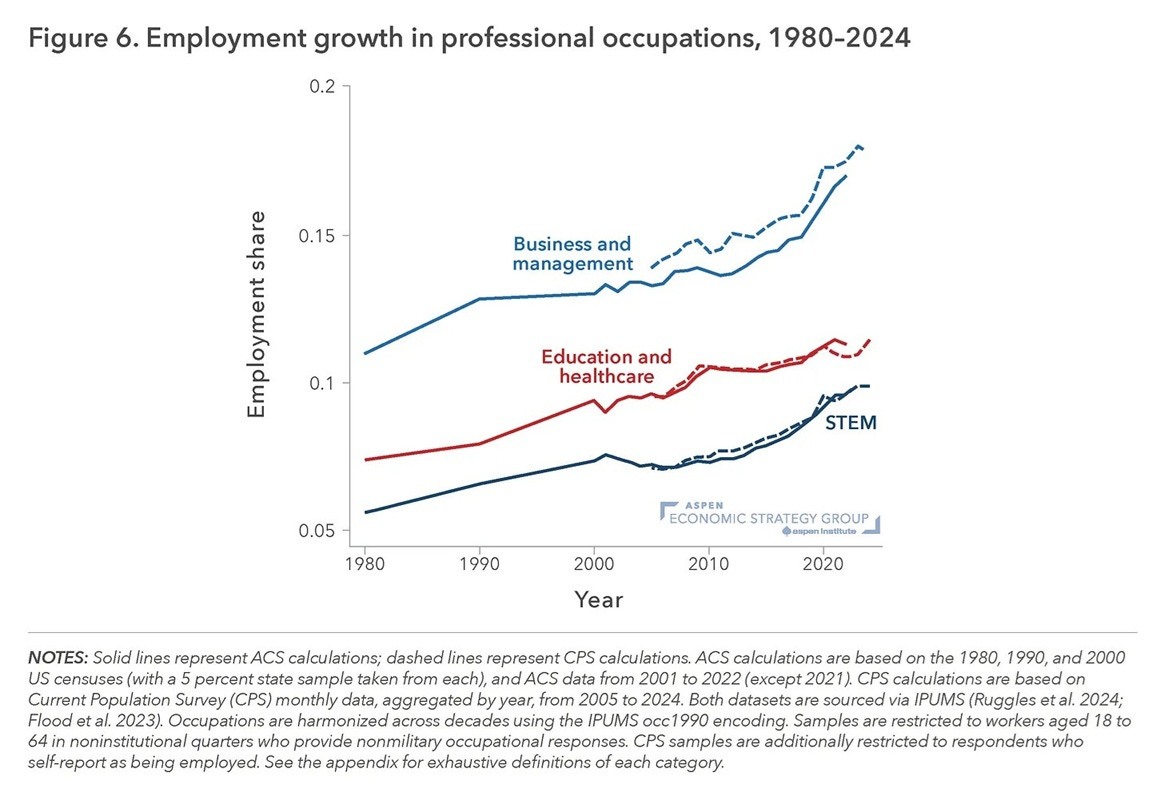

しかし、それは2000年代の状況を描写したものであり、2010年代と2020年代は大きく異なっている。デミングら(2024)は、過去15年間で低技能のサービス部門雇用のブームが後退し、アメリカ人はより高技能の専門サービス部門雇用に流れ込んでいることを示している。

出典: デミング他 (2024)

「大学へ行け」というアドバイスは、実に良いアドバイスだったようだ。新時代のブームは、経営学、STEM、教育、医療といった分野に集中している。

出典:デミング他 (2024)

数十年かかったが、ビル・クリントンの考えが正しかったことが分かりつつある。平均的なアメリカ人は知識労働をこなせるほど賢く、能力も高いのだ。そして、それは賃金や所得に反映されている。

とはいえ、製造業が重要ではないと言っているわけではない。国防にとって重要なのは言うまでもない。また、バランスの取れた包括的な経済を構築する上でも重要だと私は考える。アメリカの知識産業にハイテク製造業が加われば、私たちはさらに豊かになり、輸出を促進し、乗数効果を享受できるようになる。製造業は、数十年にわたる停滞の後、生産性の急上昇を迎える時期を迎えている。

しかし、保護主義という通説は、事実というよりは神話に近い。確かに、2000年代には中国の輸出攻勢がアメリカに多少の打撃を与えた。しかし、全体として見ると、国際化と貿易赤字は、米国経済における製造業の役割が縮小した主な理由ではない。また、国際化が中流階級を空洞化させたわけでもない。実際に中流階級は空洞化していないのだから空論に過ぎない。

この一般的な保護主義的な言説には大きな欠陥があることを認めれば、貿易政策、産業政策、その他多くのことについて、より明確に考え始めることができるようになる。

【原文(英語)を読む】

https://www.noahpinion.blog/p/globalization-did-not-hollow-out?utm_source=chatgpt.com