(2024年5月25日)

共倒れを防げ

~核兵器をもてあそぶロシアと西側の好戦性~

ガザではアメリカをバックにしたイスラエルがパレスチナの人びとが住む街を破壊し住民、とくに子供や女性や老人らを殺し続けている。それでもあきたらぬネタニヤフ政権は世界中の批判をよそにラファ侵攻にむけ着々と準備を進めている。

そんな中、5月16日にプーチン大統領は中国に飛び習近平主席と会談しウクライナ戦争について相互の認識と結束を確認。

中国から帰るや否やプーチン大統領は5月21日、ウクライナにむけ戦術核使用の実践演習を開始した。

その2日後、中国は頼清徳総裁の就任を不服とし台湾島を取り囲む形で大規模軍事演習を敢行した。

世界情勢は極めて危険なステージに

世界の政治・軍事情勢は緊迫の度を強めきわめて危険なステージに上りつつある。庶民=民衆=人民大衆の視点でこのような状況をどう分析し、どう対応すればよいのか。

『ウエッブ・アフガン』では、その観点から論評やトピックスを掲載しつづけてきた。今回の<視点>では、そのなかのふたつの論考;

(A) ウクライナに関するバイデン大統領のジレンマ~ますます矛盾を深めるワシントンのキーウ支援とリスク回避

(B) しかり、大学のカリキュラムは脱植民地化にもっと焦点を

を足掛かりに考えてみたい。

A論考はアメリカの政策決定に大きな影響を与えるコンサルティングファームであるRANDコーポレーション(ランド研究所)のラファエル・S・コーエン、ジャン・ジェンティーレ両名によるものだ。

コーエン氏は核抑止力について昨年3月、「核兵器によって超大国との全面戦争から身を守れるという確信があるからこそ、国家はより低レベルの戦争に参入しやすくなる。」( (America’s Dangerous Short War Fixation, by Raphael S. Cohen & Gian Gentile, The RAND Blog, 31.03.2023))と述べている。コーエン氏の主張は、アメリカは戦争を短期決戦で終わらせようとして結局は戦争の長期化(朝鮮、ベトナム、アフガン、イラク等々)に引きずり込まれてきた歴史を持つ国である。「短期決戦で終わらせようする思考方法」こそが問題であって、最初から、戦争は長期化する、と覚悟したうえでおこなうべきだ、と主張する人物である。(注:『ウエッブ・アフガン』はアメリカは戦争を国家の基本政策とする軍産複合体に支配された国家である、と見なしている。)

A論考は、ウクライナは核兵器をもつロシア国内への攻撃を支援国から禁止され手を縛られたままの戦争を強いられている。ウクライナはロシア国内を深く攻撃する必要がある。そのための支援(資金、武器、空軍力、防空システム)を西側は行うべきである。そして「より重要なことは、ウクライナもその西側支援国も全体的なアプローチを変える必要がある。ウクライナはもはや、ロシアの撤退をただ待ち、ロシア国内の軍事・兵站目標への攻撃を控え、ウクライナ東部での砲撃戦がいずれ自分たちに有利になることを期待する余裕はない。その代わり、攻勢に転じる必要がある」と結論づける。

ロシア国内への攻撃容認に傾く米NATO諸国

じつは、A論考はすでに実践に移されつつある。

4月23日、米上院は、長らく停止されていたアメリカからウクライナへの軍事支援600億ドル(約9兆3000億円)を盛り込んだ緊急予算を超党派の賛成で可決した。

5月23日のNHK NEWS WEBはウクライナの攻勢攻撃を支援する米NATO側の動向を次のように伝えている。

「欧米供与の兵器“ロシア奥深くまで攻撃できるように”声相次ぐ」

「ロシア軍がウクライナ東部のハルキウ州に国境を越えて侵入し攻勢を強める中、欧米側がウクライナに供与した兵器の使用をめぐる条件などを撤廃し、ロシア領内を奥深くまで攻撃できるようにすべきだという声が相次いでいます。

NATO=北大西洋条約機構のラスムセン前事務総長は、今月14日、ウクライナへの兵器の供与を巡り「ウクライナの人たちに片腕を縛られた状態でわれわれの代わりに戦うよう頼むことはできない」と述べ、兵器の使用をウクライナ国内に限るとする条件などを撤廃し、ロシア領への攻撃を可能にすべきだと訴えました。

アメリカのヌーランド前国務次官や、シンクタンク「戦争研究所」の専門家なども同じような主張を行っています。

ヨーロッパでもイギリスのキャメロン外相が「ウクライナにはイギリスが供与した兵器でロシア領内を攻撃する権利がある」と述べているほかフランスの議会下院にあたる国民議会の外務委員長が19日声明を出し、「なぜウクライナ人が応戦する権利が否定されなければならないのか」としています。

フランスメディアでも、供与された兵器でウクライナがロシア領内を奥深くまで攻撃できるようにすべきだと専門家が訴えるなど議論が活発になっています。

一方、アメリカ軍の制服組トップ、ブラウン統合参謀本部議長は20日の会見で「本当に重要なことはわれわれが提供した能力を接近戦や、ウクライナ南部のクリミアなどで使用することだ」と述べました。

オースティン国防長官も供与された兵器は、接近戦での成功を可能にする標的に使用することが重要だとしていて双方ともに、供与された兵器はあくまでもウクライナに侵攻するロシア軍に対して使われるべきだという従来の方針を強調しました。

アメリカ政府としては、兵器がロシア領で使用されることでロシア市民が巻き込まれることや、ロシアとの間で緊張が高まることを避けたいなどの思惑もあるとみられます。」

核戦争の瀬戸際政策

確かに、ウクライナはロシア領内からのミサイルの攻撃によって全土が爆撃され、電力、水道、輸送網、病院などの生活インフラが破壊され、工業や農業もままならない、国として通常の生活が脅かされる状態に置かれている。一方、核兵器をもつロシア領内への攻撃は控えられ、ロシアは国内的にはほぼ無傷で軍需物資の生産に力を入れることができ、ウクライナ戦線を支えている。核兵器使用の脅しを演習の形で一歩進めたのも、国内の軍事施設への攻撃を恐れるロシア側の対抗措置である。A論考は「核兵器によって超大国との全面戦争から身を守れるという確信があるからこそ、国家はより低レベルの戦争に参入しやすくなる」をプーチン大統領は信じていると仮定しているのではないか。しかし、西側に支援されたロシア国内への攻撃をプチーン大統領が「低レベル戦争」と受け止めるとは限らない。むしろ「核兵器によって超大国との全面戦争から身を守れるという確信」が崩れ、ロシアが戦術核を使用する可能性がある。それをさせずにウクライナに攻勢をかけさせる手立てを攻勢論者ははたしてもっているのだろうか。

国際世論というもの

ゲリラによる非対称戦争を除き、軍事力と軍事力とが衝突して行う戦争の主体は国家である。したがって庶民=民衆=人民大衆は選挙のある国ではその場限りの意思表示ができるとしても直接的に政策決定にかかわることができない。ままならない事態の推移をみて、いきおい、ため息をつくことくらいしかできないように思われる。しかし、実際に世界を動かしているのはそのような庶民=民衆=人民大衆総体の意識であることを忘れてはならない。その意志とは戦争、とくに核戦争の悲惨さについての体験と洞察であり嫌悪の感情である。存在を否定され被害を被るのは庶民=民衆=人民大衆であり、国家や軍隊の指導者層ではない。うろんなようであるが、国際世論を動かすのは、最終的には、倦まずたゆまず戦争や核兵器の使用に反対し続ける、持続的な意思の表示、大衆運動であり闘いである。

現在、世界政治を決定づけ動かしているのは、アメリカ(およびその同盟国)による対中ロ封じ込め、特に中国封じ込めである。そのことを本サイトでは繰り返し述べてきた。

・「ふたたび、アフガン、ウクライナ、新疆、台湾 ~アメリカの主敵はあくまでも中国~」 <視点:045>

・「アフガンのつぎ、西はウクライナ、東は台湾 アメリカの2番手たたきの標的となった中国」<視点:015>

・「アメリカは本当に負けたのか? <アフガニスタン戦争の本質>」<視点:014>

アメリカがアフガニスタンから撤退したのは、ウクライナ、中国に対応するためであったと最もあからさまに述べたアメリカ高官はジェイク・サリバン米国家安全保障問題担当大統領補佐官だった。

「サリバン大統領補佐官:アフガンからの撤退は、つぎに備えるためだった」

そして彼は、その中国封じ込めを日本とともにやり遂げると次のように語っている。

「私たちは今、世界史において重大な局面に立たされている。それは民主主義は自国民に進歩を、そして世界中の人々に進歩と発展、平和と繁栄をもたらすことができるのかという問いかけだ。そして私たちは答えは「イエス」だと確信を持っている。」

「また、発展のさなかにある「グローバルサウス」の国々に対し、中国のような専制主義的な国よりもよい価値を提示できるように経済戦略でも連携すべきだ。」

世界中でデモや集会を行う庶民=民衆=人民大衆の力は、それが大きなうねりとなれば、「民主主義」を標榜する国々の指導者たちにとっては妥協せざるを得ない動きとなるのである。しかしサリバン大統領補佐官が指摘したグローバルサウスの動きは「先進民主主義国」の庶民=民衆=人民大衆の動きとは一味ちがう。なぜなら「グローバルサウス」とは国とその国の人民大衆とを一体とする概念だからである。

グローバルサウスとは植民地化された側の感情と論理

ここで検討しなければならないのがB論考だ。

B論考の著者ハワード・W・フレンチ氏が「しかり、大学のカリキュラムは脱植民地化にもっと焦点を」で述べていることは単純明確で力強い。つまり、いわゆる西側資本主義諸国(とくに西洋諸国)は現在の世界人口の大多数、国連参加国の大多数を植民地として数百年にわたって支配しつづけ、そこから収奪した富で現在の繫栄を築いたのであり、植民地にされていた国々の民衆=人民大衆=グローバルサウスはそのことを忘れていない。西側民主主義国は歴史的に築き上げられた不公平な経済的社会的システムを変更し、それらの国々の一般民衆の国民感情の融和、つまり、脱植民地化を果たさなけれなならない、ということだ。エネルギーの分配にしろ環境汚染の問題にしろ、農産物価格の不公平にはじまるフェアでない貿易慣行など、西側先進民主主義諸国つまりは帝国主義諸国の贖罪はいまだに終わっていない、という事実である。米欧がいくら法と正義と民主主義を振りかざしてもその二枚舌、欺瞞を彼らは身に沁みつかせているのである。脱植民地化とは日本を含む西側先進諸国の庶民=民衆=人民大衆の意識改革の問題でもあるのだ。

B論考の著者フレンチ氏は、アメリカがそもそも、イギリスに対する独立戦争によって生まれた国であることを想起すべき、とも指摘している。確かにアメリカは、独立戦争において他国に従属させられている立場を戦争によって転覆させた。その独立宣言はベトナムなどが独立に際して参考にしたほどだ。アメリカはネイティブインディアンの土地や生命を奪い、黒人を奴隷にし、富を築いてきた国であったが、自由と平等の理想の旗を掲げてきた国でもあった。それを思い起こしてかつての植民地諸国人民の歴史意識に応えよ、とフレンチ氏は主張している。

参照:<視点:090>まったくどうしようもない政府と国家たち~人民はなにをすべきなのか~

なぜ脱植民地化が重要なのか。それは言うまでもなく、先進諸国の国益のみを追究する軍事的経済的中ロ対決路線、とくに中国封じ込め路線は、国と国民ひっくるめたグローバルサウス全体の信頼を失い、全体としてかれらを中ロの側に押しやるからである。特に、イスラエルへの米国および一部の欧州諸国の見苦しい支持工作は、そのような傾向を決定づける愚策と言うべきである。(注:22日、アイルランド、スペイン、ノルウェーがパレスチナを国家として承認する意向を表明。これで国連加盟193カ国のうち140数カ国が国家承認することとなった。)

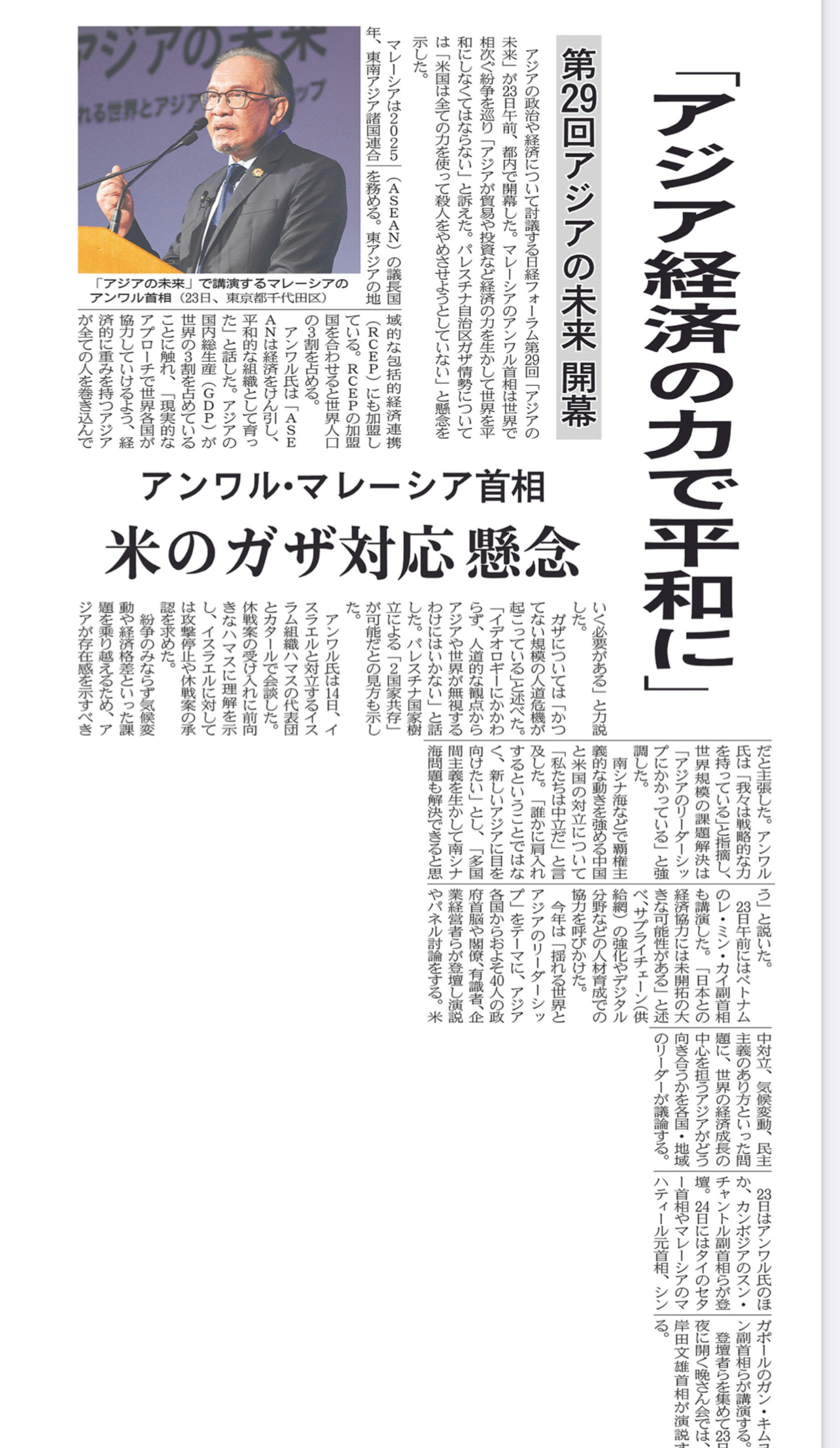

5月23日、日経フォーラム第29回「アジアの未来」が開幕した。冒頭、来年の東南アジア諸国連合(ASEAN)の議長国を務めるマレーシアのアンワル首相が登壇し、「アジアが貿易や投資など経済の力を生かして世界を平和にしなければならない」と訴えた。

アメリカが進める対ロ、対中政策については中立の立場を鮮明にした。また、パレスチナのハマースとも会談をおこない、国家としてのパレスチナも承認している。

マレーシア首相の発言は、自国とアセアン=アジアの経済発展を踏まえて、世界平和にむけたリーダーシップを発揮していく決意を表明している。

アメリカばかりを見て、アメリカの世界軍事システムの一部になることをもって「是」とする日本の流れとは異なる流れが、これからの世界では支配的になっていく。この流れが大きくなればなるほど、世界の「共倒れ」の危険性は遠のく。軍事力比較や軍事戦略・戦術ばかりの論議では、世界を平和に導けないばかりか、危機の種火を吹き油を注ぐ愚行にしかならないのだ。

【野口壽一】