(2024年8月15日)

政治の貧困に身をよじる臣民と住民

~映画4本にみるニッポンの戦争~

8月のお盆前は日本では恒例の「平和行事」がつづく。

8月6日の広島忌、9日の長崎忌、そして15日の「終戦」記念日。

破局にいたる前、日本全国の主要都市は破滅的な空襲空爆を受けつづけた。東京都は44年から45年8月15日まで実に106回の空襲をうけた。とくに3月10日の、周到に計画された焼き殺しを狙う夜間空襲では、罹災者100万人死者は9万5000人を超えたといわれる(wikipedia:東京大空襲)。同時に沖縄では3月26日から6月23日まで大規模な艦砲射撃のあと壮絶な地上戦が闘われ、一般住民及び兵士20数万人が死亡したといわれている(内閣府:沖縄戦の概要)。8月を待たずして日本は、完全に戦争継続能力を失っていた。にもかかわらず戦争遂行責任者たちは本土決戦を呼号し、8月の2個の原爆投下まで、ひたすら日本国民、アジア人民、米兵の命を奪いつづけた。戦争責任者たちを自力で裁くことのできなかった日本臣民(本来なら「人民」だが)は、責任の追及を戦勝者たちに託すしかなかったのである。

今回は4本の映画を素材に、「政治の貧困に身をよじる臣民と住民」を考えてみたい。取り上げる映画はつぎの4本である。

・『蟻の兵隊』

・『島で生きる ミサイル基地がやってきた』

・『琉球弧を戦場にするな』

・『勝ちゃん』

まずは『蟻の兵隊』である。

ポツダム宣言の受諾によって日本は降伏し日本軍は戦闘を停止したと思われていた。しかしそうではない事実があった。その事実を痛烈につけつけるドキュメンタリー映画『蟻の兵隊』を8月11日に渋谷のシアター・イメージフォーラムで観た。

中国山西省で戦わされ見捨てられた「蟻の兵隊」

『蟻の兵隊』2005年製作劇場公開2006年7月22日。監督・池谷薫

日本の降伏により戦闘を停止し武装解除し帰還するはずの中国山西省にいた陸軍第1軍の将兵5万9000人。そのうち約2600人が、ポツダム宣言に違反して武装解除を受けることなく中国国民党系の軍閥に合流。実態は「売軍」された。その兵隊たちは戦後なお4年間共産党軍と戦い約550人が戦死、700人以上が捕虜となった。元残留兵らは、当時戦犯だった軍司令官が責任逃れのため軍閥と密約を交わし「祖国(日本)復興」を名目に残留させたと主張した。一方国は「自らの意思で残り、勝手に戦争をつづけた」とみなし、元残留兵らの戦後補償を拒み続けてきた。映画は残留兵のひとり奥村和一氏の真実を明らかにする闘いを描いている。映画が感動的なのは、いまも体内に砲弾の破片を残しながら騙された事実を立証しようと命をかける元残留兵のひたむきな努力だけではない。むしろ、騙されたことへの憎しみだけではなく、敵を殺すための教育を受け、実際に中国人を殺した体験を中国人の前でもつつみ隠さずに告白し、兵隊とされた不条理、理不尽、非人間性を自らのものとして突き詰めようとする奥村氏の人間性である。死の間際で寝たきりになっている上官に騙されていた事実を告げに行ったベッドわきでのシーン。付き添いの奥さんと3人。奥村氏がその事実を告げると会話もできず生ける屍のように干からびてうつろな表情なままだった元上官が突然、頭をもたげ口を大きく開け、言葉にならないうめき声を発する。このむごいショットに、戦後日本の、まだ戦争が終わっていない現実を見せつけられたような気がした。

敗戦後日本の戦争観、平和観

第2次世界大戦、太平洋戦争での「敗北」を敗北として総括できず「終戦」と言いつくろった日本。「一億総懺悔」。それは、大日本帝国の臣民として不甲斐ない結果に終わったことを臣民ではなく天皇に謝罪し懺悔するということ。皇族首相をいただく東久邇稔彦内閣の発明。敗戦責任を国民に押し付けGHQの占領を甘んじて受ける。戦前の軍国教育を民主教育へと、180度一瞬にして変更しても、なんら恥じることもなく出発した戦後。

その間、戦犯を糾弾する東京裁判、財閥解体、農地改革、治安警察の解体、女性や労働者の権利保障、教育改革などなど、GHQの「日本民主化計画」は粛々と進められた。焼け野が原からの復興は朝鮮戦争特需を奇貨として弾みがつき、日本社会は再建の槌音を響かせ始めた。

敗戦6年後には中ソを差し置いて米国の導きで48カ国とサンフランシスコ平和条約をむすび国際社会に復帰。そして10年もしないうちに政治の混乱は、のちに「55年体制」と呼ばれる対立型バランス政治に突入。経済は高度成長軌道をひた走り始めた。

そのころの日本は、無謀な戦争によってメタメタにされたにもかかわらず、徹底的な破壊の中からひたむきに再起をはかる極東の「奇跡の国」と世界から注目されるようになった。経済的にも軍事的にも世界から警戒されるような国ではなかった。

55年体制の支配政党は自由民主党。自主憲法を願望しつつもアメリカに指導された(利用した)軽武装・経済重視路線。吉田茂首相が引いた対米従属路線。一方の社会党は労働者人民の権利と生活改善要求を掲げつつ、憲法第9条を盾にする全方位外交を主張。55年体制は表向き「戦前・戦中の軍国主義を反省するポーズを示す自民党と空想的平和主義を掲げる社会党」との「やじろべえ体制」だった。「戦前・戦中の軍国主義と戦後の空想的平和主義とは、まるで双生児のようによく似ている。考え方が独善的であり、国際的視野を欠いて一国主義的であること等そっくりである。」(猪木正道『「軍国日本の興亡」まえがき』)

いまだに確立できない軍隊観、戦争観

敗戦79年を迎える日本の政治支配体制は自民党と公明党の連立政権である。大日本帝国のあまりにもぶざまな負けっぷりに、国民の中には戦争忌避感が根強く存在している。堂々と憲法修正をできない与党は憲法を捻じ曲げ解釈したり、強引な立法や法修正をおこない、自衛隊や防衛予算のなし崩し的増強で乗り切ろうとしている。一方、全方位平和外交政策を掲げていた社会党はいまは存在しない。与党は安保条約でがんじがらめにされ独自行動はとれない(とらない)し、「仮想敵国」をふくむ外国と外交交渉や軍縮交渉をできるような野党は存在しない。

したがって、国民意識形成(憲法修正)のできない与党は憲法や法律を無視した実力行使をおこない、その前で国民は裸にされ無防備状態に放置されている。

(注:日本国憲法をめぐってはさまざまな解釈があるが、日本国憲法は「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意(前文)」(後段のための前提条件)したのであり『「国際紛争を解決する手段として」の「戦争と武力による威嚇又は武力の行使」を「永久に放棄」した』としているのであって、自衛のための武力をも持たないとは規定していない。そもそも軍隊は国を守り警察は政府を守るための武力、という概念および規定は国家を認めるものにとっては常識であろう。現在の憲法を変えてまで自衛隊(実質的日本国軍)を規定する必要はなく、装備の規模、国防方針、政策が本当にわが国の安全にとって有効であるかどうかを議論することの方が重要であり、政府方針を国民に納得させることが重要と考えて以下の議論をつづける。)

石垣島にミサイル基地が

国民に国防の必要性を納得いくまで説明し、政策を進めるという姿勢でなく、上意下達でゴリ押しして進める現実を最もあからさまに突きつけられているのが沖縄・南西諸島の住民たちである。

ドキュメンタリー映画『島で生きる ミサイル基地がやってきた』(企画/撮影/編集 湯本政典)は多くの深刻な問題を提起している。

映画のテーマはさまざまにあるが、大きなテーマは環境破壊問題を含めみっつ。そのなかのふたつは下記。

ひとつは、台湾から336kmの小さな島にミサイル基地を建設することの意味。

もうひとつは、住民の声を無視する無法なごり押し。

まず第1のテーマは、軍の補給も住民の避難も困難な、日本最南端の島にミサイル基地を置くことの意味。敵基地攻撃能力を法的に担保したと言っても敵も同じことを考える。有効性が疑問なうえに仮想敵国を中国としていまにも戦争が始まるような軍事行動である。仮想敵国が中国なのであれば、軍事バランスをとってお互いに攻め合わないような交渉や協定を結ぶことの方が先ではないのか。島民の生活を無視したやり方を映画は暴露する。

もうひとつは、第1の問題よりもさらに大きなテーマである。つまり、住民自治の否定との闘いである。石垣市は基地開設への賛否を問う住民投票要求を踏みにじってまでミサイル基地開設をゴリ押しする国の姿勢とそれに追随する地方政治屋たちの民主主義破壊との闘いである。石垣島民、その中心となる若者たちは2018年11月に自衛隊配備をテーマにした住民投票請求署名を実施し1万4263筆を集めきった。石垣市は自治基本条例という独自の条例を自ら制定していた。それは地方自治を推進する国の方針に沿った制定でもあった。それによれば有権者の4分の1の署名が集まれば市長は「所定の手続きを経て住民投票を実施しなければならない」と書かれてある。なんと、若者たちが中心となった署名活動は4分の1どころか3分の1を超える署名をわずか1カ月で集めたのである。ところが市長は住民投票の実施を市議会にかけて否決してしまった。みずからが定めた条例を踏みにじったのである。これに対して若者たちは裁判に訴えた。しかし地裁、高裁で否定され、現在最高裁に上告中である。問題は、地裁、高裁の棄却理由がまったく理不尽なものであり、住民の権利を踏みにじるものである点である。しかもその理由が驚きあきれるほど、あからさまなのである。詳しくはココをクリック。

歴史的に沖縄では住民の意思が踏みにじられつづけてきた。本土への復帰以前だけではなく、復帰後も。直近では、2019年2月24日に行われた辺野古基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票事件がある。この時には投票率は52.48%。「反対」は43万4273票で72.15%に達した。反対が7割を超え、沖縄県が何度も中止を要請したのに国は反対の意思を無視して現在も工事を継続している。詳しくはココをクリック。

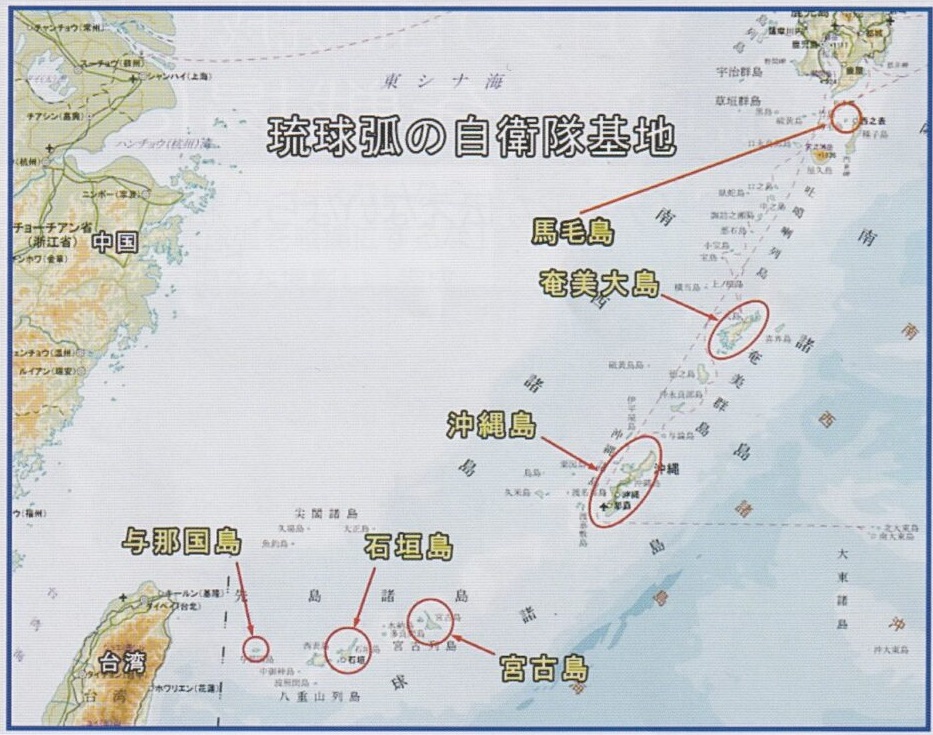

住民の意思を無視して進められる琉球弧の軍事基地化

中国の脅威があおられる中、2016年には与那国島に陸上自衛隊のレーダー基地がつくられ、沿岸監視部隊が配備された。19年には宮古島と奄美大島に、23年には石垣島にミサイル基地がつくられた。今年には沖縄島にも新たに陸自のミサイル部隊が配備された。種子島の離島、馬毛島に建設中の基地は陸海空の自衛隊に加え、米軍の空母艦載機の離着陸訓練場とされている。

今年5月に完成したドキュメンタリー映画『琉球弧を戦場にするな』(監督 影山あさ子・藤本幸久)は、琉球弧に自衛隊の基地が開設・強化されていく実態とそれに反対する住民の闘いを描いている。

防衛は国の専決事項とばかりに、仮想敵国(中国以外にあり得ない)との戦争が既定の事実であるかのように基地の増強が進められていく。住民たちへは説明どころか同意も取り付けない。

住民の反対は、冒頭で述べた「空想的平和主義」にもとづく反対ではない。生存そのものの危機への切実な反応にすぎない。軍事基地は戦争遂行に必須の軍事手段ではない。本来、まっとうな軍人にとって、基地や軍事力は戦争を起こさないための手段であるはずだ。仮想敵国と政治・軍事的につねに交渉をおこない、戦争が起きないように互いの軍事力を均衡させるために全力をつくす。それが政治家と軍人の任務なのだ。

ところが、テレビのニュースワイドショーに登場する政治家や現・元自衛隊関係者たちは、あたかも武力衝突や戦闘がいまにも始まるかのように、そして戦闘の空想シミュレーションに没頭する。そうならないように相手国と交渉するのが仕事なのに。

『琉球弧を戦場にするな』は、琉球弧がすでに戦場にされつつある現実を鋭く暴露している。

沖縄の歴史は本土の踏み台

『琉球弧を戦場にするな』をつくった影山・藤本共同監督の最新のドキュメンタリー映画が『勝ちゃん 沖縄の戦後』だ。

これは先々号の<視点:106>「沖縄を生きる勝ちゃん~戦後の歴史を心身に刻んで~」で紹介した。映画は、激しい艦砲射撃で住民の4分の1にあたる15万人以上がなくなった沖縄戦をゼロ歳で生き延びた勝ちゃんの一代記である。沖縄の戦争と戦後史を大木の年輪のようにその体に刻んでいる沖縄人の生きざまを通して沖縄の歴史と、戦争と米軍基地の存在による自然環境の破壊と、沖縄を踏み台として繁栄してきた本土の現実を照射する。沖縄戦のむごさは多くの記録と語り部の口から知らされている。しかし、勝ちゃんの体の傷のひとつひとつが沖縄の戦後史を克明に語る。沖縄戦では、負傷して動けなくなった小学生を軍医が銃殺して逃げたといった話や集団自決など信じられないような実例が山ほどある。「本土決戦」を叫ぶ愚劣な軍部の犠牲に沖縄はされた。沖縄を踏みつぶされ、広島と長崎が核の炎で焼かれるまで日本は降伏しなかった。「蟻の兵隊」は降伏後も戦わされた。

本土を復興するために沖縄はアメリカに差し出され、基地の島とされた。防衛省のホームページでさえ沖縄の現状を次のように描いている。

「国土面積の約0.6%しかない沖縄県内に、全国の約70.3%の在日米軍専用施設・区域が依然として集中しています。

※沖縄県には31の米軍専用施設が所在。

※沖縄県民の約8割(約120万人)の方が生活している沖縄本島中南部の人口密集地には普天間飛行場などの16の米軍専用施設が所在。」(出典)

ちなみに、「在日米軍駐留経費負担」(俗称・思いやり予算)は2022年4月1日~2027年3月31日までの5年間で総額約1兆551億円。(出典)

防衛費も、国会では毎年GDP比1%をめぐって与野党論戦が続いていたにもかかわらず、ロシアのウクライナ侵攻を受けたアメリカの要請(指示)で国会論議も経ずに2027年度にGDP比2%へいたる各年度の増額を決めてしまった。

憲法をいじくる必要などまったくない。改変すべきはこの現実であり、力によるゴリ押しをやめて、国民に説明をし国民の納得を得て政治をすすめる民主主義の徹底ではないだろうか。

【野口壽一】