(2025年4月7日)

関税の応酬は世界戦争への道

~自滅するアメリカ、独立するヨーロッパ、そして日本は?~

略奪、強奪、強姦された?

4月2日、トランプ大統領は世界のほぼすべての国に対して一連の新たな高率の関税を課すと発表した。主な対象国のリストは以下の通り。

ホワイトハウス・ローズガーデンでの発表の様子を、Newsweekは、「ドナルド・トランプ大統領は、 『我が国は他国により略奪、強奪、強姦されてきた』と述べ、広範な相互関税の計画を発表した」と報じた。ロシアや北朝鮮、ベラルーシ、キューバはそのリストにないが、旧ソ連の衛星国や共和国の多くは載っており、文字通り、世界全体が対象にされた。南極に近いインド洋に浮かぶオーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島に対しても10%の関税が課された。この島々はペンギンなどが生息するだけの無人島。米メディアは『ペンギンとの貿易戦争』と報じているほど(2025年4月4日日経新聞朝刊)、愚かしくずさんな代物だ。

この関税措置は2段階で構成されている。まずはすべての国からの幅広い輸入品に10%の「一律課税」を課す。もうひとつが米国の貿易赤字が大きい約60カ国・地域に対する最大50%の「相互関税」だ。

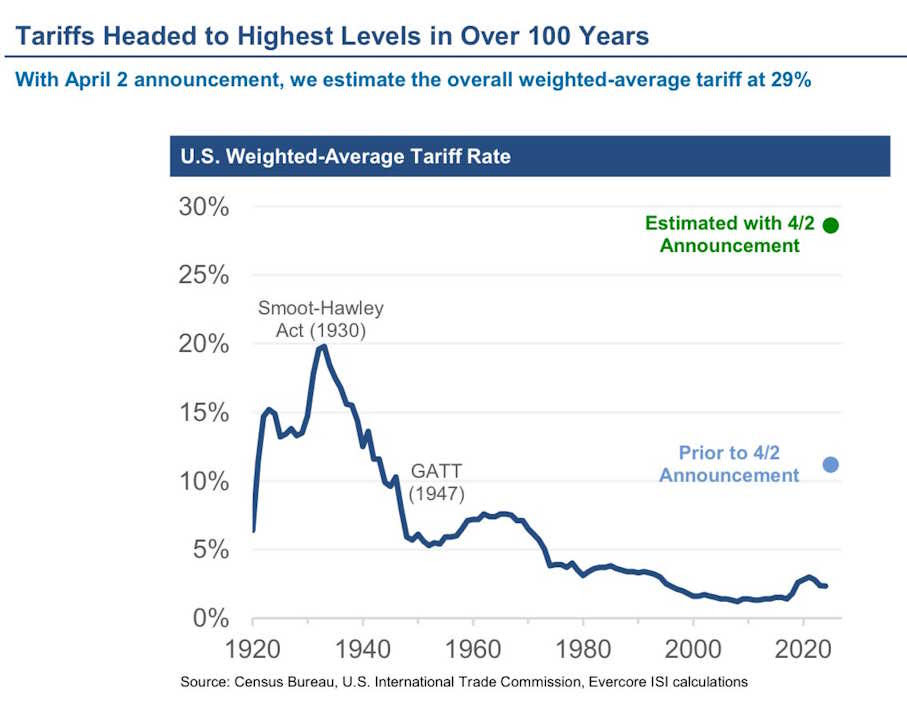

米格付け大手フィッチ・レーティングスによると、今回の関税により米国の平均関税率は、2024年の2.5%から22%と約10倍に上昇。戦前の1910年ごろに匹敵する高い関税率になるという。米紙ワシントン・ポストは「米国が1世紀前に放棄した保護主義への急転換」と報じた。(毎日新聞)

関税率の決め方についての疑義も出ている。日経新聞は各国の関税率導入式が対象国の「貿易赤字÷輸入額」で計算したのではないか、と推論している。課税率だけでなく、相互関税を課す対象国・地域の選定でもちぐはぐさがうかがわれる。(2025年4月4日日経新聞朝刊)

「タリフマン」を自称するトランプ大統領のこの愚行は、世界中から厳しい批判を浴びている。株式市場は敏感に反応した。

CNNは「米株大幅下落、5年ぶりの下げ幅 相互関税で景気後退懸念」として「3日の米株式市場はトランプ米大統領が前日に発表した相互関税で景気が後退するとの懸念から大幅に下落した。ダウ工業株平均は1679ドル下げ、2020年以来最大の下げ幅となった。S&P 500は4.84%安、ハイテク株中心のナスダック総合指数も5.97%安となり、ともに20年以来最悪の下げ幅となった」として「相互関税は米国に輸入されるほぼ全ての製品に適用される。この措置が貿易相手国からの報復や世界経済の低迷、米国の輸入品の値上がりを引き起こすとの懸念が高まっている」と書いている。

愚かだが影響力絶大な関税攻撃は、単なる経済政策のひとつではない。トランプ大統領は高関税が外国に対する攻撃だと理解しているが、関税の経済効果は、国内産業の保護育成だ。グローバル化した現代、垂直分業・水平分業で繁栄を謳歌してきたアメリカにとって、保護育成すべきリソースが極めて貧弱だ。工場をアメリカに移せ、といってもそれを稼働させるには年単位の時間が必要だし、部品や製品のサプライチェーンの構築にも相当の時間がかかる。したがって、高関税のすぐに現れる経済効果は、物価高騰であり、景気の後退つまりスタグフレーションにアメリカは陥るだろう。貧富の格差はますます拡大し、アメリカ経済の後退は世界経済を引きずり込み、被害を地球規模に広げる。19世紀から20世紀にかけて展開された世界史を振り返ればその危険性は当時の比ではない。

それでも当時の世界は、関税合戦、為替ダンピング、保護貿易など自国ファーストの闘いに突入。その結果、世界経済はブロック化し、2度の世界戦争へと突き進んだ。その流れを簡単に振り返ってみよう。

関税合戦で2度の世界戦争

・ 19世紀後半:産業革命と保護貿易

産業革命(18世紀後半~19世紀)によって、イギリスをはじめとする欧米諸国は工業化を進め、それまでの重商主義貿易から、工業製品の輸出が経済の中心となった。自由貿易を推進するイギリスに対し、ドイツやアメリカは関税政策を導入し、自国産業を保護する保護貿易主義に走った。各国が関税を競って引き上げ、経済的摩擦が生じた。

・20世紀初頭:帝国主義とブロック経済

19世紀末から20世紀初頭、列強は植民地を巡って対立(帝国主義時代)。日本は明治維新後、富国強兵のスローガンのもと帝国主義国への道を選び、日清・日露のふたつの戦争に勝利。

ヨ-ロッパで勃発した第1次世界大戦(1914-1918)は先進植民地主義国であった英仏と後進帝国主義国であったドイツの対立がベースにあった。英仏戦勝国は敗戦国に厳しい賠償金や経済制裁を課した。特にドイツに対しては厳しい賠償金を課しそれがもとでドイツ経済は悪化し、第2次世界大戦の伏線となった。

1929年の世界恐慌は世界貿易を停滞させた。各国は関税をさらに引き上げ、保護主義を強化。イギリスやフランスは植民地と結びついたブロック経済を固め、自給自足を目指した。ドイツや日本はリソース不足に悩んだ。

・ 1930年代:経済ブロック化と対立の激化

英仏はポンドブロックやフランブロックを形成し、自国経済圏を確保。

対抗する形で、ドイツは中東欧、日本は東アジアを支配しようとした。各国は経済的孤立に陥り、資源を求めて侵略や拡張を図るようになった。ドイツのヒトラー政権や日本の軍部が、経済圏を確保するために軍事行動を活発化させた。

・第2次世界大戦(1939-1945)

ブロック経済の対立が国際協調を阻害し、1939年のナチス・ドイツのポーランド侵攻をきっかけに第2次世界大戦が勃発。

資源確保と経済圏の拡大が主要な争点となり、連合国と枢軸国の対立が激化。

戦争が長期化すると、ブロック経済はいっそう厳しくなり、経済封鎖や資源争奪戦が繰り広げられた。

・戦後:自由貿易体制へ

第2次大戦後、経済ブロック化と国家対立の弊害を反省し、国連が創設され、国際協調と自由貿易が推進された。IMFやGATT(WTOの前身)が設立され、ブロック経済から多国間貿易体制へ移行した。米ソ冷戦期を経て、政治・軍事・経済面での勝者としてのアメリカの時代が到来した。

このように、19世紀末から20世紀にかけて、関税競争は各国の経済的孤立を深め、ブロック経済が形成され、その対立が最終的に世界大戦へとつながったことが分かる。その背景には、資源争奪と保護主義の激化があった。その反省にたち、自由貿易体制が形成され、ブロック経済の弊害を克服しようとする流れが生まれたのだった。

トランプ大統領の好きなマッキンリー大統領

いま述べたプロセスにおいて、アメリカが実施した高関税政策の影響は関税競争やブロック経済の形成過程において、非常に大きな影響を及ぼした。この政策は、上述の保護貿易主義の高まりを象徴しており、その後の国際経済関係や戦争への流れを理解する上で欠かせない要素である。

タリフマンを自称するトランプ大統領は尊敬する先代タリフマンのマッキンリー米第25代大統領を尊敬している。デナリ国立公園にある北アメリカ最高峰の山の名マッキンリーをオバマ大統領はネイティブ名のデナリとする、と10年前の2015年8月に変更していた。トランプ大統領はそれをふたたび元の名前にもどす大統領令を、就任の日に発した。山の名前の変更はどうでもいいが、マッキンリー政策を真似た関税合戦を現代に亡霊のごとく蘇らせる行為は世界戦争を呼び込む要因になりかねない。

・マッキンリーの高関税政策とは?

政策名:マッキンリー関税法(1890年)

内容:輸入関税率を平均48.4%に引き上げる。当時としては過去最高レベル。

目的:国内産業を外国製品の安価な競争から守る。特に、製造業と農業を保護するため。

背景:アメリカは急速に工業化を進めており、特にヨーロッパ製品との価格競争が激化していた。労働者保護を掲げる共和党政権が保護貿易を推進。

・世界的な流れとの関係

1. 保護貿易主義の台頭:19世紀末、アメリカだけでなくドイツやフランスも保護関税を強化していた。マッキンリー関税法は、その流れを象徴する政策のひとつであり、他国の報復関税を誘発した。保護貿易の連鎖反応が生まれ、各国が競争的に関税を引き上げていった。

2. 国際的孤立の加速:高関税政策によって、アメリカは他国との貿易摩擦を引き起こした。特に農産物輸出に影響が出て、農民の不満が高まった。他国も同様に高関税政策を取り、国際経済はますます分断された。

3. ブロック経済への伏線

マッキンリー時代の保護貿易主義は、その後のアメリカの孤立主義や保護貿易政策へとつながった。第1次世界大戦後には、1920年代のフォードニー=マッカンバー関税法(1922年に成立。平均関税率を44.7%に引き上げた)や、世界恐慌後のスムート=ホーリー関税法(1930年に成立。農作物などに平均関税率40パーセント前後を課した)に引き継がれた。これにより、世界各国が経済ブロックを形成し、第2次世界大戦を誘発した経済的孤立化が進んだ。

・高関税政策と戦争への流れ

マッキンリーの高関税政策は、保護主義の連鎖を引き起こし、結果として国際経済の分断を助長した。これがやがてブロック経済の形成につながり、資源確保を巡る争いとして、世界戦争の遠因となっていった。特に、戦間期のスムート=ホーリー法などに代表されるアメリカの高関税政策は、世界恐慌を深刻化させ、ブロック経済を強化するきっかけとなった。つまり、マッキンリーの政策は、保護貿易主義が国際経済に与える悪影響を先取りしていたと言える。

第2次世界大戦後の世界の豊かさは自由貿易体制と低関税政策によって誘導されてきた。アメリカは、トランプ大統領が言うように「他国により略奪、強奪、強姦されてきた」のではなく、戦後の世界経済システムを主導するグローバリズムとドル基軸体制によって逆に、世界の富を吸い上げてきたのである。

アメリカ自滅の進行

ところがトランプ大統領は、国際社会が80年をかけて構築してきた世界経済体制を破壊し、100年以上前の弱肉強食の時代に戻ろうとしている。そればかりか、アメリカが構築してきた同盟関係をも破壊し、「アメリカファースト」「MAGA(アメリカをふたたび偉大に)」をスローガンにマッキンリー時代のアメリカに戻ろうとしている。

その端的な実例が、ロシア・プーチン体制への屈伏であり、ウクライナへの裏切り、ヨーロッパとの断絶である。

少し前になるが、2月24日、国連総会(193カ国)はロシアのウクライナ侵攻から満3年となるのに合わせて特別会合を開き、ロシアを非難し、ウクライナの領土保全を支持する欧州側提出の決議案を、93カ国の賛成多数で採択した。この決議案に、批判の対象とされるロシアや北朝鮮が反対するのは理の当然だ。しかし驚くべきことに、この決議案になんとアメリカが反対したのである。反対票を投じた国はアメリカ、ロシア、イスラエル、北朝鮮、スーダン、ハンガリーなど18カ国だった。欧州諸国とアメリカが国連の場でこれほど対立するのは珍しい、とBBCは書いているが、火中の栗を拾うようなリスキーな決議においてロシアや北朝鮮と手を携えるとは、どういうことなのか。

米J・D・バンス副大統領は2月14日、ドイツ・ミュンヘンで開かれた安全保障会議で演説し、欧州大陸が直面する最大の脅威はロシアや中国ではなく「(欧州)内部から」来るものだと、欧州の民主主義を痛烈に批判した。トランプ大統領や副大統領、その他の政権中枢部の発言から、アメリカのNATOからの離脱が現実味を帯びてきている。NATOの元欧州連合軍最高司令官のジェームズ・スタブリディス氏は「米国(NATO)離脱後の世界、欧州は準備し始めた」と題するコラムをBloombergに寄稿している。そこで氏は「私たちは本当に、NATO終焉(しゅうえん)の時を迎えているのだろうか。 もしそうだとすれば、それに代わるものはあるのだろうか。あるいは、NATOが存続したとして、米国抜きでどのような同盟になるのだろうか?」と自問し、「米国が去り、ロシアが入り込もうとしている」状況に欧州は独自に防衛費の増額を継続し、特に核戦力の増強を図り、中国との経済協力、さらには軍事協力さえ模索する可能性がある。そしてウクライナを強く支援するだろう、と述べている。

同盟を嫌うトランプ政権の日本に対する姿勢はヨーロッパに対する姿勢と同じだ。日本は日米安保にただ乗りしており許さない、との姿勢は変えない。日本は戦後、アメリカに隷属し軽武装で経済発展を図る吉田ドクトリンで今日までやってきた。この度のトランプ大統領の高関税攻撃に対して、日本だけは例外的な扱いにしてほしい、アメリカ軍の在日基地にはこんなに支出をしている、と懇願する政権の姿勢は完全にトランプ政権の本心を理解できていない。与党のみならず平和ボケした野党も五十歩百歩ではないだろうか。

安保条約、日米地位協定、80年たっても治外法権の在日米軍が居座る状態を変革する絶好のチャンスが与えられている。富国強兵・核武装化などというアナクロニズムな独立論でなく、世界平和を追求する独立した政策はないのか、真剣な議論が求められている。

トランプ高関税攻撃が示すのはパックスアメリカーナの終焉ではない。それはすでに言い古された現実だ。むしろアメリカ自滅のプロセス、アメリカ一極支配の崩壊、多極世界の進行、誰もが感じているが答が見えない、新しい秩序を模索する世界的大混乱の時代の幕が開いたことが示されているのではないか。

【野口壽一】