(2024年6月17日)

国のありかた、選挙のありかた

~国によっていろいろだが本質はひとつ~

日本の場合

東京は、都知事選の公示日をまたず主要な候補者が出そろった。

最新の世界ジェンダーランキングで前年度よりランクを7段階上げて見事118位に輝いた日本(トピックスの記事参照)。都知事選は有力2候補が女性という女性上位の選挙戦になっている。果たして、国政のありかたをめぐって主要な女性2人の候補の一騎打ちとなった世界ジェンダーランキング33位のメキシコのように、東京の有力候補2人の選挙戦は候補者や選挙解説者たちが主張するような「「都」知事選であっても「国」のありかたを問う選挙」となるのだろうか。

今次都知事選で誰もが関心をもつのは、凋落著しい自民党の動向と影響だろう。自民党は4月の衆院3補欠選挙で、東京15区などの不戦敗も含めて全敗、立憲民主党が全勝。5月下旬から行われた静岡県知事選、東京都目黒区都議補選、港区長選などで相次いで推薦候補が敗れた。近年まれにみる自民党の凋落は、言うまでもなく、旧統一教会との癒着やパーティー券がらみの裏金工作がばれ、その対策や立法プロセスでさらに信用を落とした結果だ。都知事選にどうかかわって存在感を演出するか、東京都の自民党だけでなく、自民党の全存在、それを助ける公明党ら補完勢力が試されている。

都知事選はこれから予定される首相選任や国政の行方をきめる総選挙の動向を占ううえで、これまでになく重要な選挙となっている。

選挙は国のありかたを決めるうえでの決定力

現代の国民国家において国民意思を形成するために選挙は不可欠の手段だ。インドの総選挙でモディ首相派が苦戦したとか、EU議会選挙で右派ポピュリスト勢力が伸張したといってはその国や国家群の政策に大きな影響を与える。ロシアや中国でさえ、独自の選挙制度をもっており、国民の意思を集約して国家運営をしている、と主張しているほどだ。そのなかでも、現在、世界の人びとにとって最大の関心を集めている選挙は、なんといっても「法と民主主義の旗手」を任じるアメリカの大統領選挙だろう。現職のバイデンかトランプの復権か、ことはアメリカ一国の問題ではなく、地球全住民の生活に直結する影響を与える。

現代の国民国家において国民意思を形成するために選挙は不可欠であるだけでなく、国家権力の本質である武力・暴力の直接的な行使を行うことなく最終決定を現出する手段である。しかし、最終決定力をむき出しの暴力としている「国」がある。

選挙をしない、できないターリバーン

国のありかたを決める手法として選挙を採用しない国が世界にはいくつかある。難民排出数で世界の1、2位を争っているアフガニスタンやミャンマーがその代表格である。ミャンマーは軍が武力クーデタで国の実権を握っている。一方、アフガニスタンのターリバーンは、アメリカなど西欧軍の撤退後、既存のアフガニスタン・イスラム共和国政府およびアフガニスタン国民との協議をとおして選挙によって、国のありかたを決めるとアメリカと約束していた。(2020年2月ドーハ合意)

アフガニスタンはターリバーン(神学生)集団がアフガニスタンを乗っ取っている。よく言えば暴力(武力)により支配している。選挙手法(システム)でなくむき出しの暴力が「国」を支配する手段(システム)となっている。ここで国に括弧をつけたのは、ターリバーンの支配が「国」として認められていないからだ。ターリバーンは国家を自称しているが、国家とはそれとは別の他の国家から国家として認められて初めて国家として世界に登場できる。ターリバーンを国家承認している国は1カ国もない。(戦後日本は国内政治を確立したあと、国家として認められたのはサンフランシスコ講和会議であったことを思い出そう。ただしこの会議は当時のソ連や中国など世界の半分を積み残したアメリカ主導の「片面」会議だった。)

ターリバーンがむき出しの暴力によって境界内人民を支配しているからといって、無理論無思想無法にそれを行っているわけではない。かれらは、コラーン(コーラン)やスンナを法源とするイスラム法=シャリーアにもとづいて合法的に支配していると主張している。信徒の長でありカンダハールに蟄居するハイバトラー師を頂点としその指示と権限に基づき暫定内閣を組織している。

彼らにとっては「国民」を支配するのに選挙など必要ではない。そもそも、ターリバーンが信奉するイスラム法によれば、人民を統合するのは国家ではなく、イスラームコミュニティたるウンマなのである。かれらの主張する国家の名称は、アフガニスタン・イスラム首長国(IEA)であるが、この訳語「国」は通常の国民国家ではなくモスレム(イスラム信徒)の共同体の意味である。

ターリバーンはそのほとんどがパシュトゥーン人であり、イスラム教もデオバンド派と呼ばれる南アジアに影響力をもつ国境をこえたイスラームの潮流である。(ただしデオバンド派は原理主義とはいわれるが集団全体がターリバーンのようなテロを公認する過激集団とは言えない。)

ターリバーンが赤裸々な暴力に頼らずに国家運営できれば支配が安定化する可能性もある。しかし、現状ではそれは望めない。万に一つもありえないが、ターリバーンが選挙を実施すると決断してもそれを実行する行政力を持っていないし、実施した場合の公正な結果は誰にも分らない。

アメリカが放り出したアフガニスタン・イスラム共和国のガニー大統領が逃亡したため、ターリバーンはこれ幸いとアメリカとの約束をホゴにし、大統領府を乗っ取り、国家を名乗っている。共和国残党をパキスタンの支援をえて武力で鎮圧したあとは、コラーン(コーラン)とスンナ(モハンマド言行録)をベースにしたイスラム法(シャリーア)に基づく支配をつづけている。人権や自由、女性の権利などを踏みにじるターリバーンの蛮行については本サイトで報道し厳しく批判している通りである。

ターリバーンが主張している国名は、アフガニスタン・イスラム首長国である。その前の国名はアフガニスタン・イスラム共和国。世界にはほかにイスラムを冠している主な国はイランやパキスタンなど数カ国だけである。「首長」とは、イスラム世界の君主の称号のひとつである「首長(アミール、amīr)」が君臨する国家のことを指し、君主制の一形態である。英語ではアミールの英語表記”Emir”から「Emirate」と表記される。首長が絶対的な権力を持つ絶対君主制を基本としている。(https://www.weblio.jp/content/首長国)

アミールが支配している国はいくつかあるが、公然と首長国を名乗っているのは他にはUAE(アラブ首長国連邦)があるだけだ。

隣国の同じイスラム国の場合

同じイスラム国を名乗っても、長くイギリスの植民地支配を受けていたパキスタンと、1979年にイスラム革命によってイスラム共和国となったイランでは、政体および選挙の取り入れ方が異なる。

パキスタンは大統領制度を採用している。大統領と二院制の議会を直接国民投票で選ぶ。アメリカのシステムに似ている。前回の大統領選挙で敗れたイムラン・カーンが獄中から「選挙は盗まれた」と主張して激しく抵抗している様子もアメリカに似ている。

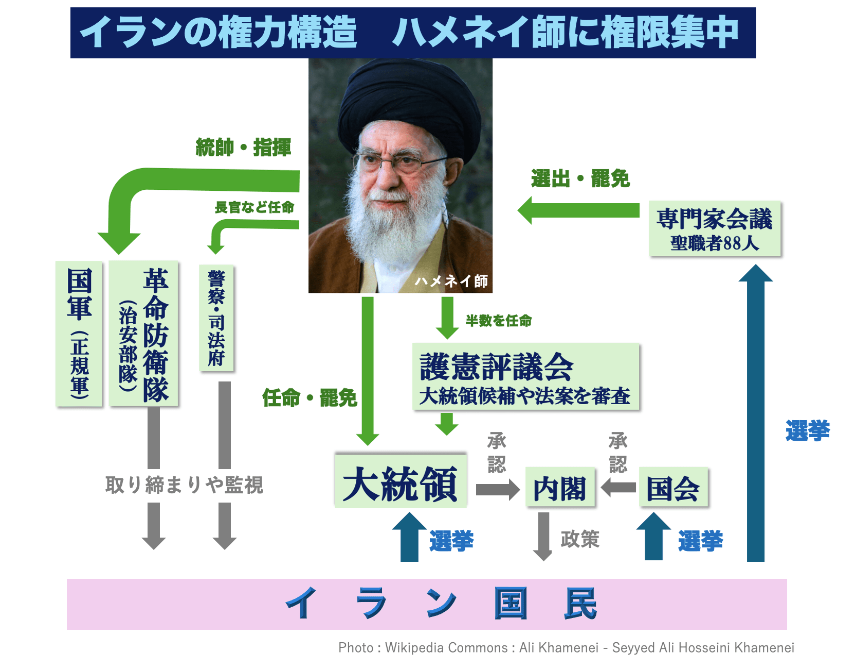

一方、イランは、神権国家でありながら、巧みに選挙制度を取り入れた支配システムを構築している。

最高指導者は、国民直接選挙で選ばれた88名の専門家(イスラム法学者(ウラマー))からなる専門家会議で選ばれる。しかし選挙に立候補できる専門家会議メンバーは専門家会議が審査・確認を行う自作自演が可能なシステムである。

大統領も国民の直接選挙で選ばれる。しかし選出の仕方は、最高指導者が半数を任命して構成される護憲評議会が候補者を認定する。したがって大統領選も自作自演といわれても仕方のないシステムである。

イランの場合、最高指導者の直接的な支配下にある、宗教をベースにした治安部隊である革命防衛隊が正規軍である国軍よりもより強い力をもっている。

ここで注目してほしいのは、イランの場合、シーア派というイスラームの一潮流である宗教勢力が国家機関を牛耳っており、国全体がモスレム(イスラム教徒)のコミュニティであるウンマ(共同体)を構成しているという構造(システム)を「選挙」手法をつうじて、演出しているのである。したがって国名は世襲君主を擁する「首長国」でなく国民が最高指導者を選出する「共和国」となる。神の権威だけでは不安と感じたのか、国民統合の手段としての「選挙」手法で補完している。

選挙に頼らないサウジアラビア

イランのように日和見的妥協的折衷的イスラム体制を採用せず、王国のまま断固として国家を運営しているのが、サウジアラビアである。サウジアラビアにも国会はあるが、有権者はただひとり、国王だけである。つまり、国会議員は世襲で終身の絶対君主が指名する。政府の責任者である首相も国王が兼任する。(地方自治体では選挙も併用)。なぜ中世的で時代遅れともみえる絶対君主制が成り立つのか。その秘密は、君主体制を合法化する宗教勢力イスラームのワッハーブ派の存在である。メッカ・メディナというイスラームの聖地を武力で占領しのし上がってきたサウジ家にワッハーブ派が結びつき、剣(武力)のサウード家+コーラン(神)のワッハーブ派が連合して1932年にサウジアラビア王国を宣言したのだった。豊富に産出する原油収入が剣と神のつながりを盤石にしている。

剣と神だけのターリバーン

イランもサウジアラビアも神の支配の裏付けは石油である。まさにこのことは、「アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない 恥辱のあまり崩れ落ちたのだ」(現代企画室、2001年11月刊)で、「(イランが)部族主義に囚われることなく、選挙制で一人の大統領を持つことができるのは、少なくともこの一世紀の間に、イラン経済における石油の存在」があったからだ、とモフセン・マフマルバフが言う通りであった。もしアフガニスタンにイランやサウジアラビアのように石油が産出していれば、アフガニスタンは今のようにならなかっただろう、と彼は述べている。

アフガニスタンはその峻厳な地形と厳しい自然のために、安定的な収入を得る手段をもたなかった。人民にとって手軽に現金になる仕事といえばケシ栽培と兵士になることだった。神学生としてターリバーンの元に行けば、食にありつけた。麻薬収入とサウジなどのオイルマネー、アメリカなど西側諸国からの資金援助でターリバーンは存在できたのだ。(一方、20年間のアメリカ占領下において共和国を名乗るアフガニスタンの国家予算の60%は外国からの支援金であったと言われている。)

しかし現在、神学生(ターリバーン)であることが食の保証につながらない。国土は荒れ、境界内住民は「神の規律」に縛り付けられ、飢餓と自然災害にもだえている。そのような悲惨な状況下にあったとしてもターリバーンに反対するアフガニスタン人民には、政治指導部を変更する手段・回路はない。ターリバーン反対派は鎮圧されるか、国外に逃亡し、四分五裂している。

ターリバーンに反対するアフガニスタン人民には、政治指導部を変更する手段・回路は暴力以外に存在しなくなっているようにみえる。3年近く、むき出しの暴力・武力によって鎮圧され支配され続けてきたアフガニスタン人のなかには、暴力に対して暴力で対抗するにも自国内の勢力だけではできない。したがって外国勢力に頼ろうという声まで出てきている(「米国の、ターリバーンおよびアフガニスタンに対する政策」)。アフガニスタンの半世紀にもおよぶ混乱、国を疲弊させた動乱が、外国勢力(アフガン人に言わせればソ連も米・西欧諸国もキリスト教国)の導入であったことを忘れてはならない。それがイスラム勢力にジハードの口実を与えたのだ。イスラム勢力はムジャヒディーンもターリバーンもイスラームの外国勢力やパキスタン、西欧諸国を引き入れてジハードを戦ってきた。

アフガン人民は、アフガニスタンの困難が、PDPA政権によるソ連への軍事援助要請に始まったことを深く認識すべきである。アフガニスタン人が、ソ連や、サウジアラビアなどのアラブ人や、アメリカをはじめとする西側諸国の資金や武器や兵員を導入したのである。アフガニスタンの半世紀の混乱は、外国の力に頼る近代化努力とそれに対するジハード(外国人排斥戦争、イスラーム支配の実現)であった。国内の改革を外国軍主導で行うことができないという冷厳なる事実は、最後には、アメリカ自身が多大な傷を負いながら実証したのである。(本サイト「「アフガニスタン・ペーパーズ」を通してみるアメリカ人の本音」参照)

アフガニスタンの悲劇は、アフガニスタンという境界内の住民を食べさせるだけの生産性のない経済のうえに、剣と神が君臨し、その支配を覆す展望と反対勢力がいない、という現実にある。

ひるがえってわが日本は

ひるがえってわが日本をみると、戦後の焼け野が原から、食っていけるだけでなく、世界でもトップクラスの生活水準の国家を作り上げ、「失われた30年」と揶揄されながらなんとか世界トップクラスの地位と生活水準を維持してきた。その間に、都市と地方の格差、国民の所得や生活レベルの格差は広がり、政治の腐敗は極限と思われるところまで落ちた。しかし落下がそれで終わるとは限らない。政治の停滞をかろうじて補完してきた官僚制度も、「内閣主導」なる掛け声でがたがたにされ、制度だけでなくその実体をなす官僚群の劣化も甚だしい。官僚へのなり手不足でさえ喧伝される状態である。

さまざまな問題がある。世界史的に社会主義の実験は破綻し、資本主義の発展も行き詰り、地球環境の未来に黄色信号がともり、宇宙船地球号80億人の乗客の安全が脅かされている。

そのようなとき、日本にあって、政治のかじ取りをすべき執権党は、選挙に勝つために胡散臭い宗教団体にたより、せっせと裏金つくりをやり、国の将来はアメリカの言いなり。選挙候補者は世襲かマスコミ受けする知識人やマスコミ人や芸能人やその他の有名人。

奇しくも、都知事選はマスメディアのキャスター出身の2人の女性。議会はその長を含め「イチジクの葉」と喝破されているように実際の政治的意向は産業界や官僚システムが支配しており、それを「国民意思」と偽装させるのが官僚や政治家の役割である、というのが実態であった。その構造が確固としていれば、大衆受けする役者やアナウンサーをつかって政治はそれなりに回るだろう。

日本は、いまはまだアフガニスタンのように悲惨な状態ではないが、日本の国民が直面している困難はアフガニスタンと変わらない。つまり国民の利益にならない既成支配勢力に代わって政権を担いうる塊が存在していない。野党は多様化、多党化現象でてんでんばらばら、2大政党制を目指すシステムを導入したはずだったのに、代替選択肢が存在していないのが現実だ。

都知都の財政規模は、国にたとえるとスウェーデンやサウジアラビアなどの国家予算に匹敵し、国別ランキングでは18位前後に相当する。東京都は国に頼らぬ財政実力をもつ日本の実体を構成するともいえる自治体である。その長を「学歴詐称者」と疑われる女性と「2番ではダメなの?」と無思想ぶりをさらけ出した女性が争っている。ふたりともテレビキャスター上がりだ。台本に基づいてしゃべるのは得意なのだろう。しかしその台本を誰がどのように書き、どのように実行するのか。

都議選の不毛性は国政選挙において深刻となる。自治体運営は出来上がったシステムのほころびを部分修正し続けるだけで当分は持つかもしれない。しかし、国と国が武力を行使してぶつかり合う世界政治の場で、丁々発止と他国と渡り合わなければならない外交、防衛、内政の運営はそうはいかない。このような状況下、国の行く末を決める選択肢の提示がなされない国政選挙において、ただひたすら「選挙に行こう」と呼びかけるのは、虚無でなければ犯罪的と言うしかない。投票率が下がり続けている現実は、現状に対する痛烈な批判であると知るべきである。

賞味期限切れになっている自公体制に引導を渡すべき反対勢力が「有権者の総意」を決める現行の選挙システムで勝つためにはどうすればよいのか、答えは明白ではないだろうか。

【野口壽一】