(2024年5月15日)

ゴルディオスのもつれた結び目

~憎悪と暴力の連鎖を断ち切るには?~

世界を揺るがす抗議の大波

イスラエルのガザへの憎悪に満ちた虐殺行為に、全米で学生が立ち上がっている。

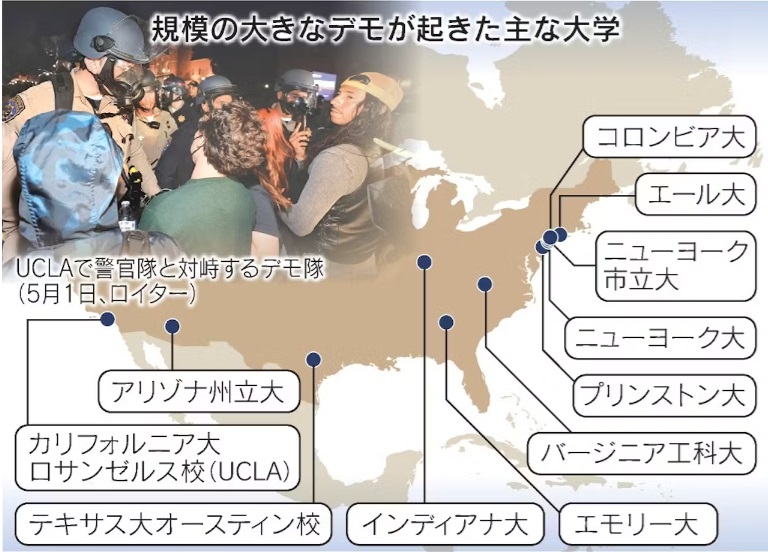

発端となったのは、ニューヨークのコロンビア大学。現在は、図のように、東部でも中部でも西部でも、全米に広がっている。学生の逮捕者は5月8日時点で約50大学、2300人を超えた。このデモ活動に参加する美術大学のうち、シカゴ美術館付属美術⼤学(SAIC)で5月4日に68⼈、7日にニューヨークファッション⼯科⼤学(FIT)で約50⼈が逮捕された。

出展:日本経済新聞

世界でも、中東、ヨーロッパ、アフリカ、南米・・・

出展:google検索

世界を揺るがす抗議の大波

「危険な反ユダヤ主義への波及」

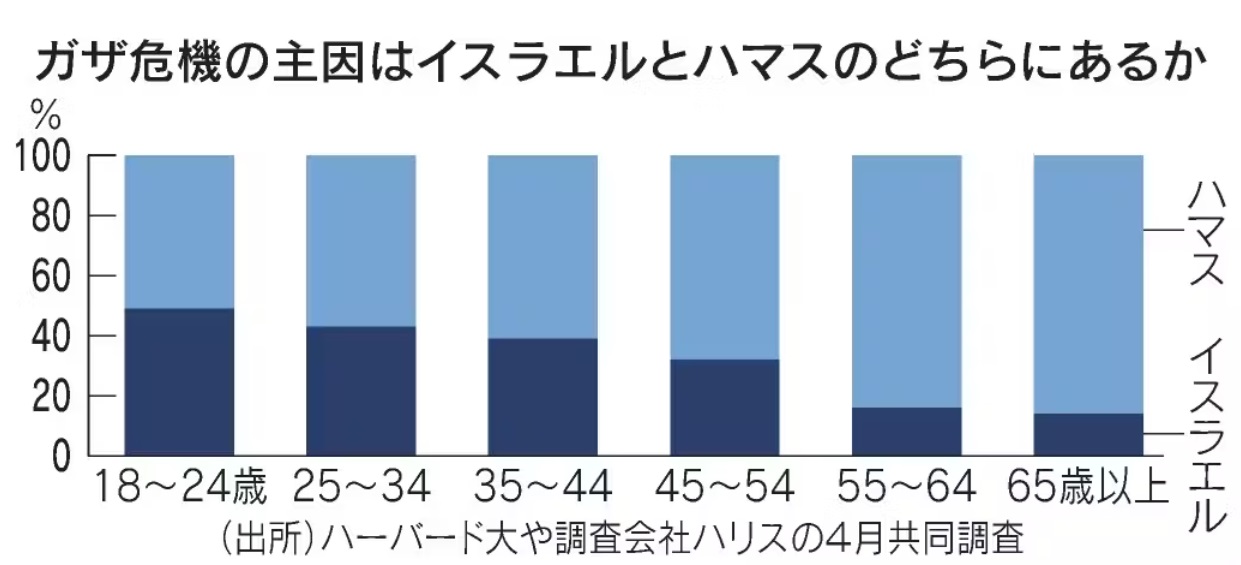

「ガザ危機の主因は誰にあるか聞いたハーバード大などの調査では18〜24歳の若者の49%がイスラエルと答えた。55歳以上の人々の約85%がハマスを責めたのと対照的だ。」

「危険なのは米社会に根強く残る反ユダヤ感情への波及だ。格差の拡大もあり成功したユダヤ系の人々には不満の矛先が向く。これが反イスラエルのデモと共鳴・増幅する兆しがある。ユダヤ系人権団体、名誉毀損防止同盟(ADL)の最近の調査では、ユダヤ系の大学生の73%が反ユダヤ主義的な差別を経験したか目撃した。」

「出口が見えないベトナム戦争の終結や人種差別の是正に一定の役割を果たした1960年代のデモと同じく、若者のエネルギーは凝り固まった社会を変える触媒にもなる一方、理性を失って思わぬ混乱を招く危うさもはらむ。」

「糾弾すべきは蛮行とその底流に巣くう憎悪だ。デモが、新たな憎悪と対立の連鎖に火をつけては本末転倒だ。」

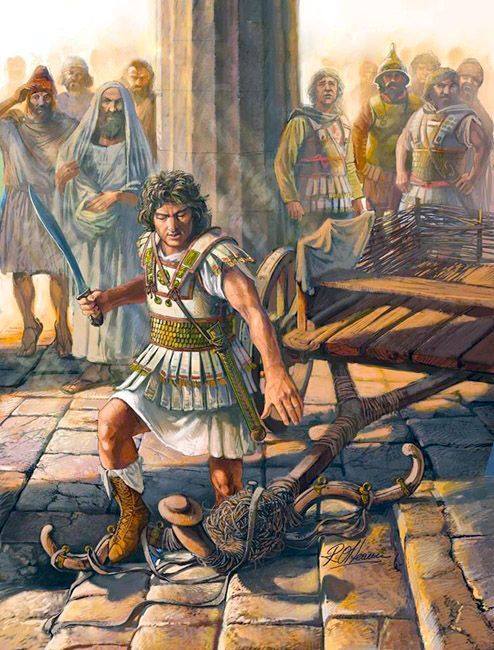

アレキサンドロス大王の解決策

ゴルディオスの堅くもつれた結び目

「この結び目を解くことができたものこそ、アジアの王になるであろう」と予言されていた。野心にあふれた者たちが次々と挑んだが誰も成功しなかった。数百年の後、この地を遠征中のアレクサンドロス大王が訪れその結び目に挑んだが、やはりなかなか解くことができなかった。すると大王は剣を持ち出し、その結び目を一刀両断に断ち切ってしまい、もつれた結び目はいとも簡単に解かれてしまった。

こんなことができるのはアレキサンドロス大王以外には誰もいない。

ゴルディオスのもつれを解くもの

スーパーパワーに頼らずとも解ける力はある。それは、若い世代と世界大衆の知恵と力だ。

先に引用した「ハーバード大や調査会社ハリスの4月共同調査」はアメリカの若い世代が旧来世代の固定観念から脱却しつつあることを示している。また、5月11日の国連総会の決議も、可能性を垣間見せていると言えるのではないか。この日、圧倒的多数の国々が(賛成143票vs反対9票、棄権25票)国連内でのパレスチナの権利を強化し、加盟国として受け入れられるよう決議したのである。

本サイトでは、コロンビア大学のハーワード・W・フレンチ教授の意見を「アメリカからの声」として、2本掲載した。

・コロンビア大学の抗議活動はアメリカの何を明らかにしたか(コロンビア大学教授の声)(4月26日)

・しかり、大学のカリキュラムは脱植民地化にもっと焦点を(5月2日)

この2本の論考でフレンチ氏は、紛争の根本原因がイスラエルの植民者植民地主義にあり、イスラエル批判が反ユダヤ主義にならず、もつれを解くことができる、と主張している。若い力と植民地からの脱却を図ってきた若い国々と、理性を取り戻すことができる国々をあげている。つまり、アメリカとイスラエル。このふたつの国はもともと植民地やディアスポラからの脱却をめざして建国された国だったのだ。

ユダヤとイスラエルを区別し、さらにはイスラエルとネタニヤフ政権を峻別する理性は、ユダヤ人のなかにも育っている。本サイトで紹介したユヴァル・ノア・ハラリ氏の発言「ガザからイランへ:イスラエルの生存を危険にさらすネタニヤフ政権」やイスラエル国内のネタニヤフ政権批判の行動。まずはネタニヤフ政権の蛮行にストップをかけ、パレスチナとユダヤの理性と知性に期待をかけ、憎悪と暴力の連鎖を断ち切る努力を続けたい。

【野口壽一】