公的機関/研究機関/民間研究者などによるアフガニスタンにかかわる書籍、研究、提言は、ソ連の軍事介入以降おびただしい数にのぼる。ここではアフガン問題に限らず、現代社会を考察するうえで『ウエッブ・アフガン』が参考にすべきと判断する書籍や公開文献を紹介する。

新情報

20260102

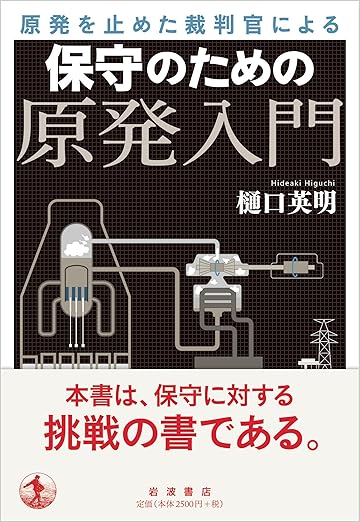

「原発を止める」判決の重さ――樋口英明裁判長の決意と思想

★原発を止めた裁判官による 保守のための原発入門(樋口英明著、2024年8月6日、岩波書店刊、2500円+税)

★司法が原発を止める(樋口英明・井戸謙一共著、2025年6月20日、旬報社刊、1600円+税)

樋口氏は、「保守のための原発入門」あとがきの冒頭で、つぎのように自問する。

「事故が起きた場合を想定して避難計画を立て、ヨウ素剤の準備までして、しかも、決死隊まで準備しておかなければならない発電方法とはいったい何なのだろうか。」

そして自答する。

「原発は発電方法のひとつにしか過ぎず、クリーンな発電方法を含め発電方法はいくらでもある」、と。

両書を通して樋口氏は(そして同じく原発停止判決を下した井戸元裁判長も)、原発問題の本質は実は極めてシンプルだ、と結論付ける。つまり原発とは事故の際、運転を止めるだけでは収束の方向に向かわず、電気と水で冷やし続けない限り必ず苛酷事故となり、放射性物質という最悪の毒物をまき散らす存在である、と。

加えて、過酷事故は放射能汚染による国土の喪失につながる。戦争になって攻撃されたときにはわが国を滅亡させかねない施設であり、原発問題は国防問題でもある、と。

長年原発反対運動に関わってきた人びとにとっては常識であるこのような結論を、裁判官という職業人が、そして自らが裁判に関わる前は原発やむなしと思っていたその人が、原発の仕組みや福島原発事故の詳細を調べ、地震学に分け入り、到達した結論が「原発の停止」だった。しかし、両書で明らかにされる両裁判官のすごさは、職能の発揮によって到達した結論を判決として他者に言い渡すだけでなく、主体として自らが到達した判決の実行に取り組んでいる点である。

原発の持つ問題点と、驚愕すべき両元裁判官の司法者としての決意と思想の一端を紹介したい。

原発問題の本質は「驚くほどシンプル」

樋口氏は、「原発を止めた裁判官」として知られる。しかし、氏の著作を読むと、その評価が単なるエピソード的称号ではなく、日本社会に突きつけられた統治と文明の根本問題を照射する表現であることが分かる。

ここで取り上げた2冊から読み取れる、両裁判官の決意と思想、を樋口氏の思考の道筋にそって叙述してみたい。

樋口氏の議論の最大の特徴は、原発問題を極度に単純化して提示する勇気にある。

原発とは、運転を停止しただけでは決して「安全」状態に収束しない。電気と水による冷却を継続できなくなった瞬間、必然的に過酷事故へと向かう装置であり、ひとたび制御を失えば、放射性物質という「人類が扱う最悪の毒」を広範囲に拡散し、広範な領域において人間生活を不可能とする存在である――この一点に、樋口氏の議論は集約される。

これは反原発運動の情緒的スローガンではない。工学的にも、物理的にも、そして福島第一原発事故という現実によっても裏打ちされた事実である。

さらに樋口氏は、ここから一歩踏み込み、戦争・テロ・ミサイル攻撃といった現実的脅威を前にしたとき、原発が国家存立を脅かす「致命的な弱点」になることを指摘する。原発はエネルギー政策の問題である以前に、国防問題なのである。

この認識は、従来の「保守=原発容認」という日本政治の思考回路を根底から破壊する。国家の安全と持続性を重んじるならば、原発を容認することこそが非現実的なのだ、という逆転がここで起きる。

「保守のための原発入門」が持つ思想的意義

『保守のための原発入門』という挑発的な書名は、単なるマーケティングではない。樋口氏は、原発推進を「経済合理性」や「現実主義」と結びつける言説を、保守思想そのものの観点から解体する。

氏が繰り返し強調するのは、

・原発が取り返しのつかないリスクを抱えた技術であること

・事故時の責任の所在が不明確な社会経済システムの存在

・被害が世代を超えて固定化される構造

これらはすべて、保守が本来最も忌避すべき統治の失敗だという点である。

つまり原発は「経済的」か「進歩的」かとか、原発反対は「反体制的」だとかの議論は意味がない。「保守」を自称するのであるなら、国家を持続させる責任を引き受ける者こそ、原発は否定されるべき存在なのである、と樋口氏は結論付ける。本書のタイトルに示されるこの観点こそ、原発の存在を許す者たちの喉元に最も鋭く突きつけられた思想的刃である。

「判決して終わりではない」という賞賛すべき強靭な倫理

樋口氏を特別な存在にしているのは、判決の精緻さ、誠実さ、論理内容だけではない。

氏は、自らが下した判決に対し、「調査研究し、判断した以上、その結果に責任を持つべきだ」「判決して終わり、ではない」と明言し、定年後の人生のすべてを原発停止・廃止の活動に捧げている。

これは日本の司法文化において、極めて異例であり、同時に深い倫理的問いを投げかける。

裁判官は本来、政治的発言や社会運動から距離を取ることが要請される。しかし樋口氏は、「生命と国家の存続がかかった問題において、沈黙こそが不作為の責任になる」と考えた。その覚悟と一貫性は、思想以前に人格的姿勢として尊敬に値する。「保守か革新か」などといった表面的レッテル思考とは無縁の深みを持った人間的思考なのだ。

『司法が原発を止める』――原発の「犯罪性」を語る

井戸謙一氏との共著『司法が原発を止める』では、議論はさらに踏み込む。ここで語られるのは、原発の危険性だけではない。

行政・事業者・規制当局が一体化し、危険を知りながら運転を継続してきたシステムそのものが、構造的犯罪性を帯びているという認識である。

対談形式だからこそ、判決文の背後にある迷い、圧力、孤独、そして決断の瞬間が生々しく語られる。原発訴訟が、単なる法解釈の問題ではなく、司法が国家とどう向き合うかという根源的課題であることが浮かび上がる。

付け加えるべき評価――「司法の矜持」を社会に取り戻す書

2冊を通読して明らかになるのは、樋口氏の著作が原発論を超えて、民主主義社会における司法の役割を問い直している点である。

専門家や行政の判断に無条件で従うのではなく、最終的に「生命・人格・国家存続」という憲法的価値に照らして是非を判断する――その役割を、司法が放棄してはならないという強いメッセージが、全編を貫いている。

ここで紹介した2冊は、「原発をどうするか」を問う本であると同時に、「私たちは、取り返しのつかない危険を前に、誰が、どのように責任を引き受ける社会でありたいのか」を問う書でもある。それは決して過去の裁判の回顧録ではない。今なお続く、そして将来世代にまで及ぶ現在進行形の問いである。

原発問題に関心がない読者であっても、本書は「責任ある判断とは何か」「権威に抗して判断するとはどういうことか」を考える上で、極めて示唆に富む。

例えば、反原発の重要性を自覚したとしても、原発を停止・廃止させる闘いに参加するのは敷居の高い、勇気を必要とする分厚い壁であり、それらを超えるのは並大抵のことではない。だが、樋口氏は、「本書に賛同するなら、その内容を自分が大切と思う2人に伝えてほしい、そしてその2人にも同じことしてくれるよう頼んでほしい」、と訴える。講演を聴いた氏のもとにある女子高校生から氏の提案を実践をした、という手紙を受け取ったという。その女子高校生は氏に次のように書いてきた。

「私を大事な友人と思ってくれてありがとう。私も必ず私の大事な人に伝えます。」

======================

評者の私的追記

この2冊は、昨年11月15・16日に長野県白馬村で開かれたシンポジュウム「白馬会」で知り合った樋口英明氏本人から後日寄贈された。頂いた瞬間、すぐにでも書評すべき義務を感じた。しかし批評を書くには心理的バリアが厚く超えるのに時間がかかった。

その理由はふたつ。ひとつは、筆者が裁判官であり、裁判とは何か、裁判のあり方はいかにあるべきかを原発問題と絡めて問うている点だった。評者は学生時代から大学闘争や反戦闘争(もちろん反原発・公害闘争も)などにかかわり、逮捕・起訴され4カ月未決拘留ののち8年間裁判闘争を強いられた。

もうひとつは、反原発とのかかわりである。反対する側に寄り添いつつ、原発を推進する側にもいた。東京工業大学の卒業生組織である蔵前工業会の役員をしていたとき福島第一原子力発電所の過酷事故がおきた。樋口氏が本書で、事故発生時日本滅亡を覚悟したと挙げる3人のうちのふたり、その時の首相・菅直人氏も福島第一原子力発電所の吉田昌朗氏も蔵前工業会のメンバーであった。さらにこのとき、蔵前工業会の理事長は事故を起こした原発を製造した日立製作所の元社長・会長の庄山悦彦氏であった。フクシマでは、事故を起こした原発に踏みとどまり、注水し、電気を通し、爆発を阻止しようと命がけで奮闘する人びと「フクシマ フィフティ」がいた。そのうち十数名が東工大卒業生だった。現場が危機の真っ只中にあった時期に開かれた蔵前工業会役員会の終了後、中央の机に畳半畳ほどの白布が広げられ、役員会の司会を務めた庄山理事長を中心に役員全員で寄せ書きをした。日本滅亡を阻止するため現場で命懸けで昼夜を問わず奮闘する同窓生たちへの切実な感謝と激励と贖罪のすがるような気持ちの入り混じった複雑な寄せ書きだった。

両方について詳述するとどれだけの行数になるかわからない。そこで、ここでは、後者に関わるごくひとつのエピソードだけを記して本格的に論じるのは別の機会に譲ることにした。

【野口壽一】

20251130

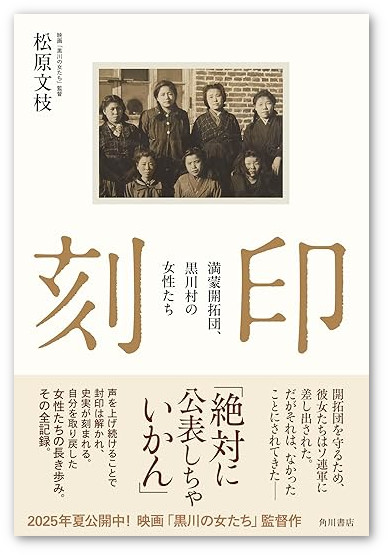

★刻印 満蒙開拓団、黒川村の女性たち

松原文江著、KADOKAWA、2025年8月26日発行、1870円

先日、アマゾンで買った紙の本をローソンで受け取った。電子書籍という選択肢もあったが、父が青春時代を過ごした「戦中の満州」に絡む著作だし、李香蘭の自伝などと一緒に本棚に並べてパラパラめくるのもいいかなあ・・・と思い、紙の本にした。230ページほどの本で、いまどきの新書の値段が押し並べて1000円だとすると、単行本とは言え、これは1700円。いわゆる①「新書に毛が生えたような重みの本」である。

書いたのはテレビ朝日の元記者で、看板ニュース番組のプロデューサーを務めたあと、どうやら現在はお偉いさんになっている女性(と奥付ページの上部に書いてある)。万人に受ける②テレビ屋さんの書いた文章は読みやすい、と相場が決まっている。

そのいかめしいメインタイトル「刻印」にかかわらず、上記①②より至極すいすいと読める本なので、あまり読書にふけらない方々にもお勧めする。ちなみに表紙の「刻」と「印」の間に縦書きできざまれた副題は「満蒙開拓団、黒川村の女性たち」。著者は同じネタを映画化(タイトル「黒川の女たち」)した松原文枝監督とある。

冒頭で詩が紹介される。

‘次に生まれるその時は 平和の国に産まれたい 愛を育て慈しみ花咲く青春綴りたい’

初っぱな、この本全体を印象づけるインパクト。「うっ」と、ひるみつつ、職場へ向かう電車の中で読み始めた。すると運良く(悪く?)乗った電車が40分も踏切の安全点検のためストップ。結果、その朝、一気に85ページまで読んだ(つけた犬耳で確認←紙の本の良さ)。

以降はその日もいれて4日、計通勤3往復半で読み終え、「これで書評も書けらい」と安心した。本書の中身については読んでもらうほかないので割愛し、その図式だけ:敗戦直後、開拓村を襲ってくるおびただしい数の中国人に数名のロシア兵が自動小銃をぶっ放すと蹴散らすことができた。ただし村には彼らをやとう金が(たぶん)ないので、未婚の女性の体を差し出した。それを恥ずかしいことと勝手に決めた社会が犠牲者の声を封じた。

あまりに克明な当事者の記憶が各ページを埋め、書評子は車内で何度も泣いた。こんな「青春」があっていいのか、という憤り? それともロシア兵と同じく精液を生産&発出する男としての、それを浴びせられる(←現在完了進行形)女たち(いちぶ男も)への謝罪? ここらへん深い。

もちろん「平和が大事よ」という若干陳腐な物言いは、リポートされた「女たち」の声にも、著者のコメントにも、彼女たちを利用しようとする立派な方々の発言にも、何度も何度も出てきて、肝に銘ずべき重大なテーマである。

それはさておき、面白かった点、気になった点を列挙すると:

まず本書の書きっぷり・・・著者が彼女たちの存在や被害の実像を知っていく過程を、そのままの時系列で書いていること。好事家はすでに知っていること(大昔の雑誌「宝石」とか)に対して、番組ネタを探すとある女性ディレクターが突撃し、関係者と対峙し、取材対象者の寿命が尽きるというデッドラインに追われつつ、逆に今だからこそ語ることのできる真実を引き出す。同時に映像にも収めているようなので、良くも悪くも、まるで映画の製作日誌である。また例のミートゥーや忖度や文書改ざん、果てはコロナ騒ぎにセクハラ芸能人など、いまいまの話題が彼女の探求に影響を与えたことが描かれ、昔の話と今との連続性が読者の心に迫る。

満州国の実像・・・大人につれられて大陸に渡った子どもにすら、あてがわれた家にはついこの前まで中国人が住んでいた、と分かったとの証言は重い。開拓などうそっぱちで、すでに開拓済みの農地を横取りしたのだ。だから、日本が負けたら仕返しだ。この本のテーマではないので触れられていないが、家を奪われた中国人にもさぞや「青春綴りたい」思いは強かったろう。

著者への印象・・・素直で、粘り強く、テレビ局という大看板に助けられたとは言え、人を動かす力をそうとう持つ。朝日というからには「自民党はちょっと」みたいだが、政治部記者として大物に近づくと、その「人たらしぶり」に上手に丸め込まれる(ふりをする)のも愉快。ここらへん優秀なジャーナリストの証であろう。またかつて「ハマのドン」と懇意になり、彼をテーマに番組を作ったことが今回の仕事のいい土台になっているもよう。どうせ「賭け事はうちの庭以外では許さん」的ドンが国営賭博場を作ろうとした首相を敵にまわして大活躍した、ほどのシナリオだろうとは思うが(勘違いならお許しを)。

さて、本書はその末尾に黒川村で「刻まれた碑文」(著者によると4000文字)を1段?小さくしたルビで5ページにわたりそのまま再録して終わる。それは、その場で立ったまま読むには長いが、村の人々が出したこの出来事への総括ととれ、これで少しは胸のつかえが取れただろうと想像する。この解説板をこしらえた意義も、再録した意義も大きい。

ただし、「碑を立てて満足してはダメなのだろう、そのことを著者はいいたいのだろう」と、読了して感じながら、目を上げると(列車の4人掛けのボックス席で読んでいたのだが)斜め前にベトナム人かと思われる女性がいた。彼女も書評子と同じく出勤途中なのか。たぶん勤勉で優秀な彼らを祖国から引き離し、何の縁もない異国で働かせるほど、日本は富み、魅力に満ちた国なんだね。なんだかんだ言っても。

そんな「黄金の国」に暮らす我々も、あの満蒙開拓団のように、いや彼らよりもはるかに盛大かつ気づかれぬよう粛々と世界のどこかで誰かの家を奪いとり苦しめているのではないかと考える機会をこの本がくれた。

極東にあってこの80年いつも「平和」、なのに経済は繋がっているので世界にモノを売りつけ世界中から搾取、国防は他国と自国の貧乏人たちに丸投げ、何があってもそこに逃げ込める独自宗教のオサを「統一の象徴」などとほざいて心理的にも政治的にもたよる、原爆を落とされた→自分たちこそ戦争被害者だと論をすり替える、痛くもかゆくもないのにカメラに撮られただけでトラウマと騒ぎ立てる(トラウマとは、この本で述べられた女性たちにこそあてはまる言葉で、軽々しいモノではない)、あげくに有り難きカウンセラーをそこかしこに高給で配置する、エトセトラ。

私たち幸せ者集団に突きつけられるのは、虐げられた側からの「しっぺ返しがこわいから反省すべし」ではなく、人の生き方としてコレでいいのか・・・という問いである。

【金子 明】

20251122

★沈没してゆくアメリカ号を彼岸から見て――ハーバード大学パストリッチ博士の日韓漂流記

エマニュエル・パストリッチ著、論創社、2025年2月25日発行、2200円

この書は、アメリカ中西部のセントルイスで生まれた日本のアニメや文化に惹きつけられた一人の少年が青年となり、日中韓に滞在しながらそれぞれの国の言語、文学、社会を学び研究し、東アジアを舞台に自身の思索を深めた学究と行動の自伝であり、同時にアメリカ社会への痛烈な批評、日本・韓国への期待を込めた宣言的著作である。タイトルの「アメリカ号が沈没してゆく」という比喩は、著者がアメリカの文明・制度・価値観の衰退・矛盾を鋭く見据え、それを東アジアという“彼岸”から観照する構図を示している。

この書は、アメリカ中西部のセントルイスで生まれた日本のアニメや文化に惹きつけられた一人の少年が青年となり、日中韓に滞在しながらそれぞれの国の言語、文学、社会を学び研究し、東アジアを舞台に自身の思索を深めた学究と行動の自伝であり、同時にアメリカ社会への痛烈な批評、日本・韓国への期待を込めた宣言的著作である。タイトルの「アメリカ号が沈没してゆく」という比喩は、著者がアメリカの文明・制度・価値観の衰退・矛盾を鋭く見据え、それを東アジアという“彼岸”から観照する構図を示している。

私がパストリッチ氏に関心を持ったのは2025年4月3日に第1衆議院議員会館地下大会議室で開催された第192回ビジネスインテリジェンス研究会での講演だった。そのとき、この書の表題をタイトルにした講演を聴いた。講演全体が新鮮で刺激に満ちたものだった。

本来氏は日中韓3カ国語を駆使する、言語と文学の研究者なのだが、それにとどまらず、出身のアメリカのみならず東アジア3カ国の社会批評、政治的発言をも果敢に行う人である。そのためもあり、本国アメリカでは活動や生活に圧力や制限をも受けている。それらにも詳細な記述があり読みごたえがある。

私がパストリッチ氏の講演(その後さらに一回聴講)を聴いたり、本書をひもといて一番感銘を受けたのは、氏がアメリカ大統領選挙に立候補した、という事実だった。本書を読めばわかるように、氏が大統領選挙に立候補したとしても「泡沫」候補にしかなれないのはあきらかだ。驚いたのは泡沫だとしても誰でも立候補ができるアメリカの大統領選挙の在り方だった。そしてまたそれ以上に驚いたのは、氏が「候補者として十分な注目を浴び、入念に練られたスピーチを行い、他の候補者ができないような正直な提案をすることができれば、機密扱いで活動が制限されているにもかかわらず、アメリカ、そして世界中で自分の意見を正確にアピールできると考えた」(p.225)その姿勢と勇気だった。

アメリカの大統領選挙では、個人的に懐かしい思い出がある。1972年、ベトナム反戦運動華やかなりしころ、東京でその運動の渦中にいた。当時、ベトナム戦争に前のめりのニクソン大統領の再選を阻止すべく民主党が送り出したのがジョージ・マクガヴァン候補だった。そのころの日本は社共共闘を軸とする革新自治体が日本全国で躍進し、すわ議会を通じて体制変革が、との幻想が高まっていた時期だった。前年の都知事選でも革新系の美濃部亮吉氏が圧倒的差をつけて自民党系無所属の秦野章氏を破っていた。

70年安保闘争を闘った新左翼系諸派は警察機動隊によるデモ鎮圧作戦に鎮圧されて有効な反戦運動を展開するのが難しくなっていた。そのころ、関西を拠点とする民主主義学生同盟(民学同)が、アメリカの大統領選挙と連携する形でマクガヴァン支援の集会やキャンペーン活動を展開した。東京の民学同の友人と議論になり、「議会主義の国際版かよ」と揶揄した古い記憶がよみがえった。そのとき、「アメリカに貢がされるが選挙権のない日本」というイメージが生来した。

日本では「議会主義路線」も「左翼小児病的武闘路線」も「国際軍事革命路線」も70年代に行き詰り、それに反比例するかの如く経済はバプルの坂を駆け上り80年代末にはじけてしまった。パストリッチさんが東京で学び始めたのはちょうどバブルがはじける直前の87年8月だった。それが東アジアに視点をおける彼岸の見始めだった。

それから30数年、氏は、東アジアと世界の平和を築くためには、①アメリカが日本に対して行ってきた新植民地主義的行為を反省し、②日本が戦前にアジアに同じことをしていたことを認識・反省し、③アメリカ人として原爆投下を謝罪し、④日米合同委員会を「平和委員会」にし、⑤アメリカ憲法を平和憲法に改正すべきだ、との考えに至った。そのことをアメリカと世界に向けてアピールするために大統領選挙に出る、と決断したという。

まさにドン・キホーテ。

しかし世界は、このようなドン・キホーテがたくさん生まれてくることによってしか変わらないのではないだろうか。

【野口 壽一】

20251117

★ZINDABAD DEMOCRACY(民主主義万歳(ダリ語))46号

RAWAと連帯する会機関紙、2025年11月発行、年会費2000円(詳細情報)

「RAWAと連帯する会」の正式名称は「アフガニスタン女性革命協会(RAWA)と連帯する会」。RAWAとは「Revolutionary Association of Women of Afghanistan」で、アフガニスタンにおける女性の権利擁護、拡張を目指す革命的な団体。1977年にカーブルで結成されている。RAWA自身の説明によれば自らをアフガニスタン初の独立系の女性団体と位置づけ、創設以来、女性の団結の力で、女性の権利を含む社会を構成するあらゆる人々の自由と権利が保障される民主的な社会を築くことを求めて闘い続けてきた。そうした社会の構築には、世俗的な政府の樹立が必要という立場をとっている。RAWAと連帯する会はその活動に日本で連帯する、との立ち位置。RAWAはアフガニスタンだけでなくパキスタンでも活動しているし、RAWAと連帯、ないし支援する組織は日本のみならず欧米でも活動している。

「RAWAと連帯する会」の正式名称は「アフガニスタン女性革命協会(RAWA)と連帯する会」。RAWAとは「Revolutionary Association of Women of Afghanistan」で、アフガニスタンにおける女性の権利擁護、拡張を目指す革命的な団体。1977年にカーブルで結成されている。RAWA自身の説明によれば自らをアフガニスタン初の独立系の女性団体と位置づけ、創設以来、女性の団結の力で、女性の権利を含む社会を構成するあらゆる人々の自由と権利が保障される民主的な社会を築くことを求めて闘い続けてきた。そうした社会の構築には、世俗的な政府の樹立が必要という立場をとっている。RAWAと連帯する会はその活動に日本で連帯する、との立ち位置。RAWAはアフガニスタンだけでなくパキスタンでも活動しているし、RAWAと連帯、ないし支援する組織は日本のみならず欧米でも活動している。

日本のRAWAと連帯する会は2004年に結成され、それ以来RAWAの活動を日本に紹介し、現地の活動(教育実践や生活支援)を続けた来た。(『ウエッブ・アフガン』でも創刊以来その活動を紹介してきた。)今月、RAWA連の機関紙46号が今月発行された。

46号の主な内容は、アフガニスタン東部で今年8月31日に起きた大地震の現地報告とRAWAの支援活動、RAWAが運営しているビビ小学校のサマースクール活動報告、日本各地での活動報告など。

特筆すべきは、地震被災であれ、学校運営であれ、その実情と支援の具体的内容が詳細に報告されている点である。とくに日本の地震被害と異なり、アフガニスタンの場合、国内政府(ターリバーン)の施策が悪いだけでなく、国際支援活動でさえ抑制している現状がある。もっとも厳しい状況に置かれる女性や子供をケアしなければならない女性スタッフの活動が制限されている実情がある。また、教育の現場では、女子の7年生以上の就学を禁止するだけでなく、ターリバーン政府が6年生以下の場合でもその授業内容をこまかく制限し、宗教教育に傾斜させている実態などがレポートされている。それらは、現地の実際の活動と緊密な連携をもっているRAWA連ならではの情報提供である。

さらに、巻頭言では「史上初の女性総理は何をもたらすか」のタイトルで前田朗共同代表が「政策的には最悪の内閣になりかねないので、一日も早く退陣してもらうよう批判の声を強めていかなくてはなりません」と苦言がのべている。

RAWA連は年会費 2000円で機関紙のみならず随時情報を提供してくれる。活動支援の意味でも会員になり、46号を購読する価値がある。

RAWAと連帯する会 室蘭市水元町27-1 室蘭工業大学清末愛砂研究室気付 EMAIL:rawa-jp@hotmail.co.jp 年会費 2000円(1月1日~12月31日)ゆうちょ口座番号:00930-1-76874

【野口 壽一】

20251103

★立看道 2024年 作品集

東大立て看同好会、2025年1月18日初版第2刷発行、頒価1000円(定価)

「タテカン」とか「シンカン」と聞いてすぐイメージが浮かぶのはおそらく70歳以上の超オールド学生ではなかろうか。「シンカン」の方は意外と最近の学生にも通じそうだが。

「タテカン」とか「シンカン」と聞いてすぐイメージが浮かぶのはおそらく70歳以上の超オールド学生ではなかろうか。「シンカン」の方は意外と最近の学生にも通じそうだが。

「タテカン」=「立てカン」は「立て看板」の略。学園紛争=学生運動華やかなりしころ大学キャンパス内にところかまわず立錐して行きかう学生たちの目線を占有していたあのベニヤ張りの宣伝パネルのことである。

最近の大学に行くと、粗野だが存在感を横溢させて周囲を睥睨して立つ昔のタテカンではなく、色彩豊かでしゃれた広告ポスターのようなパネルを目にするかもしれない。しかし今でも現代版立て看を追究する同好会が全国の大学にあるのだという。

「立て看同好会」なるものが全国の大学にあるのだと知ったのは、学生運動の歴史を研究している学生グループの勉強会に誘われたからだ。昔さんざんタテカンやらガリビラをつくって活動していたことを知っている友人が彼らに紹介したからだった。

時代はすっかり変わったと思っていたが、変わらない世界がそこにあるのを知った。もちろん昔のままではなく、ずいぶんと賢くなっている。

タテカンは昔も今もメディアである。その時々の風潮に合わせて表現形式が変わるのはいうまでもない。だが現在は、タテカンを掲出すること自体が闘いになっている。つまり、タテカンを立てる自由が制限されているからだ。

僕らがタテカンを出して、自分らの主張を貼り出したり、サークルに新入生を勧誘したり、イベントの通知をしたりするのは学内における表現の自由の実行だった。少しでも目立ち、広告効果を最大限発揮させるために、工夫するのはおもにキャプションと字体くらいだった。「○○せよ!」とか「来たれ○○へ」とか、政治スローガンそのもの「日帝打倒!」とか「安保粉砕」「沖縄返還」とかを大きくて肉太の文字で書きなぐったものだ。ゲバ文字なるタテカン書体がセクトごとや大学ごとに開発され、流行っていた。

カルチェラタンと称された駿河台あたりに行くと明大、日大、中大などではタテカンがキャンパス狭しと立ち並び、門外にまで進出していた。僕の記憶の中にいまでも残る明大にも立て看同好会がある。しかし明大では立て看を自由に立てられないのだという。その同好会のサイト(note)にはこう書かれている。

「明治大学では許可なく立て看板を学内に設置することができない。立て看板は製作者の主張を表現するための手段として機能する。学内に自由に設置できるようになれば、言論の自由を取り戻すことができるといえる。

・ジェンダー、セクシュアリティ、ルーツ、信条、年齢、障がいや病気の有無などによるあらゆる差別に反対する。内部の差別やハラスメントへも反対し、問題が起こった場合は真摯に向き合う。

・戦争に反対し平和を求める。平和であるには植民地主義を解体することが必要だと考える。

・ノンセクトの団体である。」

僕が誘われたのは東大生が中心になって日大などと共同でおこなっている勉強会だった。そこで紹介されたのがこの「立看道」というパンフレット。東大立て看同好会が制作した「2024年 作品集」である。定価もついていて発行所の連絡所も明記してあるから希望すれば購入も可能だろう(文末に情報を記載)。パンフレットはA4判で本体32ページ、表紙および表紙裏4ページの総計36ページ。厚手のコート紙総カラー刷りの豪華パンフレットだ。昔のわれわれには考えられない高品質。

内容も「作品集」と銘打ってあるだけに写真豊富に現代版立て看のオンパレード。今昔の感大なりだ。大きく変わっているのはその概観で、取り組む学生たちの、タテカンはいかにあるべきかを追究するその真摯な姿勢には変わりがない、と感じた。

「作品集」の記事によれば、他大学での立て看設置の積極的支援も実施しているという。立て看を立てること自体が大学における学生の表現活動の自由、学生自治会活動の自由などの獲得運動になるからだ。国立、私立を問わず、この活動が広がっているという。この記事によると僕の出身校が東京医科歯科大学と合同して東京科学大学となった昨年10月1日の開学の日に同好会が結成されその立て看を掲出したら、その日に撤去されてしまったという。「最速で立て看を弾圧した大学として、将来ギネスブックに載ることだろう」とはお笑いだ。

立て看そのものの掲出権や学生寮の存続をめぐって闘い続けてきた京都大学にも立て看同好会があり全国の活動の目標ともなっている。また、先に紹介した明大立て看同好会のサイトには、同好会会員およびサポーター、イベント参加者に守ってほしい<グラウンドルール>を掲出している。内容は、①差別/ハラスメントをしないこと、②プライバシーの保護、③勧誘行為の禁止など。日本のこれまでの学生運動の宿痾を克服しようとする意欲が感じられる。賢い、と感じるゆえんだ。

立看道 発行元:東大立て看同好会(〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学駒場キャンパス キャンパスプラザB棟B209)EMAIL:realtatekan-group@g.ecc.u-tokyo.ac.jp 頒価:1000円(定価)

【野口 壽一】

20250807

★抵抗川柳句集『戦後八十年 治安維持法百年』

レイバーネット日本川柳班編著出版、2025年7月20日発行、700円

本サイト「読者の声」でおなじみの笑い茸さんが贈ってくれた川柳句集である。

本サイト「読者の声」でおなじみの笑い茸さんが贈ってくれた川柳句集である。

レイバーネット日本川柳班は2009年に「日比谷派遣村」に象徴されるワーキングプアの時代状況を受けて始まり、これまで折々の時代状況にあわせてそれぞれの時期に句集を発行してきた。今回の「抵抗川柳句集」は2020年10月から2025年4月までに句会で選ばれた作品のなかからさらに抜粋して掲載されている。川柳だけでなく、エッセーや替え歌、講談、狂歌なども掲載され、全88ページの小冊子ながら充実したアンソロジーとなっている。

川柳と言えば、戦前の1938年に29歳で獄死した鶴彬の名が浮かぶ。「万歳とあげていった手を大陸へおいて来た」、定型に収まりきれない反戦意識がほとばしる秀句だ。さらに575といえば、渡辺白泉の有名な句「戦争が廊下の奥に立ってゐた」がある。俳句には季語が必須だがそれのない句は無季俳句(俳諧)や川柳と呼ばれる。川柳は、季節でなく、時代背景や生活一般を作品の背景に置く、日本独特、世界最短の芸術である。

本句集の冒頭句(p.14) は「強制が任意任意とやってくる(乱鬼龍)」である。いまのところ、やってくるのはマイナンバーであったりワクチン接種であったり税金などのネット登録であったりだが、キナ臭さを増す世相をバックにこの句を読めば、にじりよってくる戦争の気配を感じざるをえない。今や戦争は廊下の奥にたたずんでいるのでなく、「戦争が玄関ホンを押している」状況だからである。

川柳や無季俳句に反戦や社会批判の作品が多いのには理由がある。「寸鉄人を刺す」という言葉があるように言葉は短刀や銃弾と同じ力を持っている。だから、わがサイトの「NO JAIL」詩人ソマイア・ラミシュは詩集「わたしの血管を貫きめぐる、地政学という狂気」のなかで敵との闘いにおいて「詩を装填せよ、銃のように」(p.30)と呼びかける。まさに反戦句や川柳は弱者に襲い掛かかってくる社会的圧力に抵抗する銃弾や鋭い刃物そのもの、それは風刺の力でもある。

韓国の民主化闘争の時代、かずかずの作品で韓国人だけでなく世界中の人びとを奮い立たせた金芝河は、転生の覚悟を「風刺かさもなくば死だ」と吐露している。「抵抗川柳句集」には、実際の銃弾や刃物のように人の肉体を傷つけたり命を奪ったりはしないが欺瞞やよこしまな心を突き刺したり、仲間の勇気を奮い立たせる風刺の精神がみなぎっている。

風刺の精神は直接襲い掛かってくる敵や社会的圧力に直接的に対峙するだけでなく、たじろいだり被害者意識にとらわれる風潮を自嘲し、そこから逆に巻き返していく力ももっている。「聖戦を呪うアジアの二千万(奥徒)」「あっそうと加害の歴史をスルーする(為子)」(p.17)、「銃口にひるまぬ民の底力(夜市)」(p.23)、「わからぬか敵基地叩けば倍返し(祐民)」(p.25)、等々。

寸鉄の力をもつ言葉だが、「世界に誇る日本の文化」と日本だけの視点で支配イデオロギーとたたかっても勝ち目はない。次には、「海こえて世界の仲間、手をつなぎ(鶴彬)」という作品集が編まれることを期待する。

「抵抗川柳句集」連絡先:

電話:03-3530-8588 FAX:03-3530-8578

メール:labor-staff@labornetjp.org

HP: http://www.labornetjp.org

【野口 壽一】

20250713

★すべてが型破り!オドロキの記念本

『明日へ続く道 学校法人 千葉明徳学園 創立100周年記念誌』学校法人千葉明徳学園編、総合法令出版

学校の創立xx周年を祝う本と言えば、大判でモノクロ写真満載で、学校の近隣の本屋に平積みされる(だけの)、写真年鑑のような有りがたい豪華本、というのがモノの相場ではなかろうか。そのつもりで「市販もされます」という触れ込みのこの本をアマゾンに発注。やがて手にすると、つくづくたまげた。

どアタマから漫画なのだ。若者に媚びる魂胆が見え見え、と冷静に読み始めた。作者はビッグ錠。ヤングな世代には「それ誰?」かも知れぬが・・・続けよう。このベテラン漫画家の登場人物の迫力描写は相変わらずすごい。慶応生まれの学園の創設者も、彼を助けた明治政府の高官も、2代目の理事長(創設者の息子)も、孫たる現学園理事長も、容赦なく俗物的に「がはは」または「むふふ」と笑う姿で表現され印象的だ。

「何ら美化しない」という編集方針の表明だろう。この26ページ読み切り、巻頭カラー‼ おもしろ学園歴史譚に始まる本書の中身だが:

・創設者の福中儀之助翁は農家出身

・小学校教員→満州に1年→地方官吏など色々やった

・語録「(交渉)相手が怒ったら『しめた!』と思え」

・50歳にして女子校の建学を決意、「このときから私の本当の人生が始まった」

・教育勅語を愛したが、教育の方法内容は教師個人の「信念による」と考え、「画一的なものに抑えられる」のを心配

・わずか80年前、3年生は学業を離れ、軍需工場で働かされた

・戦後の教育界の大混乱には、明治の改変と比べ「微温にして慌てるに及ばず」

・早くも32年前に短大入学の学力試験を廃止

・短大のワンゲル部で現理事長と山に遊んだ学生は保育士となり世界に羽ばたいた

このように千葉明徳学園の1世紀はすごいドラマなんだねえ、と読み進む。すると最後の章で、冒頭の漫画以上にぶっとぶ読書体験が待っていた。なんと66ページにも及ぶSF小説がそこに刷り込まれているのだ。話は読んでのお楽しみ(スポイラー禁止)だが、これを読んでこの本の編集方針がよくわかった。

めでたい100年本! だがその目的は「関係者の目の黒いうちに過去をまとめておこう」だけではなかった。さらに未来を、なんとこれから100年先までを見据えた学園としての「宣言」なのだ。これまで100年来たということは、これから100年行くという自信に繋がる。個人だと寿命が尽きるが、学園の寿命はつきない。

そう言えば、寄稿した卒業生の中に「50年後には私が理事長になる」という頼もしい若者もいたなあ。本書が過去と今と未来を明るく繋ぐ一灯であることは間違いがない。

****

いったい、かかる本を学園関係者以外で誰が手にするだろうか? この「ウエッブ・アフガン」サイトの読者の皆さんには、この千葉明徳学園があればこそのイーグルアフガン明徳カレッジ(EAMC)であることを蛇足ながら申し添えておく。その意味では儀之助翁がいなければ我らが日本語学校もなかった。足を向けては寝られない。

またありがたいことに、本書第3部(これからの100年)の扉では福中理事長の取り組み「センス・オブ・ワンダー」などと並んで「アフガニスタン女性のための日本語学校」としてEAMCが一言触れられ、本文では5ページにもわたり詳しく紹介されている。その内容については日本語学校のページで、許可を得て採録しているので、ぜひこちらも読んでもらいたい。学園の国際化に一役買える・・・さすれば、我らがEAMCにとってこの上もない学園への恩返しとなるだろう。

もちろん、漫画好き、SF好き、歴史好き、教育好き、さらには朝ドラ戦前戦中ばなし好きの好事家の皆さんに、ぜひご一読いただきたい型破りの100年本である。

【金子 明】

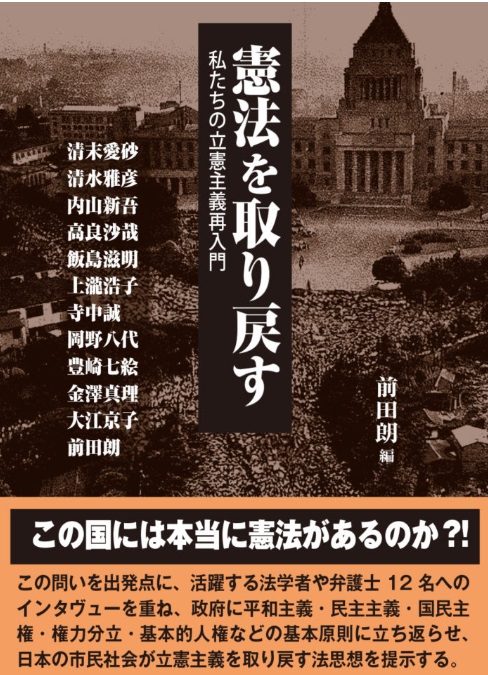

20250706

出版とは本を出して知的好奇心に満ちた読者に情報を提供し、得た情報から利益を得る(と思う)読者は金を払い、書いた人も出した人も(たぶん寝っ転がって)情報を得た人も幸せになるという大岡越前かおまけのウィンウィンウィンの関係を構築できる知的産業である。

土用の丑の日のウナギよろしく、とある日付によく読みたくなる一定ジャンルの本がある。その典型が5月3日と憲法関連本ではなかろうか。というわけで、この本もそのGW中のビッグデーを狙って今年の4月後半に世に出た、と奥付に書かれている。ビジネスだから売れを狙うのはしごく真っ当。

ちなみに石破茂というどこかで聞いたことのある著者がしたためた似たようなタイトル(あたまに「日本を取り戻す」の枕詞つきだが)の本もあって紛らわしい。ただしこちらは古いし(12年前初版)、読む前からお里が知れそうなプロパガンダなので、この書評に目を通すような皆さんにおいては、混乱の心配はなかろう。

と、余計な前置きが長くなったが、本書は気合いの入った憲法本である。なんたって出版社があの「愛のコリーダ」の三一(さんいち)書房だ。憲法学者に聞き取りしたアンソロジー(どうやら専門雑誌に掲載)なのだが、インタビュイーのひとりに「痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者」もいて、なにやらシンジローばりのセクシーさだ。さあ皆さん、前のめりになったかな。

とはいえ、いずれも名だたる憲法学者(10人ほど)の声。どうも「判例」やら当たり前だがいろんな「条文」やらが出てきて固い。好奇心旺盛でダボハゼもどきの野次馬たる皆さんもそこは我慢して読まねば・・・の世界である。「数学本に数式を一つ入れる度に売り上げが一割減る」とはよく言ったものだ。

書評子もそこは我慢の子であった。表紙のデモ写真にも我慢した。すると著者(たち)の世に問わんとするポイントがおぼろげにして我田引水的に見えてきた。一部の著者はアフガニスタンの女性解放運動にじゃっかん絡んでおり(だから書評子も本書を手にした)、かの国のことを「憲法のない国」と称している。

まあ、アフガン憲法は法律的には「ないわけではない。」暇な人は調べて欲しいが、「かつてあり、いまも残るが、機能していない」と言いたいのだろう。そんな国に、特にミサイルが飛び交い、地雷を踏んづけそうな場所に行くと翻って「日本の憲法について考えよう」となるよね、たぶん。

ここで語られるのは、先の石破某が好む「平和」ぶぶんのみならず、人権とか(書評子が人権が認められないと哀れむ)天皇とか、沖縄とか、ヘイトとか、女と男に関する憲法論である。固さを我慢しつつ読み進むと、何かが見えてくる。人気のショーへーにはない、スルメ野球。

個々の発見は、その課程も含めて読者の皆さんのいちばんの「読む動機」だろうから、無粋にここで開陳はしない。とにかく下手なミステリーよりもはるかに面白いの「ダガー!」とひとことかましておこう。そうした上で一言居士風パンチライン:「憲法のない国」とは実はニッポンなのでした。

【金子 明】

20250624

★イスラエル軍元兵士が語る非戦論

ダニー・ネフセタイ著、長尾

一般イスラエル人のパレスチナをめぐる現状を知るために

久しぶりに図書館に足を運びました。

普段は読みたい本をオンラインで予約の上、図書館ではその本を受

『イスラエル軍元兵士が語る非戦論』ダニー・ネフセタイ著

国際緊急人道支援に従事し、エルサレムにも5年程駐在して201

けれど、パレスチナへの出入口であるイスラエルのベングリオン空

日本政府の治安対策としての厳しい行動制限下、毎月数日ずつエル

たった数日で気が滅入ってしまう環境で、域外に出ることも出来な

一般のユダヤ人との接点が皆無で、こんな状況に追いやられている

ある意味国に洗脳されているのではと感じてはいましたが、本書を

イスラエルでは徴兵制があり、男女ともに18歳以上の数年を兵役

数年後に除隊して日本を訪れ、日本人と結婚して、イスラエルがパ

それ程に政府が築いた教育、社会システム、社会風潮が市民の心に

パレスチナ人がいつテロを起こすか分からずいつもおびえ、相手が

この思考回路を著者は徐々に疑い始め、武器に頼るときりがないの

復讐は復讐をよび、「抑止力」にはなり得ない。必要なのは話合い

イスラエル人としてイスラエルで生まれ育ち、軍隊に属し兵役を

しかし、紛争地での緊急人道支援業務に携わった者として、残念な

著者の武器に頼らない非戦論は理想ではあるけれど、それが本当に

私には「こちらが外国を信頼し、『丸腰』でいるのに乗じて侵略し

私を含め著者の主張を理想論と呼ぶ人に対し、理想と認めるなら理

不可能と思える理想像も意志と努力により達成できると信じたい! 私も理想論と思いつつ愚直に努力する人でありたくてこの文章を書

7月にネフセタイ氏の講演に参加予定です。講演後に討論会も予定

【野窓パルワナ】

お知らせ 7月6日(日)に大阪市阿倍野区の阿倍野市民学習センターでダニー・ネフセタイさんの講演があります。詳細はここをクリック。

お知らせ 2 7月6日の講演会に参加した野窓さんの感想が投稿されました。詳細はここをクリック。

20250511

★日本 宗教卒業国 文化論

深堀 裕賢(つむぎ書房、2023年6月20日初版発行)

一瞬、「えっ」と思わせる変わったタイトルの本書の著者は在ムンバイ日本国総領事を勤めた外交官。1983年に外務省入省後、ムンバイを含むメルボルン、ヤンゴン、ロンドン、バンコク、ワシントンDC、ハノイ、ニューデリー、アトランタの7カ国9都市で海外生活24年、本省ではASEAN専門官、アジア地域協力室長、外交史料館長などを歴任。その間国内転勤や出向も含めて勤務先は13カ所、引っ越しは17回。出張などで訪れた外国は33カ国約140都市に上り、交流を重ねてきた人々の国籍は100カ国を軽く超えるという。

加えて、仕事をしながら3つの外国の大学(チュラロンコン大学(タイ)、メリーランド大学(米国)、ベトナム国家大学)で勤務時間外に学び、入省前の早稲田大学と外務研修留学した豪州メルボルン大学を加えると日本、オーストラリア、タイ、アメリカ、ベトナムの計5大学に14年間在籍し、最終的に環境経済学で博士号を取得している。

ここで、著者の経歴をながながと紹介したのは、経歴の豊富さを強調するこけおどしのためではなく、著者の論考が、各種各国の宗教と実生活のフィールドワークと宗教原典を読み込むアームチェアワークの生涯をかけた総合的思惟の総括であるとお伝えしたいがためである。本書はよくある宗教比較解説本ではない。

著者は主な宗教であるユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教、ヒンズー教、神道などの諸聖典にとどまらず種々の亜宗教の聖典まで目を通し、考察している。その数は数百冊にのぼる。もちろん、宗教を理解するために必要な、先行ないし併行する諸哲学、つまり唯心論、唯物論、ハイデガー、スピノザ、カント、キルケゴール、ヘーゲルなどの著作をも思惟のベースとしたうえで全体の考察がなされている。

付言すると、そしてこれが本書の第1の特徴であり重要な現代的意味を持っていると私が確信した点なのだが、イスラム教に関する考察に特に力が込められていることだ。

たとえば、本書の主テーマである「日本宗教卒業国=宗教成熟国」を論証するための前提となる第1部(序文と目次を除いた全357ページのうち203ページ(57%) )では各宗教の特徴と問題点が次のような構成で語られる。

・哲学/科学について:14ページ

・ユダヤ教について:13ページ

・キリスト教について:12ページ

・仏教について:21ページ

・諸宗教について:10ページ

・日本について:29ページ

・現代社会と宗教についての考察ほか:26ページ

ところが、ダントツのページ数を費やして語られるのがイスラム教なのだ。そのページ数はなんと62ページ。

イスラム教が特別のスペースを割いて取り上げられた理由はさまざまだが、私がもっとも賛同した点はふたつ、①戒律の面で日本と対照的、②現代社会におけるイスラム教の影響、である。

一般に日本人は、誕生と七五三は神社、結婚は教会、死ぬときはお寺とお墓、と信条としての宗教や戒律に、無縁ないし無頓着な国民だと思われている。にもかかわらず著者は、そのような日本が宗教成熟国にほかならないと断定する。著者は「大勢の宗教的外国人と長年にわたりともに生活して会話してきた体験があるからだ」と自身の確信を述べている。たしかに、イスラム教における戒律(六信五行)の厳格な実施からみれば日本人は無宗教とさえみえる。また、日本(極東アジア)ではイスラム教の影響が少ないが、これから増えていくことは確実であり、イスラム教に対して免疫をもっていない日本人にとって、さらには無自覚な移民政策をとっている日本社会にとって、将来大きな問題を惹起するであろうと予測される。イスラム教とならぶ世界最大規模の宗教であるキリスト教については、日本人は鎖国時代のキリシタン禁制の歴史から開国してからの150年の受容の歴史をもち、また、キリスト教の側も異教に対する対応の仕方を学んでいる。イスラム教も本来は異教との共存を可能とし、世俗化も可能な宗教なのだが、植民地主義・資本主義・帝国主義に反対するイスラム復興主義の勃興によって現代社会に亀裂が生じてきている。そのような現実への著者の危機感が、ページ数の多さに現れており、私が共鳴する所以でもある。

現代世界の宗教状況を上記のように把握したうえで著者は、日本は、宗教が宗教たるゆえんである戒律とくに「律」からの自由を獲得した「宗教卒業国」である、と結論付ける、そして本書の主テーマである「日本宗教卒業国=宗教成熟国」論と「日本被害者性文化論」に言及する。この「被害者性文化論」とは日本の文化状況を分析して得られた知見ではなく、ヨーロッパ近現代の歴史と社会を分析して得られた社会学的概念である。この学説はキャンベル&マニングの研究によるもので、それによれば近代欧米民主国家における道徳文化は19世紀までは『名誉文化』であり、20世紀にはそれが『威厳文化』に代わり、さらに20世紀末ごろから新たなパラダイムシフトが起きて『被害者性文化』になったと主張されている。

この『被害者性文化』視点は非常に興味深い。著者は本書では触れていないが、この視点はトランプ現象を理解するうえで極めて示唆的である。つまり、「この文化においては(中略)被害にあったことを強調する傾向があるだけでなく、周囲からの同情と支持を得るために偽りの被害報告」(P.226)が行われるとする。そして『被害者性文化』の基本コンセプトである弱きを助ける延長線上が「『強きをくじく』であり、『被害者性文化』の下では単に社会的強者であるというだけで厳しい視線が向けられることを、キャンベル&マニングは示唆している」(P.228)と指摘されている。この指摘をうけてトランプ大統領の言説や振る舞いをみると、まったくそのとおり!と言わざるを得ない。グローバリズムでもっとも強大な富を得つづけてきたアメリカであるのに、一部の労働者や零落する中流白人の被害者意識を煽り、それに依拠し、ディープステートやエリートや移民や諸外国を悪者にして敵対し、自分こそが被害者だと叫び、敵対者をつるし上げて票をかすめとるペテン。それが成立するのは、まさにアメリカの『被害者性文化』そのものといえるのではないか。

『被害者性文化』が支配的になっている欧米は上位支配文化としてキリスト教がある。しかし宗教卒業国である日本にはそのような上位支配文化がない。日本の未来社会はどのような方向に進むのか。それこそが現代日本の大問題である。この問題を考察し、提言が行われるのが第三部である。著者は、混迷を深める現代社会にあって世界に貢献できる潜在力が日本にはある、と断言する。それが本書の考察を通して著者が言いたいことだ。読者はその提言に対して真摯に対応する必要があるだろう。

【野口壽一】

20250315

★王様になりたいトランプ、アメリカ大統領の「ロシア化」とは? 阻止する方法は? (ウィリアム・パートレット:豪メルボルン大学公法学准教授)

2024年の大統領選挙で「圧勝」したと誇るトランプ大統領。たしかに選挙人数や上下両院を共和党が押さえた「トリプルレッド」の出現という意味では、「大勝」かもしれないし、マスコミや評論家でさえ枕詞でそう述べるものさえいる。

しかしトランプ勝利の実態は、民主党のずっこけであり、トランプ候補の総得票数は前回と大差ない(2020年7420万票、2024年7480万票)。

ところが、表面的な勝利を掲げ、勝ち誇ったトランプ大統領は、就任早々大統領令を洪水のごとく発出し、批判者やマスコミを混乱させ、自分の意思を通そうとしている。(スティーブ・バノンの「Flood the zone」作戦)

押し通そうとするそれらの政策のなかには妥当なものもあるのだろうが、トンデモ蛮行があまりにも多い。

とくに外交では、グリーンランドやカナダを併合したり、パナマを領有したり、ガザ住民を追い出してリゾート地にするとか。同盟関係でも欧州を疎遠にしたり、右派を支援する内政干渉をしたり、侵略したロシアを責めず一方的にウクライナに停戦を強要したり、世界経済を混乱に陥れる高関税攻撃をかける。国連や国際法、国際外交慣例の軽視、WHOや温暖化対策協議からの脱退、国連の軽視。これまで世界が培ってきた平和や人類進歩の努力をことごとく転覆させようとしている。

国内政治でもDEIやLGBTなどの多様性と平等を目指す政策を破壊し、性や人種の差別を助長し、麻薬や犯罪取り締まりを口実に移民の強制排斥を実施し、キリスト教偏重を表明したりしている。とてもここでは書ききれないほどの蛮行の数々だ。

世界一の武力を持つ国の、王を自認する権力者のそのような在り様を前に、ただひたすら恐れたり嘆いたりしているだけでは、事態をますます悪くするだけである。

世界人民は知恵を結集し、総力をあげて、現代の王をめざす無恥・無知蒙昧な男の横暴を許してはならない。アメリカの外と内、とくに「内」の闘いが重要だ。国内でどう戦うか、それを一点に絞って提言しているのがこのエッセーである。

論者のウィリアム・パートレット(豪メルボルン大学公法学准教授)は、次のように述べる。

・アメリカに国王が誕生するのを阻止するいちばんの方法は、トランプが大統領権限をどのように変えようとしているかを理解して手を打つことだ。

・トランプは選挙で選ばれた「王」だ。先例はロシアのプーチン」。

・裁判所では「王」の暴走は止められない。

・政治にできる抵抗は、議会や行政機関での抵抗。

・アメリカの民主主義を守るには、今は法律に頼るだけでなく、政治的な抵抗も実行に移すべき時だ。

論者の言う「政治的な抵抗」の重要な柱は、アメリカ国内と世界とで連帯して闘う人民大衆の日常的な大衆運動にほかならない。

【野口壽一】

20241214

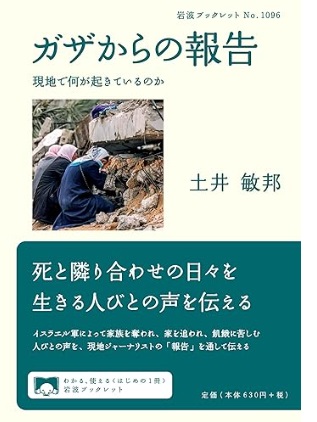

★ガザからの報告──現地で何が起きているのか (岩波ブックレット 1096)

土井敏邦著(岩波書店、2024年7月9日初版発行)

ガザの惨状にはとりわけ心を痛めている。

ガザ保健省によると2024年12月10日現在、ガザ地区の死者数4万4786人、負傷者10万6188人。ガザ地区の人口約210万中190万人、なんと90%の市民が避難を強いられている。避難といっても東京23区の6割程度のあの小さな範囲に逃げ場なんてない。北から南へ、そして中部へ。何度逃げれば助かるのか。でも安全な場所なんてない。

この異常な状況、死傷者数だけでも衝撃的で心を痛める理由になるけれど、2014年の紛争の被災者支援のためエルサレムに駐在し毎月ガザを訪れていた身には、同僚や支援事業で関わった多くの人々の安否が心配で気が気ではない。連絡をしたいけれど貴重なインターネット接続や携帯の電池を私への個人的な連絡に使って欲しくなくてぐっと我慢している。大体において彼らの方でもそんな余裕は全くないだろう。日々生き残ることで精一杯のはず。。。

それより何より、彼らは無事なのだろうか。生きながらえているのだろうか。。。

頻繁にガザを訪れていたので、耳慣れた地名がニュースに出てくるとドキッとする。何度も激しい空爆を受けていたり、壊滅状態と化していたり、イスラエルにより制圧されてしまったり。

信じられない。訪れたことのある町が、ビルが、学校が、今は破壊されてしまっているなんて。

でも、ニュースの画面に映し出される町の様子、血にまみれ担架で病院に運ばれる人、泣き叫ぶ人々の様子を目にしても、不思議なことに実感が湧かない。

それは個々のパレスチナ人の「声」が「心」がみえていないからなのだと、『ガザからの報告』を読んではっきり分かった。ニュース上の数字や情報、そこに感情はない。

『ガザからの報告』には、ジャーナリストMを通じた何人ものガザ市民の叫びがある、悲しみがある、憤りがある、絶望がある。個々の過酷なストーリーがある。

例えば、M自身。

彼の家がどのように空爆を受けたのか。家族がどのように逃げ惑っているのか、寒く冷たい冬をどのように過ごしたのか。何を感じているのか。具体性をもって迫ってくる。その状況を想像すると。。。、いや想像なんてできない。そんな状況は自分には到底耐えられない。想像を絶する。

でも、そんな様子を少しでも頭に思い浮かべてみようと試みる。寒すぎる。お腹がすきすぎて何も考えられないしイラつく。なんてみじめなんだろう。なんて腹立たしいんだろう。。。人々の気持ちが胸を揺さぶる。絶望感。虚無感。イスラエルに対する怒り、ハマスに対する怒り。

いかにこの状況が非人間的なのか、人々の精神を破壊するのかが心に迫る。

辛いけれど、悲惨だけれど、これが実際にガザで起こっている現実で、それに巻き込まれた市民の悲痛な叫びなのだ。

著者が断っているように、この現地からの報告は、ジャーナリストではあってもMという一人のガザ住民の片寄った見方という批判があるかもしれない。けれど、ほとんど届いてこない「あのガザの惨状の中で必死に生き抜いている一人の住人の“生の声”」を本書を通じて「聞く」ことは大変意味があると私も強く思う。

そして、戦争の悲惨さ、人間の心を破壊する無残さを思い知らされる。

私はガザで買ったガザの連帯の象徴である白地に黒の刺繍のカフィヤ(スカーフ)をショール代わりに使っている。そして機会のあるごとに、これはガザで買ったんだと周りに告げている。一人でも多くの日本人がガザに想いを馳せて欲しいと思うから。近くに感じて欲しいと願うから。各自ができる範囲で出来ることをして欲しいと望むから。

今後はその際に、ガザの人々の生の声を知る必読書として『ガザからの報告』も併せて紹介したい。一日も早く停戦が実現し、紹介する必要がなくなる日が一刻も早く来ることを切に祈りつつ。

【野窓パルワナ】

20240921

★ 詩集 九条川 1943~2020

髙橋嬉文著(土曜美術社出版販売、2020年11月30日初版発行)

著者の髙橋嬉文さんの生まれは1938年(昭和13年)。日本敗戦の1945年を国民学校1年生、6歳で迎えた。だから戦中派だ。だが戦争の悲惨さは「長じて分かってきたことで、私の体験ではありません」と本書「序」で述べている。とはいえ、幼児から子供に育つ過程で戦争の空気を吸って育っている。

著者の髙橋嬉文さんの生まれは1938年(昭和13年)。日本敗戦の1945年を国民学校1年生、6歳で迎えた。だから戦中派だ。だが戦争の悲惨さは「長じて分かってきたことで、私の体験ではありません」と本書「序」で述べている。とはいえ、幼児から子供に育つ過程で戦争の空気を吸って育っている。

私は髙橋さんより10年後に生まれた戦後派ベビーブーマー。空襲で焼けつくされた鹿児島市で育ったから小学生のころまでは防空壕や飛行場の近くにはトーチカの残骸がまだあった。中学で英語を習うようになったら第七艦隊の寄港の機を捉えて米兵との会話チャンスをうかがいに行ったりした。

同時代の戦争の記憶は高校生の頃テレビを通じてやってくるベトナム戦争のニュースだった。

大学生になって「ベトナム戦争反対」や「沖縄返せ」「安保粉砕」などと叫びながら戦争の記録映画や文学や政治論文などに没頭した。戦争の知識は皮膚からでなくもっぱら目からだけだった。

そのころ、戦争は悲惨でつらい経験だが、戦争には正義の戦争と不正義の戦争があって、戦争を無くすには正義の戦争で勝たなければならない、と思っていた。そして、ベトナム戦争に勝った。ベトナムに平和が来た。

そのころには、戦争の原因は経済であり、富の争奪であり、少数者が多数者と富を支配するシステムが戦争の本当の原因であると知るようになった。資本主義と帝国主義が戦争の本当の原因であり、それを無くさない限り本当の平和な世界は築けない、と思っていた。現存する社会主義は国家主義と官僚主義に犯され本質を見失っている。しかし人民民主民族解放の世界的な第2革命で既存社会主義も改造できるのだと思っていた。

そんな時にアフガニスタンで革命がおきた。世界は共産革命と言ったが実質は民族民主主義段階の革命だった。革命と反革命の衝突が発生し外部からの干渉も始まった。アフガンの革命派はソ連に支援を求めた。ソ連は武力支援を実行した。

世界は大騒ぎになった。いまのウクライナへのロシア侵攻の時と同じだ。世界はソ連を激しく批判した。マスコミや与党だけでなく、労働者階級や農民の味方であるはずの共産党までもソ連を糾弾した。日本でソ連を支援する勢力はほとんどなかった。いたとしても一握りのごく少数者だけだった。

現地からの情報はまったく途絶えた。西側からはアフガニスタンの国内をその目で見、体験し、伝えるジャーナリズム、ジャーナリストは皆無だった。偶然の機会に駐日アフガニスタン大使と知り合い、日本から初めてのジャーナリストビザをもらいアフガニスタン国内を40日間取材することができた。

革命政権がやろうとしていることを自分の目で見、知った。確かに、それは、アジアでは中国やベトナムがやってきた民族解放と人民とくには農民解放の革命だった。すくなくともかれらの願望では。

だが所有権の争い、死ぬか生きるかの利害の対立を話し合いで解決できるものではない。国内の、農民階級と地主・水主、部族支配者たちとの戦争になった。ソ連やアメリカ、パキスタン、アラブ諸国を巻き込んだ、革命と反革命の戦争は年々激しくなった。革命といっても遅れた社会での実質的には知識階級が指導するクーデターに近いものだった。戦争は、双方が最先端の科学技術を駆使した戦闘と中世的な野蛮な人殺しとが混ざり合う、口舌に尽くしがたい悲惨なものとなった。戦争は10年も20年も、最後にはアメリカも参入し40年以上続くことになった。

ソ連がアフガニスタンに侵攻していた時代に10回、アフガニスタンを訪れた。その都度、アフガニスタン内戦は激しくなり、当初の崇高な革命の目標など夢のまた夢、ただただ血なまぐさい殺し合いだけになっていった。闘っている双方とも何が正義で何が不正義なのかわからなくなっていた。決着がつくまでの戦争の過程はただ殺し合いにしか過ぎない。戦争には正義も不正義もない、「ひたすら悪」なのだと実感した。

髙橋さんの「九条川」に収められた作品群、思想は、単純な戦争反対、軍隊否定ではない。この詩集に込められ表現された含意は戦争行為がどんなに愚劣で、非人間的で、野蛮で、悲惨なものであるか、そしてそれを、九条川に流れるものが、そしてそれを守る九条堤防が、愚劣な戦争に命を捧げた310万人の魂が、戦後75年の日本を戦争から守ったのだ、という事実を切々と詩情ゆたかに訴えてくるのである。

髙橋さんの訴えは、自衛隊員にも届くはずである。九条が守っているのは日本人が国際紛争を解決するために戦争をすることを禁じているのだからである。九条があるかぎり、日本人はもちろん自衛隊員も外国に行って人殺しをできないし、してはいけないのである。この法律の思想を世界中に広げればいつかは戦争はなくなり、自衛隊は自然災害から国土と人民を守る防衛活動に専念することができるのだ。

髙橋さんの詩の数々は、日本が犯してきた過ちを過ちとして認めそのうえに立って現実的に可能な平和な未来を見通す深い思索に裏打ちされている。高橋さんは、詩を書くだけではいけない、と悟り、言行一致の行動として9条Tシャツをつくり、その普及活動に取り組んでいる。

同書はアマゾンで購入できる。1650円。アマゾンサイトへはココをクリック。

高橋さんのやっている「Tシャツで平和運動」の詳細ページはココをクリック。

【野口壽一】

20240913

★ 最新号の特集は〈「広島・長崎・沖縄」の悲劇を世界に語り継ぐ〉

季刊文芸誌「コールサック 119号」(コールサック社刊)(2024年9月日発行)

コールサック社は、今から約40年前の1987年12月、石炭屋の息子を自称する鈴木比佐雄氏が設立された。詩誌「COAL SACK(石炭袋)」を鈴木氏が個人で出版するためだったという。

コールサック社は、今から約40年前の1987年12月、石炭屋の息子を自称する鈴木比佐雄氏が設立された。詩誌「COAL SACK(石炭袋)」を鈴木氏が個人で出版するためだったという。

『ウエッブ・アフガン』との出会いは、昨年の、アフガニスタンにおける詩作や芸術への弾圧に詩によって抗議する国際アンソロジー『詩の檻はない』の日本語版出版が機縁だった。それいらい、『詩の檻はない』に参加した詩人や関心をもつ人びととのつながりができ、今後の連携が期待される詩文芸の運動体である。

同社は季節ごとに文芸誌『コールサック』を発行している。今年9月で119号を数える。

抒情詩が圧倒的な日本の詩歌界にあって、同社は40年の間に、ヒロシマ・ナガサキの原爆、平和運動、原発問題、東日本大震災、韓国問題、沖縄問題、国際問題等々をテーマとする社会性にあふれた詩歌の収集、出版を手掛けている稀有な出版社である。

「コールサック、石炭袋って、どんな袋ですか──と怪訝な顔で聞かれることがあ」ると社長の鈴木氏は言う。

そして、「人が社会や時代のただなかで精神的な危機に遭遇した時、生きる意味が揺らいで感動を喪失し存在への驚きを忘却し、虚しさに陥った時、詩や文学、芸術活動は」「もう一度生き直そうとする根源的な力を深い場所から気づかせてくれるもの」だ、と。

「政治や経済の表層では掬うことができない、もっと人の深層に迫る根源的な何かが、詩などの芸術活動の中には宿ってい」るとも言っている。

同時に、構造不況業種と言われる出版についても情熱をこめて語る。

紙の出版にたいして「電子書籍が未来の出版の在り方のように語る人たちも多くいました。しかし私はそのような無意識に電気メディアに依存する人たちは、紙の本のシンプルな根源的な価値に気付いていないと考えていました。」

もともと紙の出版から出発し、いまはウエッブ・マガジンに注力している書評子としては心に刺さる言葉である。

鈴木氏は、コールサック社の理念を次のようにまとめる。

「書籍とは本来的に立体であり、詩人・作家・研究者たち、企画・編集・装丁の出版社、印刷・製本会社、用紙会社などの総合芸術だと考えて、そのような本作りを実践してきました。本の魅力は著者や出版社の美意識や芸術精神や批評精神である『美しいもの』や『根源的なもの』を求める心が生み出すものです。そんな美意識や芸術精神や批評精神と読者が対話をするのが書物という精神の立体物なのだと思われます。そのような総合芸術としての書物を詩人・作家・研究者たちとコールサック社はこれからも多くの皆様に届けていきたいと願っております。そして皆様には、夜には最低限の電力を使用し、昼であれば自然光の下で、コールサック社の良書を心いくまで読んで頂ければと願っております。」

コールサックとはもともとは宮沢賢治の作品に出てくる「石炭袋」のことだというが、その袋に詰まっているものは無限のエネルギーと熱、つまり情熱なのだろう。

今後の、世界中の「NO JAIL 詩人」たちとの協働が期待される。

なお、同社はメールマガジンを発行している。最新号(2024年9月6日配信)をpdf化した。ここをクリックして読める。また写真をクリックすればアマゾンサイトにジャンプできる。ホームページは、https://www.coal-sack.com/

【野口壽一】

20240731

★ 低レベルな歴史論争に一石を投じる

「坂の上の雲」に見る人物のその後 彼らはどこで間違えたか(青木 亮著)(Kindle版 2024年6月7日発行)

本書は、2024年6月7日づけのKindle版である。本サイト「森羅万象」に掲載された「『坂の上の雲』ではわからない明治の群像」(2009年12月8日版)の更改版である。

本書は、2024年6月7日づけのKindle版である。本サイト「森羅万象」に掲載された「『坂の上の雲』ではわからない明治の群像」(2009年12月8日版)の更改版である。

前作後の明治維新期の諸言説への批評が書き足されているが、出版のモチーフは変わっていない。

著者は、新版発行の目的をつぎのように書いている。

「サヨク、ウヨクの低レベルな歴史論争に一石を投じたく筆を取った。日本の学校教育では近現代史をまともに教えていないので、歳を取って歴史を学び始めた人々がいかがわしい陰謀論に容易に魅せられるのは憂慮すべき傾向だと考えるものである。」

「坂の上の雲」はいうまでもなく司馬遼太郎の代表作の小説のひとつである。小説は読者をだますと同時に著者をもだますフィクションである。しかし多くの読者はそれが「ウソ」の塊だとは思わず、史実だと思ってしまう。史実のうえに構築された「虚構の芸術」が小説なのに、である。

青木はそのことを次のように書く。

「司馬は『韃靼疾風録』を最後に小説という形式から離れる。私はその理由は『見てきたようなウソ』を書き、自分と読者を欺くことに飽いたからだと思っている。それからは『街道を行く』、『この国のかたち』等歴史紀行文や史論に専念する。そこでは小説と違ってまじめに(自分に誠実に)史実と向かい合っている。『翔ぶが如く』も小説よりノンフィクションに近くて史料的価値がある。司馬作品中長く残るのはこれらのノンフィクションだろう。」

さらに、本書の内容が次のように確定される。

「司馬の日露戦争観は揺れている。一方では『日露戦争までの日本の進路はよかった』と書きながら他方では『日露戦争は戦うべからざる戦争であった』と書いている(『坂の上の雲』文庫本後書き)。一方では『日露戦争は自衛戦争であった。もしあの戦争に敗れていたら私達は今頃ロシア語を話していただろう』と書きながら、他方では『狭小な国土に五千万もの人口をかかえて人口稠密で資源が乏しくめぼしい産業といえば農業しかなかった日本にロシアは興味をもたなかった』と書いている。 今となっては、日露戦争を理解するには『坂の上の雲』では不十分。詳細は以下各人物の項で述べる。」

そして時代を代表する13人の実相が分析叙述される。

叙述は人名事典のような無味乾燥な史実の羅列でなく、他者の批評に対する批評を織り交ぜながら著者の明治維新観、日本近代史観が語られる。一挙に引き込まれる内容である。

なぜ引き込まれるかというと、評者(野口)の「政治的めざめ」の時期を思い起こすからである。その時期とは1960年代末から70年反安保闘争に向かう時期であった。

敗戦を生き延びた日本エスタブリッシュメントは手のひらをひっくり返すように戦勝者であるアメリカにひれ伏し、朝鮮戦争を特需で乗り切り、60年には安保条約を成立させ、日米体制を強固なものとし、90年のバブル崩壊までつづいた高度経済成長をひた走っていた時期だった。

明治維新後、日本は、台湾出兵、日清、日露、韓国併合、大陸進出と戦争をつづけ、世界を相手にした太平洋戦争において破滅的な敗戦を迎えた。敗戦は社会や政治を抜本的に改革する絶好の革命チャンスでもあった。その混乱期、日本の行く末をめぐって左翼陣営では激論が交わされた。

戦前の体制は明治維新からはじまった。新しい時代の基礎をつくる五カ条のご誓文、大日本帝国憲法、それによって規定され天皇制をどうみるか。現人神とは絶対君主かそれとも国家運営の支配機関なのか。日本社会・経済・政府をどう規定するか。日本資本主義論争。革命の戦略戦術を決定するためには絶対に避けて通れない課題であった。

GHQは厳しい言論封殺を敷いたが治安維持法のようではなかった。来るべき革命の性格をめぐって、アメリカ支配をどう見るのか、日本社会をどう規定するのか。連合国軍アメリカは解放軍か否か、日本革命は社会主義革命か、民主主義革命か(32テーゼの延長)、暴力革命か、非暴力革命か。60年反安保闘争を敗北として総括するグループはスコラ論議の末非現実的な極端路線に落ち込んで自滅する。

このような悲惨な状況に日本が落ち込んだのは、青木の言う「サヨク、ウヨクの低レベルな歴史論争」、フィクションと史実を混同する歴史意識の未熟さゆえではなかったか、と本書を一読して同感するのである。

いま、パリでオリンピックがおこなわれている。明治維新の直前パリでは万国博覧会が開かれた。そこには日本から幕府と薩摩・琉球国が出展している。その前には長州や薩摩が英国へ留学生を派遣している。「坂の上の雲」があった時代には、努力すれば一定の結果を残せたのだろう。だが、雲に手が届けば、努力だけでは先に進めない。雲には乗れない。先人の失敗はそこでおきている。社会主義の実験は失敗し、資本主義が行き詰まっている今、われわれが失敗しないで済む道はどこにあるのか。それを考えなければならない。

最後に著者にお願い

尊王攘夷思想をすてて徳川慶喜の弟・昭武に随行し欧州旅行の実務を取り仕切り稀代のリアリスト実業家に転身した渋沢栄一は一万円札に登用されてスポットライトがあてられています。彼は本書では取り上げられていませんが、226事件で殺害された高橋是清は取り上げられています。しかし、わずか10行です。私は、軍事衝突の戦場で活躍した軍人たちに負けず劣らず、高橋是清の日露戦争における軍費調達と英米支援のとりつけにかけた努力と創意が重要だったと思っています(日露戦争の借金を完済したのは1986年)。ウクライナ・ロシア戦争の帰趨を決めるのが国際的支援と軍費であることはいまや誰にも明白な事実となっています。さらに付け加えるなら、彼の出自からの紆余転変、すがすがしい生き様など、もっともっと称揚してよい人物ではないかと思います。

【野口壽一】

20240708

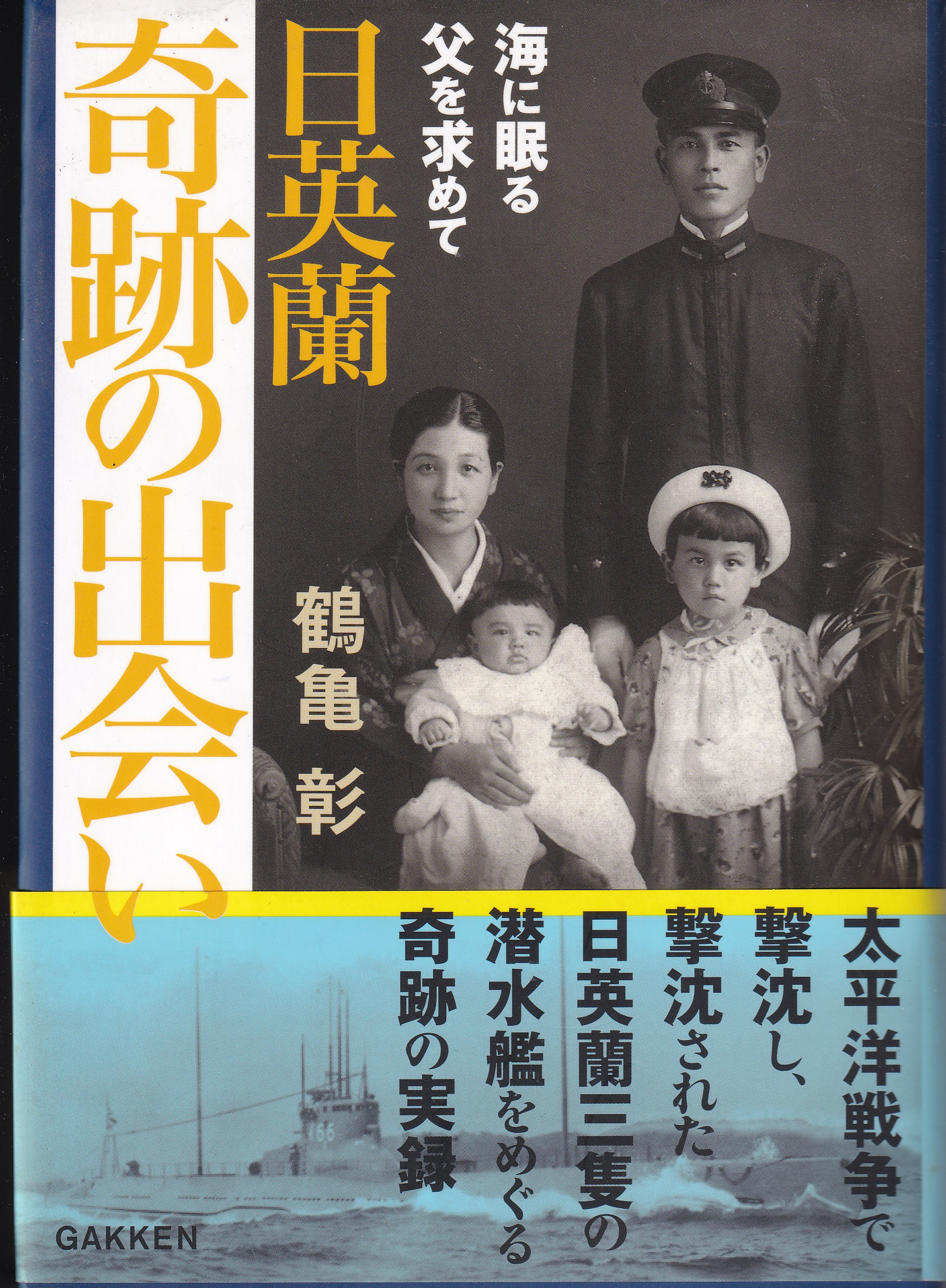

★ 太平洋で殺し合った3国の潜水艦艦長や遺族の感動的な出会いを描く

『海に眠る父を求めて 日英蘭 奇跡の出会い』(鶴亀 彰著)(学習研究社 2007年7月17日発行)

著者の鶴亀彰氏は野口の郷里鹿児島の先輩。インターネット勃興期に世田谷区三軒茶屋で246コミュニティというベンチャー支援の活動をしていたとき、アメリカで先行するベンチャービジネスの息吹をエッセーの形で届けてくれた人である。エッセーのタイトルは「カルフォルニアの風」。まだ日本では知られていなかった珍しいインターネットビジネスのネタを教えてくれた。鶴亀氏はいまでも「ユーラシア」や「読者の声」欄にさまざまな情報を伝えてくれている。たとえば、chatGPTがリリースされるや否や秀逸な使用レポートを真っ先に届けてくれたのも鶴亀氏だった。https://afghan.caravan.net/voices/#20230215

著者の鶴亀彰氏は野口の郷里鹿児島の先輩。インターネット勃興期に世田谷区三軒茶屋で246コミュニティというベンチャー支援の活動をしていたとき、アメリカで先行するベンチャービジネスの息吹をエッセーの形で届けてくれた人である。エッセーのタイトルは「カルフォルニアの風」。まだ日本では知られていなかった珍しいインターネットビジネスのネタを教えてくれた。鶴亀氏はいまでも「ユーラシア」や「読者の声」欄にさまざまな情報を伝えてくれている。たとえば、chatGPTがリリースされるや否や秀逸な使用レポートを真っ先に届けてくれたのも鶴亀氏だった。https://afghan.caravan.net/voices/#20230215

その鶴亀氏が畢生の想いでまとめ上げたのがこの著作である。

鶴亀氏の父は潜水艦伊166の機関長。同艦は太平洋戦争開始のわずか16日後、ボルネオ島沖でオランダの潜水艦K-16を撃沈する。華々しい戦果であった。K-16は撃沈されるわずか16時間前に駆逐艦狭霧(さぎり)を撃沈していた。伊166はかくもすばやく狭霧の仇を打ったのである。K-16は艦長以下36名全員が艦と運命をともにした。伊166の軍功は、日本海軍創設以来はじめて潜水艦が敵軍艦を撃沈せしめる第1号でもあった。

しかしその伊166はK-16撃沈の30カ月後にイギリスの潜水艦テレマカスによって撃沈される。雷撃されたときたまたま艦橋にいた艦長以下10名は獰猛なシュモクザメが生息する海を7時間泳ぎ、たまたま通りかかった現地の漁船に救助された。しかし機関長であった鶴亀氏の父は88名の乗組員とともに海中に沈んだ。

鶴亀氏が若いころアメリカに渡り、ロサンゼルスを拠点に仕事をはじめ、結婚後も、そのまま独立してロサンゼルスを拠点に日米をつなぐコンサルティングの仕事をする。還暦をすぎて、妻とふたりで新しい人生をつくるための世界1周の旅をはじめた2003年、柏市在住の平川さんというかたから偶然に戦死した父親の詳しい情報を教えられ、父親に関する無知を知り愕然とする。それから、猛然と父親の戦死までの情報を調査する。そこからこの本に記される奇跡が始まる。ぜひその秘密は、本書を紐解いて知ってほしい。一読、ページを繰る手が止まらないほど、ぐんぐと引き込まれていくこと必定だ。

奇跡とは、鶴亀さんが、父親が殺したオランダ潜水艦の遺族や、さらには鶴亀さんの父親を殺したイギリス艦の艦長ら、3つの潜水艦に絡む人びとを探し出し、会い、そして相互をつないでいく。そして二世3世たちの交流が始まるのである。

鶴亀さんの父を殺害したイギリス艦の艦長と会った時のエピソードは感慨深い。長時間の歓談で打ち解けた艦長が日本軍からの戦利品だと見せてくれた日本刀を鶴亀さんに手渡したとき。びっくりした鶴亀さんは突然のことに、「この刀で艦長を父のかたきとして刺したりしたら大変なことになるだろう」、もしそうしたら「ここに集まった人々との親睦は瞬時に失われ、それどころか60年ぶりの父のかたき討ちは日本とイギリスやアイルランドとの友好を大きく傷つけるだろう」と思う。艦長へは感謝と親しみこそあれ、悪意はまったく失せていた鶴亀さんはその日本刀をそっと艦長に返し、事なきを得る。また、鶴亀さん(第二世代)はこのとき艦長(第一世代)とともに対話した敵味方の第三世代の人びとの会話を興味深かったとして次のように書いている。

――「敵味方に分かれお互いに真剣に殺し合った祖父たちにも関わらず、第二世代と第三世代がここまで親しくなれたことの不思議さ」を、(第三世代の)5人はそれぞれの言葉で語っていた。「孫の私たちが60年後に、こうして一緒に楽しく食事したり、話し合ったり、夜遅くまでわいわいパーティーするなんてことを祖父たちが知っていたら、どうしただろうね?」と語り合っていた。

つまり、お互いに殺し合ったが生き残った潜水艦乗りの第1世代、第2世代、第3世代の間にはもう憎しみの感情は存在していなかったのだ。それを可能にしたのは時間という要素と、憎しみを忘れるための努力であったのだろう。本書のタイトル「日英蘭 奇跡の出会い」を奇跡でなく、平常の関係にする努力をわれわれは忘れてはならない。そのことを著者の旺盛な調査行動は教えている。

なお、この本の日本での出版会はわれわれ246コミュニティの仲間たちが「鶴亀フレンズ」を結成して主催、2007年7月24日(日)東京・恵比寿の日本SGI株式会社ホールを借りて100名以上が集い、盛大におこなわれた。懐かしい想い出である。

【野口壽一】

2024062

★ 緊急特集「パレスチナとともに」にひかれて

雑誌『地平』創刊号 地平社刊 2024年7月1日発売)

総合誌『地平』。キャッチは”Independence, Serving the people’s Right to know”とある。日本語表記はないが、あえて訳せば「国民の知る権利に奉仕する独立誌」というところだろうか。

「緊急特集 パレスチナとともに」との宣伝文句をみて、即、アマゾンで購入した。

特集の冒頭は岡真理氏の「ガザ 存在の耐えられない軽さ」とある。ミラン・クンデラの有名な三角関係小説の日本語タイトルをそのまま借用したものだ。意味は、「ガザ住民の命は耐えられないほど軽い」ということだ。岡氏の論説は力と怒りがこもったもので、ビンビンと響いてくる。氏が言わんとするのは「世界が今、目撃しているのは、人々が『現在進行形のナクバ』と呼び、イスラエル出身で反シオニストのユダヤ人の歴史家、イラン・パぺが『漸進的ジェノサイド』と名づけたその民族浄化の暴力が、ガザで、紛れもないジェノサイドとなって顕現している現実である。」と。問題の本質をズバリ簡潔に言い切っている。(岡氏の講演記録は、ここをクリック)

10ページに及ぶ論説で、氏が従来から繰り返してきた主張を述べる。3万5000人を超えるガザ住民の死、いまだ瓦礫の下に1万人以上が埋もれたままになっているだろうとの予測。だが、その現実のさなかに、「大谷翔平」選手の結婚の話題特集の最後に「ガザの死者が3万人を超えました」のコメントひとつでニュースショーを終えるメジャーなテレビ報道。かくもガザ市民の死、命の軽さ。岡氏は憤懣をたぎらせる。

また、パレスチナ人作家アーティフ・アブー・サイフ氏はインタビュー「軍事侵攻下のパレスチナから」で次のように述べる。

「(ガザを脱出して)彼らを見捨てた罪悪感に悩みます」「パレスチナの暴力は76年間も続いています」「ヨーロッパが犯した過ちの歴史のしりぬぐいをさせられています」「歴史的に、イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒は、パレスチナでもアラブ世界のどこであっても共存してきたのです。ユダヤ人問題など存在しないのです」「(国連が)イスラエルのような占領行為に対して何の行動もとれないのであれば、いったい国連になんの意味があるのでしょうか。」

ウクライナを侵略し続けるロシアに対してなにもなしえない国連。その国連がじつは76年前に、パレスチナ問題をつくり出したのだ。

新しく創刊された『地平』はたしかに国民の知る権利に貢献する雑誌であることはまちがいない。

これからの論説、編集に期待するところは大きい。

一方、アカデミズムと教養主義的出版社の巨塔ともいうべき岩波書店には良心的左派を代表する『世界』という総合雑誌がある。その編集長につくも編集方針の対立で同社を飛び出した熊谷伸一郎氏が今年3月に立ち上げたのがあらたな出版社である地平社。そこが今年6月に発刊したのが総合月刊誌『地平』である。熊谷氏はその編集長だ。

『地平』は、紙媒体の衰退と危機が叫ばれている今、月間総合誌の形態をかかげて出版業界に登場してきた。しかもテーマはジャーナリズム、「コトバの復興」。

創刊にあたって400字ほどの宣言が発せられている。そのなかからいくつかのコトバを拾うと、

「コトバは無力ではない。なぜなら私たちは無力ではないからだ」「コマーシャリズムの洗練されたCMや政治の空虚なメッセージがコトバから意味を奪い、デジタル空間にあふれ出す冷笑的な情報が私たちのコミュニケーションを変質させている」「コトバの力を復興させ、あるべき議論の姿をとりもどし、新たな地平を切り開きたい。」

その言やよし、といいたい。本サイト『ウエッブ・アフガン』もその意気をもってウエッブとして創刊された。『詩の檻はない』では、コトバの持つ力を信じて、コトバでの戦いを挑んできた。すべて手作り、手渡し、完全独立のムーブメントだ。果たして月刊の紙媒体、しかも書店や通販ルートを、商品として流通させる従来のシステムにおいて、その言の実践は可能なのであろうか。見守っていきたいと思う。

【野口壽一】

===========================

20240616

★ 今世紀のメインイベント!「アフリカvs中国」

『中国第二の大陸 アフリカ 100万の移民が築く新たな帝国』(ハワード・W・フレンチ 栗原 泉 訳、白水社 2016年3月10日発行)

「ウェッブ・アフガン」サイトの翻訳を担当していると、面白い記事にでくわし、それは面白い記者が書いており、彼には面白い著作があることを知るに至る。こうして暇つぶしのネタ(すみません、読書とは所詮そんなもんです)は尽きない。今回紹介する本の著者は、最近2度に渡って「世界の声」でその記事を紹介したハワード・W・フレンチ氏である。

とくに2度目の登場で彼は、独自の歴史観を述べて読者の顔面にアッパーカットを見舞った。「白人が第二次世界大戦でナチス・ドイツおよび日本の全体主義を打ち破ったとされているが、それは実際の記録に反する不当な評価だ。(中略)この紛争が起きた当時から、真面目な学者たちは、ナチス・ドイツとの戦いの矢面に立ったのはそれ自体が全体主義国家のソビエト連邦であったことを知っていた。」

さらに、よろめいた読者のボディを、以下のごとく矢継ぎ早に攻撃し、みごとダウンを奪う。「植民地の過去の本当の記録を開衿して読めば、(中略)ヨーロッパ人が支配していたアフリカの植民地において、教育、医療、基本的なインフラへの投資がいかに少なかったかを理解し、今日のアフリカ大陸が相対的に貧困で不安定な理由が少しはミステリーでなくなるだろう。」

あいててて。そう、そのミステリーはミステリーのままではいけない。

われわれ日本人にとっても。なぜならあの大陸はトヨタの車に溢れているのだから。我々が幸せに暮らせているのは、勤勉なるニッポン人が頑張っているからでは決してない。アフリカ人が血ヘドを吐いてでも、モノを買ってくれるからである。(というへぼなアジはこの際ふかいりせず、本題へ戻す。)

この謎解きが著者(リベリア人の医者の息子)のライフワークであることは想像に難くない。3年前に書いた新著「Born in Blackness」がその答えのようだが、邦訳版はまだない。この本は原著が10年前に世に出たのだが、これこそが著者の原点であり、一般に、日本にとって再び不倶戴天となりつつある「中国」とからめたことで、幸か不幸か邦訳された。

しかし、邦訳した出版社のじゃっかん反中国的ものいいに騙されてはいけない。これはアフリカの人々とそこに居つこうとする中国人の壮大なナマの証言集である。アメリカの大手新聞社で鍛えたジャーナリスティックな人間観察は、他の追随を許さず、我々の中国に対する偏見とアフリカに対する蒙昧を見事にくつがえしてくれる。

騙されたと思って、手に取って欲しい。書評子は、この本を読むまでアフリカがなんだか怖く、そこでの出来事に、ほとんど無関心だった。ヴェルヌの漂流記やビアフラ写真のトラウマか。動物のことや人間の始まりがそこにあると知らされても、魅力的だとは思わなかった。ラピスラズリの好きな小僧や、バーミヤンの好きなおっさんが、アフガニスタンに興味を持っても、アフガン人の「今」に目を向けないのとどこか似ている。

この本には、おとなり中国の目を通して、またはその逆、アフリカ人が中国をどう見るかを通して、資源が摩耗するであろう今世紀を生きぬく知恵と心配が活写されている。そしてそれはダイヤでも金でも魚でも材木でもなく「人間」の話だ。読むと、アフリカの本当の魅力が見えてくる。目からウロコ。この本を読む前と後の自分のアフリカ(人)感ががらっと変わった。

もちろん、「むっかしからアフリカが大好きよ!」という御仁も少なからずいるだろう。またビジネスの場としてアフリカ大陸を虎視眈々と狙っている頑張り屋さんもいるだろう。国連か何かのPRでその地を訪れ、カメラが回っているときだけ、やせっぽちの赤ちゃんを抱いた人道支援家もいるだろう。とにかく皆にお勧めする。これは面白いと!

エビデンスを見せろ? 普通そう来るよね。そんなときはKindle版でざっと検索しよう。ほんの冒頭。書評子による下線部を紹介すると:

・グローバリゼーションは基本的には外国の、たとえばアメリカや西欧や日本の都合で進められていた。

・冷戦後、西欧がアフリカを見捨てたと見て取った中国は、この大陸は(中略)絶好の実験場になると考えついた。

ちょっと「この先」を知りたくなってくれれば幸いだ。その他、好事家の好奇心をくすぐるトリビア的情報も多い。

・セネガルの「アフリカ・ルネサンスの像」(2010年落成、高さ48メートル)を建てたのはどこの企業? こたえ:北朝鮮

・中国の進出以前、シエラレオネの産業を牛耳っていたのは誰? こたえ:レバノン人

・モザンビークを植民地にしていた西欧の国は? こたえ:ポルトガル

わたくし事で恐縮だが、こうしたルポ本は途中でネタが割れて読了しないことがままあった。うん、いまも確かに本棚にいくつかある。だがこの本の著者は最後までうまく興味を引きつけさせる。トヨタ(9か所)以外に「日本」がいつまで経っても出てこないのだ。偶然か? フレンチ記者は中国に次いで日本でも特派員を務め、日本語も堪能らしい。

ならばワナと言うか、策略かも知れない。さんざ心配させた挙げ句に「エピローグ」で突如、日本について言及し始める。なかなかのストーリーテラーだ。そしてその論は、今中国がアフリカで声高に喧伝するあのウィン・ウィン政策のオリジナルは日本のXXだという。

ま、ヒトラーの強制収容所は、もとはイギリスが南アにおいておっぱじめたもの、というのに似た比較論だが、おかげで最後まで読み通せ、とても参考になった。

最後にこの邦訳を出した白水社に苦言を述べさせていただく。

カバーにアフロあたりからそれっぽい写真を買って使う。142ページにあるタイポ(よりもよりも)を見逃す。これらは「出版不況じゃからねえ」で許そう。ところが、14歳の時、松山の銀天街の書店「緑星堂」でアップダイクやサリンジャーに目を見開かせてくれた白水社にあるまじき行為を、この邦訳ではやらかしてしまった。

それは上記Kindle版を入手するまで気づかなかった原著への冒涜である。つまり、冒頭の2編の詩を割愛したのだ。「詩の檻はない」を標榜する「ウエッブ・アフガン」サイトだけに、余計許せない。詩に檻はないが、詩を消してしまっては檻にも入れないのだ。

「・・・の思い出に」のページに続いて原著には2編の詩がそれぞれ1ページずつ紹介されている。1つ目は中国の古詩「行行重行行」(ゆきゆきてかさねてゆきゆく)の冒頭から12行までの英訳詩。2つ目は、グウェンドリン・ブルックス(1917−2000)のTo The Diasporaからの抜粋(第2連の全7行)。

前者は詠み人知らず。後者はアフリカ系アメリカ人として初めてピュリッツァー賞を取った女性詩人だ。

フレンチ氏がつけた看板を翻訳の都合とかで勝手に下ろしてはいけない。ましてや、売り上げ的に「漢詩が邪魔」だと思ったとすれば、語るに落ちた読み手への暴力である。そうでないこと、ただのケアレスだと思いたい。興味ある方はググって自分で「製本して」読んでもらいたい。

そうすれば本書が本当に傑作であることがわかるだろう。

(そこまで書いて心配になったので一文:もし邦訳出来後に原著者が「いい詩があるね、いれておこう」と改訂したのならお許しを。)

【金子 明】

===========================

20240512

★ 羊の皮をかぶった狼

『詩誌「フラジゃイル」第20号 記念号』柴田望(編集)(2024年5月7日、発行所・フラジャイル党)

手元に一冊の本が届いた。真っ白の表紙には「詩誌フラジゃイル」と横書きされ、その上に「旭Asahikawa川」なる一行が配されている。北海道旭川市で発刊している、詩の雑誌の、記念すべき創刊第20号だという。巻末の「短信」を読むと7年前の暮れに創刊されたらしい。どうやら年3回ほどの頻度で発行を重ねているようだ。

いったい詩の雑誌などというものを、しかも地方都市で出版され、隔月以下の希なるお目見えという状態で手にするとはどんな読者だろうか? やはり詩人が読むのか? 小学生の時、詩を書かせられたという意味では、かくいう書評子も詩人のはしくれなのか? 上記のハンディキャップ3点セット(詩、地方、低頻度)に引き寄せられ、思わずAmazonで注文したのでここに評させていただく。

さてまず、「フラジゃイル」とは英語のfragileから来たのか。ならば「取扱注意」の意味か。それとも字義通り「脆弱」の意味か。後者なら、いやいや詩こそ「ロぅバスト」だぞ。前者でも「象が踏んでも壊れん!心配無用」と突っ込みたくなる。つまりご存じの通り、詩こそ人類史上最強の芸術なのだ。

たとえば、ダクラス・アダムス作のラジオドラマ「銀河のヒッチハイカーガイド」にこんな1節がある。ヴォーゴン土建船団にただ乗りしたが見つかった主人公アーサーとガイド記者フォード(宇宙人)の会話:

アーサー「あいつら誰だ?」

フォード「えっと、運が良ければあれはヴォーゴンたちで、見つけ次第ヒッチハイカーを船外に放り出す。」

アーサー「運が悪いと?」

フォード「その前に船長が自作の詩を読んで聞かせる。」

そう、詩は強いのだ。そこで、こんどは本詩誌から1節:

「二一世紀の世界は混乱している 悪がはびこっているからだ わたしたちの愛を取り戻そう 一九四八年にイスラエルは建国された ヘブライ語は八割の人が使う公用語の一つとなった 古語が復活して実際に話されるようになったのは 歴史上ヘブライ語だけである ユダヤ人もアラブ人も仲良く暮らしていたのに何が彼らを分断してしまったのか パレスチナ自治区ガザでいま起きていることは 人間であるのに人間であるのが悲しくて辛い」

小島きみ子 (nostalgia) and (compassion) より

なるほど、一般に思われているように詩は「現実逃避のすゝめ」ではなく、現実逃避しているわれわれを現実に引き戻してくれるんだね。たくさんのチャレンジする詩のあとには、文学講演会(テーマは安部公房)の記録とか、亡命アフガン女性詩人ソマイア・ラミシュの新作詩、さらに彼女によるとある日本の小説への書評、また個人的に思い出深い「土工・玉吉」の編者である古川善盛の紹介まであって、はなはだ盛り沢山である。

これはまさにロぅバストでありレジリぇントな詩が、北の大地で生み出す一大アンソロジーではないか。以上が書評のタイトルを上のようにした理由である。詩集をぱらぱらめくって生を楽しみ、世界について考えたい人にぜひ勧めする。

最後に、この詩誌の制作者も製本デザイナーもおそらくほかの誰も気づいていないこの本の利用法を1つお伝えしておく。

手に取って分かったのだが、この本、表紙・背表紙・裏表紙がつるつるなのだ。何かに似ているな、と思って本棚を探ると出てきた。「旅の指さし会話帳」(我が蔵書はネパール)だ。その裏表紙には、「フラジゃイル」のそれと同様、真っ白な空白がありこう記されている:

「ここに書いてください

この覧は水性ペンを使えば何度でも“書いて、消す”ことができます。」

さあ、本誌と水性ペンを持って書斎にこもったり、街に、世界に飛び出そうではないか。下手こそ物の上手なれ。前述のヴォーゴン船長の域にまで達すれば「してやったり」ではなかろうか。

【金子 明】

===========================

20240504

★ 異文化が尊重される人間社会をめざして

『世界でトヨタを売ってきた。』岡部聰著(2016年8月20日、開拓社発行)

世界一のカーメーカー、しかも世界有数の競争相手との販売合戦を勝ち抜いてきたトヨタ自動車元専務のビジネス奮戦記がなぜこのコーナーに登場したのか、不思議に思われる方が多いのではないだろうか。

紹介した理由は、私自身の個人的な〝縁(えにし)〟に加え、岡部氏の体験と、私がアフガニスタンとの付き合いの中で得た体験とが深部でつながっていると感じたからである。

著者は70年に、日本からやってきた恋人と現地ネパールのひとびとに押される形でカトマンズで不思議な結婚式をあげる。当時、カトマンズからヒッピーの天国といわれていたカーブルへはハシシが流通し世界へ広がっていったという。この意外なつながりは本書には書かれていないが、珍しい結婚式を挙げたカトマンズとカーブルのつながりは著者のその後の人生を暗示するものだったのではないか、と勝手ながら思った。

「カトマンズとカーブルの不思議なつながり」についてはあとで述べるとして、まず〝縁〟について述べる。

岡部氏は私より1年先輩でおなじ東工大の同じ時期の学生。氏の所属サークルは山岳部。学科は私が入学した年に出来た社会工学科。社会工学科は略称「シャコー」といい、ものづくり中心の工学部にあって「社会そのもの」を対象とする、新しい、それゆえ人気の学科だった。岡部氏はここで川喜田二郎先生と出会い、先生がフィル―ドワークの対象としていたネパールでの水道と無動力ロープウェー建設の事業を推進し、先生を人生の恩師と定める。(第1章)

私とのつながりは、学生寮の運営と生活をつうじて私が山岳部とつながりを持っていたことである。冬の北アルプスの滝谷で寮生が単独遭難した事件があった。山岳部の助けをかり寮長として捜索の手配と雪解けを待って捜索そのものに参加した。遭難死が判明し山岳部やワンダーフォーゲル部の助けを借り、遺体収容作業を行った。そのプロセスで1名が死亡、もう1名が重傷を負う2次遭難を起こしてしまった。悔やんでも悔やみきれない事件だった。

岡部氏がネパールでヒマラヤのアンナプルナ登山と併行して水道および無動力ロープウェー建設を推進したのは東工大山岳部の4人。うち永田三郎氏は私の1年先輩の寮生で親しく、ネパールでの経験も直接聞いていた。本書で重要なエピソードを占める岡部氏らの活躍譚にその親しい先輩の名前が出てくるのは懐かしさ以上のものがあった。(第5章)

青年期の経験はそのひとの一生を決めることがある。アフガニスタンで医療と水に一生をささげた中村哲さんがアフガニスタンにのめり込んだのも新婚旅行で訪れたペシャワールで得た強烈な印象だったという。岡部氏は40年間のトヨタでのビジネス生活のほとんどを「悪路と難所だらけの新興国を中心とした海外事業展開」だったと述懐しておられる。アメリカやヨーロッパなど、車社会での事業展開にはほとんどかかわらず、「アジア、インド、中近東など、新興国を中心に70カ国以上を飛び回った」という。文字通り、新興国(発展途上国とも低開発国ともいう)に車を売る、そのためのモータリゼーションを地球規模で推進された。まさに近代化のパイオニアである。(第2章~第4章)

そのパイオニアワークの「原点はヒマラヤにあった」(第5章)。そのことを氏は、恩師である川喜田二郎先生に学んだ①野外科学的アプローチによる現地状況の把握、②謙虚に現地の声を聞き目線を合わせる、③パートナーとの信頼関係の構築、④現地側と利害を共有しうるインサイダー化であった」と総括しておられる。さらに、終章の「おわりに」で、川喜田二郎先生の弔辞で述べたつぎの言葉で締めくくっておられる。

「物事は多数決ですべてが決まるのではなく少数意見をいかに尊重しながら社会形成をすべきか、それぞれ異なった者同士をいかに融和統合させるかという、現代社会にとっての重要なテーマのヒントが、貧しいヒマラヤの山村生活の中にあったように感じました。」

「異文化が尊重される人間社会を目指し、異質の統合をチームワークの手本として、人を信じて任せるリーダーシップを信条とし、おおらかな人類愛にロマンを求めてきた人生。」

先に「カトマンズとカーブルの不思議なつながり」と書いたのは、わたしも、アフガニスタンとの40年以上におよぶつながりの中でまったく同じ感想をえたからである。アフガニスタンは氏族や部族や階級や宗派など異なる社会グループの融合・統合に失敗し、悲惨な状態に落ち込んでいる。誰の目にもそれはアフガニスタンに特有で明白な事象のように見える。しかし、果たしてそうか。先進民主主義国と呼ばれる国々はどうだ。もはや民主主義とか多様性とかの掛け声が社会対立を生み出し、争いを拡大し、調整不能にしているのではないだろうか。

われわれが千葉で始めたアフガン女性や子供たちへの教育支援は、実は、日本社会が異文化と共生・融合していくためのトレーニングのひとつだ。320万人をこえた在日外国人の大多数は、日本人がしなくなった労働を代替している。そしてその数はこれからも増えていく。形骸化した「民主主義」や「国益」や「民族」などのこり固まった考えにとらわれるのでなく、日本と世界を「異文化が尊重される人間社会」にしていかないかぎりこの惑星で人間が存続していくのはむつかしいのではないだろうか。

【野口壽一】

===========================

20240404

★詩は息をするようなもの

『中央評論』中央大学発行(2024No.326 Winter)

昨年1年を通じる活動となった『詩の檻はない』(2023年8月15日発刊)に作品を寄せ、横浜で秋に開かれた朗読会や年末のソマイア・ラミシュさん来日シンポジュウムでも、ご活躍いただいた大田美和さんから『中央評論』の寄贈をいただいた。

昨年1年を通じる活動となった『詩の檻はない』(2023年8月15日発刊)に作品を寄せ、横浜で秋に開かれた朗読会や年末のソマイア・ラミシュさん来日シンポジュウムでも、ご活躍いただいた大田美和さんから『中央評論』の寄贈をいただいた。

大田さんは中央大学文学部教授でイギリス文学専攻。大学での活動や旺盛な執筆で、ターリバーンの詩作禁止・検閲に詩をもって抗議する国際活動の日本における展開を支えていただいた。

『中央評論』は中央大学の各学部から選出された編集委員によって企画・構成される中央大学唯一の総合誌。そのNo.326 2024 Winter号に大田さんが『詩の檻はない』にかかわった個人的総括とともに全体的意味について述べた論考を寄稿されている。

タイトルは「詩は息をするようなもの―アフガニスタンの詩人の呼びかけに応える詩集に参加して」。構成は3部からなっている。「1 マンチェスターでの在外研究と詩作」「2 アフガニスタンの詩人の呼びかけ」「3 出版と朗読会」。9ページとそう長くはないエッセー風の文章。

まず、まさに『詩の檻はない』運動が展開されている2023年の4月末から8月初めまで英国マンチェスターに研究在学された経験から書き起こされる。母語がつかえない環境にあって「本業」の詩を本場の英語で接するうちに「詩歌をつくることは、息をしたりご飯を食べたりするのと変わらない自然なこと」とする大田さんにひとつの英語の詩が生まれる。学生生活の「門番」がことばの「門番」も買って出ている現実を詠った「A Gatekeeper」。(この作品はマンチェスターの詩のコンペティションに出品され2位を受賞)

大田さんは実は、マンチェスターに出かける前に、アフガニスタンの詩人ソマイア・ラミシュさんの呼びかけに応えて作品をつくり、彼女のもとに送っていた。タイトルは「アフガニスタンの詩人たちとの連帯のための『ポエマー』宣言」(『詩の檻はない』に収録)

大田さんがこの詩をつくるときに念頭にあったのはパレスチナの現実の中で詩をつくる詩人たちやアフガニスタンで水路をつくっていた中村哲さんら。マンチェスターで大田さんは息をするように現実を吸い込み吐き出すように詩を、現実と切り結ぶことばを生み出したのだ。

最後に、世界に先駆けて8月15日に発刊された『詩の檻はない』の詩人たちとの活動が語られる。年末には亡命先のオランダからやってきたソマイアさんとシンポジュウムや横浜見学をともにし、打ち上げで遅くなったソマイアさんのホテルまでの岐路に付き添ってもらったりした。

年が明けて1月21日には、フランス語版の『詩の檻はない』を刊行したフランス・ペンクラブの詩人の呼びかけで世界中の詩人たちと、地球を1周する朗読会を、日本時間午前4時から午後2時までのぶっ通しでおこなう企画に、太田さんも日本から参加された。アフガニスタンでは、詩だけではなく、ターリバーンと異なる宗教の名前や政党の名前を口に出しただけで罰せられる状況さえ生まれているという。女子教育も制限されたままだ。これからますます、ことばによる闘いの重要性がましていく。

なお、文中に「詩歌」とあったように太田さんは歌人としての活動も豊富で、最近刊の歌集『とどまれ』(北冬社)の他多数の詩歌集、エッセイ集がある。また、『現代短歌 No.101 2024 新人類は今』には「非暴力、平和、均等法前夜の青春」として文章とともに「ソマイア・ラミシュさんへ」と題する10首を寄せている。その冒頭作「『わたしのようになれる少女は何万人』いま十歳で女子は家庭に」

【野口壽一】

※ 『中央評論』は中央大学出版部にメールか電話で申し込み送られてきた振込用紙で申し込むのが一番早いそうです。雑誌は320円(税込み)で別途送料が300円かかります。詳しくは下記をご覧ください。

https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/chuoup/

===========

20240314-354line

★本書片手につい訪れたくなるもうひとつの日本

『北関東の異界 エスニック国道354号線 絶品メシとリアル日本』室橋裕和著(2023年3月15日 新潮社刊)

書名と表紙イラストは一見して「エスニック料理食べある記」風のフードカルチャー本。

書名と表紙イラストは一見して「エスニック料理食べある記」風のフードカルチャー本。

ファーストインプレッション通りの本ではあるのだが、見かけの軽さの奥には現代日本の抱える矛盾と近未来を見通すすぐれた洞察があり、読み応えあるロード・ドキュメントとなっている。

筆者は「はじめに」で国道354号線をこう描く。

「高崎市からはじまり、群馬を走り埼玉をかすめ、茨城を貫通して太平洋にいたるこの道路の沿線に、外国人コミュニティが多い・・・助手席でスマホから地図を見ると、確かにその通りだと思った。国道354号線が通っている伊勢崎も、舘林も、やはり外国人の多い大田市も、それに茨城に入れば古河市や坂東市、常総市、つくば市、そして太平洋に面した鉾田市まで、どこも外国人が集住している。小山は少し北に外れるとはいえ、国道354号線から10キロ足らずの距離だ。北関東を東西に走るこの道路に沿って、移民ベルト地帯が形成されている。言うなれば『エスニック国道』だ。」

その国道筋を、内陸から太平洋岸まで、エスニック食堂や商店、工場、農家、モスク、寺院など外国人コミュニティに入り込み、舌鼓を打ちながら交流し、「異邦人」たちのなかに分けいる。その過程で、筆者は考える。

「それはいったい、なぜなのだろうか。どうしてこの地域に、どんな事情で外国人が集まるようになったのか。そして彼らはどんな暮らしをしていて、地元の日本人はどう感じているのか・・・急速に『移民社会』化が進む日本の、縮図がここにはあるかもしれない。ついでに言うと、きっと本場の異国飯も楽しめるはずだ。」

読者は、こうして始めた筆者の「異国飯」体験を共有する。同時に、ブラジルなどの南米、タイやフィリピンやベトナムやインドネシアなどの東南アジア、インドやパキスタンなど南アジア、アフガニスタンやイランや中東など、さまざまな地域から多様な民族と宗教が、高度経済成長期から現在まで、その時々の産業の衰退に合わせて、さまざまな形態で定着してくる様相を、軽妙な筆さばき(キーさばき?)で描いていく。かずかずのエスニック料理を筆者と一緒に堪能するエンタメルポの読みやすさ。

一方、日本は移民を認めていない国。さまざまな業種の業界が安くて優秀な労働力を外国に求めてもそう簡単につれてくることはできない。ところが日本の入国管理行政は建前と本音を使い分けて、実質的に「労働力」が国内に存在できるようにしている。また、労働力の側も日本の政策の矛盾や隙間をついてたくましく根を張り、稼いでいく。そのあたりの歴史的な変遷や裏をかいて生き延びてきた外国人のしたたかさの描写は見事である。

本サイトでは、千葉県のアフガニスタン人や埼玉県川口市・蕨市のクルド人問題を取り上げ、在日外国人と地域との問題を考察した。(<視点:091><視点:089>)「エスニック国道354号線」を読めば、千葉県や川口市で起きている良いことも悪いことも、国道354号線沿いではこの数十年の間に体験済みのことであり、これから起こるであろうことの解決の道筋もまた、そこには内包されていることがわかる。本文の章立てとは別に3つのコラムがある。それらはむしろ小論文と言った方が適切な趣のある解説で、国道354号線が日本経済を支える産業道路でもあったことを明かしだしている。

ちょっと堅苦しい書評になったが、本書の神髄はそればかりではない。筆者が探訪した各地を本書を片手に尋ねてみたくなる魅力に満ちた本である。

【野口壽一】

20240215_kurai

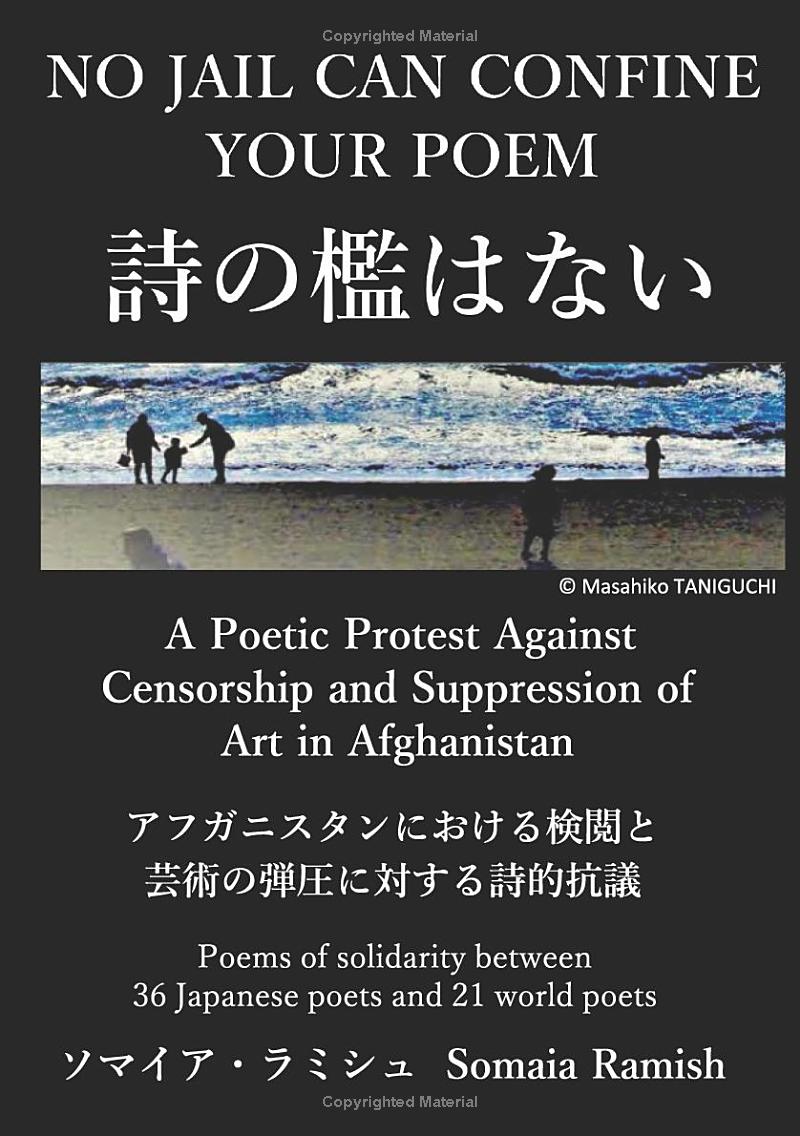

★『詩の檻はない』について

『詩の檻はない』日本および世界の詩人57人からなるアンソロジー(2023年8月15日 Baamdaadバームダード ソマイア・ラミシュ発行、amazon.co.jp発売)(アマゾンページでの紹介はココをクリック)

『詩の檻はない』は、タリバン政権の詩作禁止令を受け、アフガニスタンにおける詩とあらゆる形態の芸術の弾圧に対して、アフガニスタンから亡命した一人の女性詩人の呼びかけに応じ、世界中から詩を寄せた詩人たちによる、詩に託された抗議運動である。寄せられた詩の制作の背景には、検閲や芸術への弾圧だけでなく、アフガニスタンの紛争や、タリバン政権による女性の抑圧なども取り入れられている。

『詩の檻はない』は、タリバン政権の詩作禁止令を受け、アフガニスタンにおける詩とあらゆる形態の芸術の弾圧に対して、アフガニスタンから亡命した一人の女性詩人の呼びかけに応じ、世界中から詩を寄せた詩人たちによる、詩に託された抗議運動である。寄せられた詩の制作の背景には、検閲や芸術への弾圧だけでなく、アフガニスタンの紛争や、タリバン政権による女性の抑圧なども取り入れられている。

この運動のきっかけとなった、アフガニスタンの詩人であるソマイア・ラミシュさんは、詩の力によって人々は連帯することができ、不正や抑圧などによる沈黙を打ち破ることができる変革力を信じて、世界中に詩を送ってくれるように呼びかけ、世界各地から100を超える詩が寄せられた。日本からも8歳の少女や学生も含めた36人の詩がこの本には掲載されている。著名な詩人だけでなく、これほど多くの様々な人が詩を寄せることができるのもSNSが普及した現代社会ならではと言えるだろう。

寄せられた詩は多岐に渡り、日本ならではの俳句も1篇掲載されている。英語の訳も付けられ、日本語の直訳ではない、その英文に、短い俳句に秘められた意味の奥深さを感じることができる。

アフガニスタンの女性の抑圧について触れられているのは、佐川亜紀の「女たちの言葉は水路」である。女たちの言葉を水路や花、樹、大地、針に喩え、それがいかに大事なもので、奪われてはいけないものかを訴える。題や冒頭の水路は、アフガニスタンのために水路を作るのに尽力し、銃撃により命を落とした中村哲医師に繋げている。アフガニスタンの苦難をアフガニスタンから遠く離れた日本の読み手にもわかりやすく伝えている詩である。

雪柳あうこの「いつかの早春」も、アフガニスタンの状況から女が幼い娘と往く野原を想起させ、アフガニスタンの女性が過ごしてきた茨の苦難を何代もの女性たちが改善してきた過去、そして再び茨だらけになってしまった現在につながり、それでも再び茨がなくなり、青空の下で過ごせる未来が来ることを詩の中に表現することが詩人の祈りである。

アルゼンチン出身のファン・タウスク「アフガンの詩人」は、タリバンからの女性に対する恐ろしい抑圧、女性蔑視の行為を表わし、それでも抵抗する自由と優しさの詩をつくる若い女性詩人は、ソマイア・ラミシュさんを表現しているのであろう。

詩の禁止・詩人の弾圧に触れているものも多いが、大田美和の「アフガニスタンの詩人たちとの連帯のための「ポエマー」宣言」では、それまでの詩人、ポエットから、弾圧に対して闘うポエマーという新しい名称を作りだし、自分でも闘うポエマーとなることを宣言するとともに、ポエマーが果たす役割を列挙している。とても重いことを表現しているのだが、ポエマーという言葉の持つ軽やかさ、ポップな雰囲気を詩の文体にも取り入れて、語尾が若い女性のような語り口調であり、読み上げるのに心地よさを感じさせる詩である。

尾内以太の「鯨」では、詩を禁じられたら、踊ろうに始まり、次々と行為を禁じられる。最後には沈黙して大地に立つ私自身が一行の詩であると宣言している。そして多くの人がその数だけの詩になる。彼の言う「沈黙を食べる鯨」を、読み手は色々と解釈することができるだろう。詩を制限する巨大な抑圧者とも考えられるが、この抑圧した状況、沈黙せざるを得ない状況を食べてなくしてくれる大きな望み、未来の希望とも考えられるだろう。(東海大学文芸創作学科在籍)

【倉井綾香】(本書評が書かれた経由についてはココをご参照ください。)

testament_as_a_book

★イスラエルとは何か?

『書物としての新約聖書』田川健三著(1997年2月1日 勁草書房発行)

我が本棚に、背表紙がボロボロになって図書館風透明シールでどうにか崩壊を免れた一冊の本がある。700ページを超える大著で、改めて奥付をみると1997年2月にでた第1版第2刷とある。第1刷は同じ1月にでたばかりなので、この類いの本にしては如何に人気があったかがわかる。(で、いまでも買える。)もったいぶって済まないが、その本は田川建三著「書物としての新約聖書」である。

我が本棚に、背表紙がボロボロになって図書館風透明シールでどうにか崩壊を免れた一冊の本がある。700ページを超える大著で、改めて奥付をみると1997年2月にでた第1版第2刷とある。第1刷は同じ1月にでたばかりなので、この類いの本にしては如何に人気があったかがわかる。(で、いまでも買える。)もったいぶって済まないが、その本は田川建三著「書物としての新約聖書」である。

この田川氏、稀代の新約研究家で最近、新約をまるごと和訳し終わったという世界的碩学。どうやら神戸のでらしいが、今は草津に私書箱があるので、温泉にひたって力を貯めているようだ。「ライ麦の捕手ホールデン」ではないが、読み終わったら即電話いや、この方の場合お会いしたくなるような人物だ。

なぜそんな古い本を引っ張り出したかというと、ここへ来てイスラエルがかまびすしいから。ついこの間も「RAWAと連帯する会」の会合に行き、この国の非道について知識を得た。イスラエルへの非難はもちろん正論だ。あの超非人道的国家のことはよく分かった。そんな報道も多いなか、いつも欲求不満になることがある。それは「パレスチナ人とは何か?」という視点である。

新約聖書の成り立ちを、1アンソロジー(田川訳で500頁)の成立の歴史として延々と解説する本書に「その答え」があるとは、まさに「お釈迦様でも気がつくめえ!」だから、ここに書かせていただく。以下はほぼ丸写しで申し訳ないが、目をみひらいて「読んで、ちょーだい」な内容なのだ。

【ディアスポラとは?】

散在を意味する。だが、決して蹴散らされて散在したのではない。(1世紀ころの)ユダヤ人はヘレニズム世界へ打って出て、各都市部で繁栄をむさぼっていた。遠藤周作らの言う「かわいそうなユダヤ人」は幻にすぎない。確かに第1次ユダヤ戦争(独立を求めたユダヤvsローマ帝国/紀元70年終了)で負けたユダヤ人の一部(とくに宗教的支配層)は地中海世界へ逃げ出した。だが、それとディアスポラは違う。

『この七十年の敗戦が非常に有名で、歴史的にも影響が大きかったから、この頃のユダヤの歴史というと、生半可な歴史家が何でもこの敗戦に結びつけて考えたがるのも無理はない。しかし、ディアスポラのユダヤ人の存在までこれと結びつけようというのは、非常識もはなはだしい。この時の敗戦で「国」を失ったユダヤ人が、故郷のパレスチナにいられなくなり、かわいそうに、世界をさまよう流浪の民になった、などというのは、まっかな嘘である。』

【イスラエルをなす民】

『今日のおぞましい軍事国家イスラエルを形成しているユダヤ人のほとんどは、せいぜいのところ、これらディアスポラの(書評子注:古代の都市へと自ら進み出た)ユダヤ人の子孫であって、パレスチナを離れず、そこに住み続けたユダヤ人(※by書評子)の子孫ではない。』

そのうえ今日のイスラエルに送り込まれて住んでいる「ユダヤ人」は、その後の改宗者とその子孫の可能性すらある。

『とにかく彼らはもともとのパレスチナの住民ではない。』

補足すると、彼らはもう民族的にユダヤですらない。ユダヤ教は、キリスト教成立以前、いやその後においてもそれと並び、熱心に改宗を勧める宗教であった。だから「帝政ローマ=帝王が神」では嫌われた。

【※「そこに住み続けた」ユダヤ人のその後は?】

『パレスチナにずっと生き続けたユダヤ人は、その後更にさまざまな支配者がその上を通り過ぎていったから、人種的にも混血を重ねていっただろうし、文化的にも徐々に民族の統合性を失っていく。もっとも、彼らに限らず、地球上に「純粋な民族」などというものが存在するはずもないけれども。そして最後に彼らは宗教的にも言語的にもイスラム化・アラブ化していった。その末裔が今日のパレスチナ・アラブ人である。』

アラブ人が外からやって来てユダヤの地を汚している。それを正すのがイスラエルだ、との大声もよく聞く。でもね:

『どのみち、ユダヤ人自身紀元前二千年期以降に外からこの地に移住してきて、先住民族を順に皆殺しにしていって、その代わりに住みついた者にすぎない。他にむかって、あいつは外から来た者だ、などと言う資格はないのだ。しかし、強調しておくが、今日のパレスチナ・アラブ人の先祖をたどれば、ずっとこの地で生きてきた土着のユダヤ人に行き着く。』

【パレスチナ人とイスラエルのユダヤ人の宗教的相違】

前者の祖先は『ずっとこの地で生きてきた土着のユダヤ人』で、『歴史に踏みにじられていくから、同じ土地に住みつづけていても、ユダヤ教を離れ、アラブ化していった。』

かたや後者の祖先はディアスポラのユダヤ人で、『なまじはじめから異教徒に囲まれて生きてきただけに、かえって自分たちの宗教的伝統にしがみついた。その結果、現在にいたるまでユダヤ教信仰を頑強に保ち続けてきたのである。従って彼らが今頃になってパレスチナに乗り込んで来て、ここは本来自分たちの土地だから、などと言っても、それは歴史的嘘というものである。』

いかがだろうか?この世に嘘はつきもの、とカエル面を決め込むか。そんなこととっくに知っていましたよ、と日常生活に邁進するか。それは読者の選択ではある。ただし、以上が正論だとすると、例の「二国家解決」すらむなしく思える民族の蹂躙ではないか。世界をリードする(と一般に思い込まされている)米国が、誰の土地の上に繁栄を築いたかを思い出すと、背筋がちょっぴり寒くなる冬の朝である。

【金子 明】

fragil

★詩誌「フラジャイル 第19号」

発行:フラジャイル党(2023年12月発行)

本サイトではアフガニスタンでの詩作禁止に詩で抗議する世界的な運動となった『詩の檻はない』の日本語版発行を主導しておなじみになった、北海道旭川市を拠点として活動する柴田望氏が主宰する詩誌。旭川市で戦後72年続いた詩誌『青芽』の後継誌で2017年12月に創刊。「青芽」は詩人・富田 正一(とみた しょういち、1927年3月30日 – 2021年4月7日)氏が、日本国有鉄道(国鉄)に勤務する傍ら、19歳から91歳までの72年間発行を続けた。その業績により富田氏は旭川市文化功労賞を受賞している。

本サイトではアフガニスタンでの詩作禁止に詩で抗議する世界的な運動となった『詩の檻はない』の日本語版発行を主導しておなじみになった、北海道旭川市を拠点として活動する柴田望氏が主宰する詩誌。旭川市で戦後72年続いた詩誌『青芽』の後継誌で2017年12月に創刊。「青芽」は詩人・富田 正一(とみた しょういち、1927年3月30日 – 2021年4月7日)氏が、日本国有鉄道(国鉄)に勤務する傍ら、19歳から91歳までの72年間発行を続けた。その業績により富田氏は旭川市文化功労賞を受賞している。

その「フラジャイル」の19号は、昨年、『詩の檻はない』の活動を中心に特集を組んでいる。同時に10月7日にアフガニスタンのヘラートを襲った大地震に対する救援活動を呼び掛ける号ともなっている。

今号の特集は、昨年8月24日、『詩の檻はない』の発行を記念して旭川市で開かれた「世界のどの地域も夜」の全体が収録されていて圧巻。柴田氏より全頁をpdfにして送っていただいた。ここをクリックすればpdfを閲覧できる。ぜひ一読ください。

詩誌「フラジャイル」には公式ブログがあり、ここをクリックすれば同会の日々の活動や詩作品に触れることができます。

得難い活動として皆さんのご支援を訴えます。

なお、詩誌「フラジャイル」第19号は下記2サイトにて購入可能です

・amazon:https://x.gd/lbpcZ

・楽天ブックス:https://books.rakuten.co.jp/rb/17721343/

【野口壽一】

butterflies-and-people

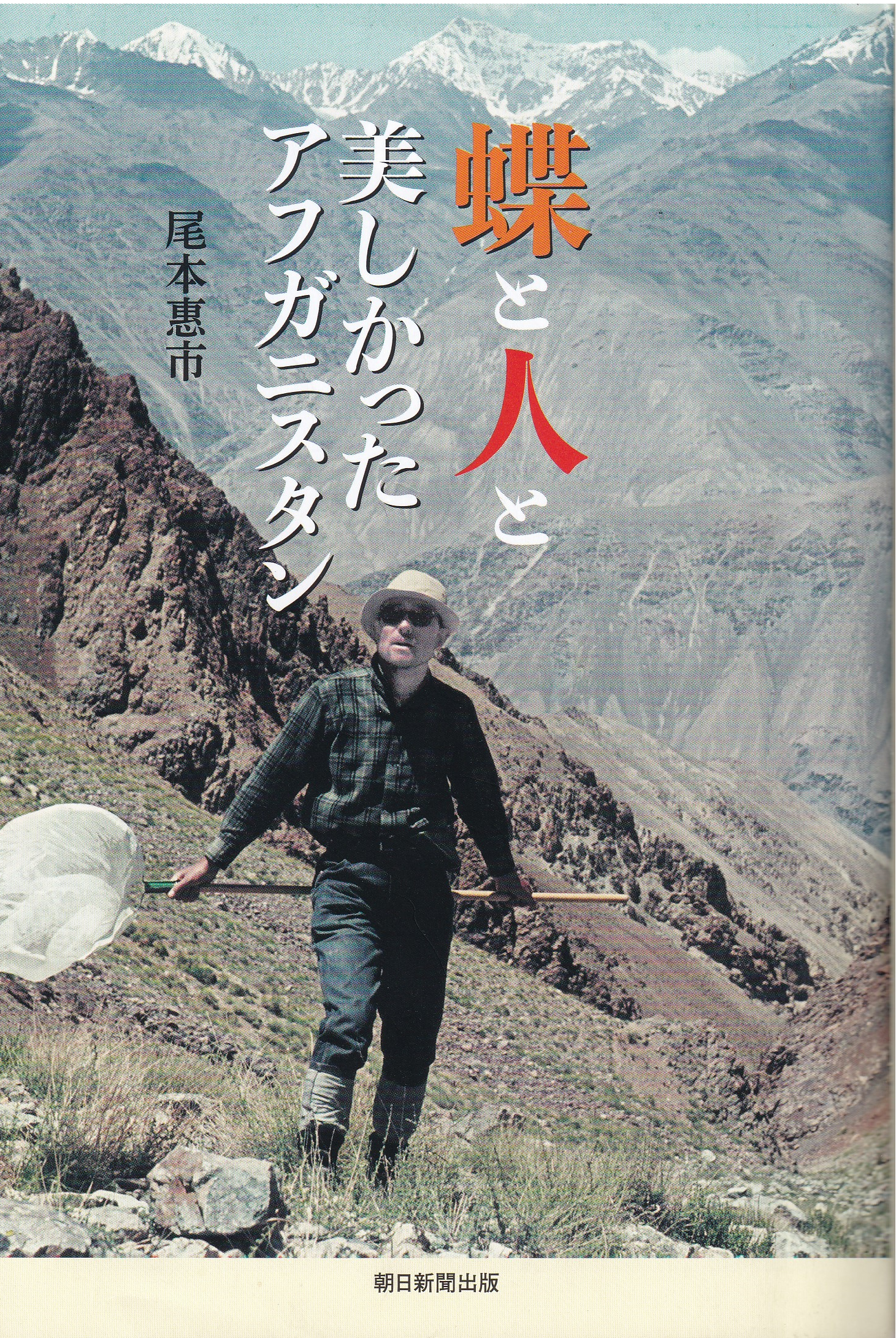

★ヒンズークシュに幻の蝶を求めて

『蝶と人と 美しかったアフガニスタン』尾本恵市著(朝日新聞出版・2023年)

本書は今年90歳の人類学・集団遺伝学の権威の手になる、と書くと堅苦しい専門書と思われるかもしれない。しかし書かれているのは、著者が若干30歳の2カ月間、アフガニスタンの秘境に「幻の蝶」を求めて挑む「冒険とロマン」の書である。

なんと、60年前の踏破行を著者が秘蔵していた日記と写真を引っ張り出してきて、現在の光をあててよみがえらせたものである。と書くと、さらに、セピア色の想いで話ではないかと誤解する慌て者もいるかもしれない。

ところがところが、読み進めるうちに、60年前の記述とはとても思えない新鮮さ。去年の冒険談かとも錯覚するほどのリアルさで迫ってくるのである。

その理由のひとつは、著者があとがきで、ダーウィンが『ビーグル号世界周航記』を書いているように「自然史の研究者が優れた紀行本をものしている」事実を肝に銘じて執筆しているところにあるだろう。

タイトルに「蝶と人と」とあるように、叙述は、研究者やコレクターにとってはため息が出るような蝶に関するマニアックな記述にあふれている。評者は蝶のマニアではないからその分野では豊富にちりばめられた蝶の美しい写真を堪能するしかなかったが、「人」やアフガニスタンの自然、文化、社会、歴史に関する記述には讃嘆の声を発せざるをえなかった。とくに、ハザラ族やヌーリスタン族に関する記述。アフガンの多数民族(部族)であるパシュトゥーン族とのありように対する考察は、現在のアフガニスタンが抱えている困難のよって来るゆえんを知る意味でも貴重な指摘にあふれている。弱者にたいする筆者のひそやかであたたかいまなざしに敬服した。副題に「美しかったアフガニスタン」とあるのは、自然や民衆の心の美しさではあっても、社会の厳しさや生きるうえでの困難さは研究者の目で客観的に正確に叙述されている。

また、あとがきでは進化論をめぐって、西洋哲学との違いが指摘されていて、評者としては膝をたたく思いであった。さらには、カーブル博物館の文物についてかなりのページが割かれているが、それは、評者が原案者となって制作した日本アフガニスタン合作記録映画『よみがえれ カレーズ』の副産物として土本典昭監督がまとめた作品から引用されていた。それも評者が親しみを感じた理由のひとつだった。

最後に、蝶のみならず、豊富に掲載されている人びとや風景写真の鮮やかさ、美しさには舌を巻く。とても60年前の写真とは思えない。

学者らしい洗練された正確なデータと論理と探検とロマン。うらやましい限りの一冊だ。

【野口壽一】

bird

★『わたしのペンは鳥の翼』

アフガニスタンの女性作家たち著、古谷美登里=訳 (小学館・2022年)

昨年10月、twitterで『わたしのペンは鳥の翼』の訳者古屋美登里さんが「書影が出ました」と紹介されてこの本を知り、書店に並ぶ日を心待ちにしました。

アフガニスタンの女性作家18人による23編がいよいよ手元に届き、ワクワクと開くも、何度もページを捲る指が震えて読み進められなくなりいったん閉じる、でも気になってまた開く、を何度も繰り返した後に読み終えることができた本です。

こんなに苦しい読書は初めての経験だったのに、だからもう二度と手には取らないとはならず、落ち着いたらまた読もう!と思っている自分に驚き、「なぜ?」と問いかけると「これほど近くに!日常の場に私を連れて行ってくれたから。何を見るより、何を読むより、アフガン女性たちに近づけたように感じられたから。次はもう少し落ち着いて読めるかもしれないから。もう少し読み込まないともったいない気がするから…」と私の心は語っていました。

アフガニスタンの公用語のダリー語とパシュトー語で書かれた短編をアフガニスタンの女性や男性が英語に翻訳されたので、著者たちの自分らしさがしっかりと伝えられたのだろうなと感じています。

後記に「作品を読んでもらうことは精神的支援なのです」とあり、この言葉を覚えておこうと思いました。

苦しい苦しい作品群の中で、第1部の「犬は悪くない」で描かれた「代書屋」は興味深く、ダリー語勉強中の私は「原文のダリー語文でこの作品を読んでみたい」と叶わぬ夢を見ています。

「ペンの力の強さ」というものを改めて感じさせられた本で、多くの人々の手に渡ることを望んでいます!

【森中真弓】

fawzia-koofi

★『わたしが明日殺されたら』

アフガニスタン次期大統領候補フォージア・クーフィ著、福田素子訳 (徳間書店・2011年)

北の辺境バダフシャーン州では、今(2022年秋)もターリバーンに対して激しい抵抗戦が繰り広げられている。かつてソ連の占領に抗ったのも州内の険しい山中に逃げこんだムジャヒディーンたちで、1992年に彼らは、とうとうソ連の置き土産ナジブラー政権を打ち倒した。何やら抵抗・反逆の地とも呼べそうなバダフシャーンだが、その北のはずれにクーフと呼ばれる小さな村がある。1975年、その村に生まれたのが本書の著者フォージア・クーフィ氏で、執筆当時(2010年)州選出の国会議員(二期目)であった。

クーフィ家は代々続く政治一家だ。父親(ムジャヒディーンが惨殺)も国会議員だった。父の死後、彼女を支えた兄によると『月給で暮らしていく』必要などない家柄だった。代々の搾取と蓄財が物を言ったのだろう。そして彼女の国会議員という地位も、おそらくは父親の地盤と金を引き継いだ結果であろう。

そんな著者の半生記を「生ぬるい」と脇に置くか? 置かれたくない出版社は「次期大統領候補」と著者名に惹句をつけた。彼女は、大統領選をカルザイと戦った『マスーダ・ジャラル』の夢を継ぐ女傑で、そのためにこの本は好事家の耳目を引くのか。そうではない。本書の魅力は、当事者だけが知るアフガニスタンの悲惨な日常が生々しく、女性の目線で記録されていることである。

誰も生まれ出る「家柄」を選ぶことはできない。著者はたまたま、大金持ちの国会議員の娘として生まれた。それは不幸にも、戦乱の時代が始まる頃だった。アフガン生まれの彼女以降の世代は、平和を知らない。その上、地方は「女性に教育などありえない」という文化だ。出自のせいもあり、殺されにそうになること、(ざっと)4回以上。逃げ回った体験は・・・数え切れない。すったもんだの挙げ句、国会議員にまで上りつめた一人の女性の物語だ。

兄たちの反対を押し切り自らすすんで教育を受け、ほかの有力者の妻(大抵第二以下の若夫人)の地位に甘んじることなく、必死で教養を身につけた結果、この半生記を著すことができた。これを冷たく評することが許されるのは、少なくとも「なまぬるい」平和に浸りきった私たちではないだろう。

しかも、これは悲しく怒りに満ちただけの本ではない。地獄とも呼べる環境に置かれてなおユーモア溢れる感覚、あけっぴろげな心情が随所で表され、読む者を楽しませてくれる。これは類い希なる文才だ。大いなる悲しみの中でこそ、笑いが大切なのかしらん、と思わせてくれる。

また、ここで描かれるクーフィ氏はスーパーウーマンからはほど遠く、暴力に打ち震え、大胆かと思いきや実は小心、伴侶には愛情だけでなく肉体を求め、ブルカを強制されると心の底から引っ込み思案になってしまう。そんな彼女を成功へと導いたのは、あのターリバーンも含めた市井のアフガン人の数々の親切だった。

そして2005年、国会に初登院。『何年ものあいだあまりに多くの涙を流したために、流す涙がのこっていなかった』クーフィ氏だが、国会に向かうバスの中で涙した。『その涙は幸せの涙』だったという。だが、ご存じのようにその『幸せ』は、もろくも吹き飛んでしまった。彼女は今ヨーロッパに亡命しているようだ。時に国連で発言するなど、アフガニスタンのよりよき未来のため、しぶとく精力的に活動している。

先に紹介した「アフガン民衆とともに」同様、本書も初出から10年以上が経つうえ、アフガニスタンの状況は大きく変わってしまった。今では、この本に描かれた昔のターリバーンが復活し、再び人々を苦しめていると伝え聞く。特に女性への虐待はいかばかりだろうか?現実を直視するのはつらいが、知らないで放っておける問題ではない。「彼らはさらに悪化した」との声があがるなか、私たちが手にできる必読の一冊である。

(本書は原題が「Letters to My Daughters」でカナダ版。書評子がかつて本サイトの「編集室から」で紹介したのは「The Favored Daughter」という米国版。後者はマラライ・ジョヤへの直接の評を割愛するなど、いろいろ改訂されている。)

【金子 明】

malalai

★『アフガン民衆とともに』

元アフガニスタン国会議員マラライ・ジョヤ著:横田三郎訳 2012年 (耕文社刊)

かなり旧聞に属するが、わが国には「女性がたくさん入っている会議は時間がかかる」と持論を開陳してひどく叩かれた元首相がいる。何たるショービニスト的発言か、と。では、彼のような人物の避難所たるアフガニスタンで女性が国家の重大会議に呼ばれ演壇に立つと何が起きるか・・・

「ウエッブ・アフガン」サイトでおなじみの悪役ザルメイ・ハリルザド(米特別大使)が、アフガン占領の成果を誇示せんがためロヤジルガと呼ばれる伝統的国民会議を復活開催させたのは、2003年の秋だった。ちなみに、もう一人の悪役ハーミド・カルザイがまだ「共和国」の暫定大統領だったころの話だ(初代大統領になるのは翌年)。さて、そのロヤジルガに、はるばる西の辺境地帯から送られてきたのが、この本の著者である。名前はマラライ・ジョヤ(どうも仮名らしい)。まだ25歳の若者であった。

会議が開かれた大テントにはムジャヒディーンのお歴々が鎮座していた。どうにかこうにか発言の機会を得た彼女は、こうまくし立てた。『この国をかくのごとき状態に導いた犯罪者の出席を許し、このロヤジルガの正当性を揺るがすようなことをなさるのは、なにゆえでしょうか。犯罪者たちにここにいることを許しているのは、なにゆえでしょうか。彼らは、今この状況について責任を負うべきです。』

犯罪者と罵倒されたお歴々が怒りだし、スピーチはすぐに止めさせられた。悔しかったが、この声は全国中継され、やがて動画サイトで「マラライの90秒」として世界中に広まった。暗殺を恐れて、西への帰路は直通チャーター便に急遽変更されたほどだった。ちなみに地元空港では歓喜の群衆が出迎えたという。本書は、こうした経緯で当時一躍ときの人となったマラライの自伝である。

読んで驚いたのは、ムジャヒディーンの悪行への容赦なき切り込みである。彼女に、「昔は昔、今は今、今後の政府に必要な人材なら、うまく利用しようではないか」などという日和見は微塵もない。日本人にはちょっと人気のあのマスード(2001年暗殺)でさえ、なますに切り刻む。『宝石商人であり、ロシア人相手に商売をしていた』と暴露し、かつてソ連が撤退したあとには、ライバルの軍閥ヘクマティアールを敵に回して、『あたかも一片の骨を奪い合う犬のごとくカーブルの統治権をめぐって争いはじめた』と、にべもない。

原著が英語で書かれたのは2009年(邦訳の出版は遅れて2012年あたま)で、米大統領がブッシュからオバマに変わったころ。そのため当時のアフガン状況への鋭い批判が、本書のもうひとつの白眉である。「増派などまかりならん」とか「米兵はすみやかに撤退せよ」とか。ところが、いまやアフガニスタンは大きく変わってしまった。一般にムジャヒディーンよりも一層あくどいと伝えらているターリバーンの治世である。

『気の毒なアフガニスタンの人びとは、危険と貧困の中に暮らしている。愛する人たちを見捨てて、国を離れられるだろうか。彼らを地獄の火が燃えさかる中に残して、自分だけ安全な場所を求める気にはなれない』と書いたマラライもSNSによると、どうやら外国に亡命しているようだ。

では、本書をいま手にする理由は何か? 答えは単純である。国を変えるのは、あとに残された国民なのだ。恐ろしい女性差別に本気で命を張って戦い、それに勝利できる者は、いま現地で苦しんでいる女性たち以外に誰がいるというのか。ただし、そんな彼女たちにも精神的バックボーンが必要だ。社会を変える声を持つ先駆的人物が、人々の抵抗する心に火をつける。

マラライは社会福祉の実践者であり、素晴らしい政治家であった。スパルタカスとガリレオとブレヒトを称賛する。アフガン現代史を正しく伝えたい彼女は自伝の姿を借りて本書をしたためたのではないか。複雑なアフガン政治史を、こうもかみ砕いて教えてくれた本は、管見にしてこれまで無かった。

あとは我々が彼女のメッセージをどう読み、どう実行するかである。書かれた13年前よりも状況は悪い方へと傾いた。だが、いやだからこそ、マラライの炎は消え去るどころか、さらに激しく燃えさかっている。彼女はブレヒトの戯曲からこう引用する:

『真理を知らない者は、ただの愚か者です。

だが、真理を知っていながらそれを虚偽という者は犯罪者だ!』

【金子 明】

meena

★『ミーナ』— 立ちあがるアフガニスタン女性

メロディ・アーマチルド・チャビス/訳:RAWAと連帯する会 2005年 耕文社刊

久しぶりに「ミーナ」の本を手に取りました。

久しぶりに「ミーナ」の本を手に取りました。

時々、必要に迫られて、部分的に確認のためにページをめくることはあったけれど、始めから通して読むのは久しぶりのことです。

ミーナに関する本は、このメロディ・アーマチルド・チャビスさんによる伝記が今のところ唯一のものだと思います。

私がアフガン支援に関わって、かれこれ18年になります。RAWAと連帯する会に入ったのは2006年なので16年の関わりです。先輩たちの活動の中で学ばせてもらってきましたがまだまだ勉強不足で、わからないことがいっぱいです。これまでパキスタンやアフガニスタンでRAWAメンバーと会い、交流をしてきました。もっとも英語のできない私は、横に座って聞くだけですが。初めごろはRAWAのメンバーは少し年配の人もいましたが、いつの間にか若い人たちが中心になり活動を担っているようです。それぞれに誇り高く、活動に確信を持ち、けれど時には冗談を言い合ったりできる素敵な人たちです。これまでも常に危険と隣り合わせで活動をしているため,細心の注意を払っています。そのため私たちは彼女たちの本名を知りません。

ミーナ、若くしてアフガン女性の解放に向けて全力で闘った女性です。ミーナが育った環境とその時代、ソ連の侵攻直前のアフガニスタンの政治状況、夫ファイズとの政治信条が異なる中でのお互いへの信頼と愛情、RAWAを作っていった状況など、大変丁寧に書かれています。決して「憶測」や「また聞き」によるものではなく、著者が実際にパキスタン・アフガニスタンに行き、RAWAのメンバーや周りの人々から何度も話を聞き、それらを元にして書かれています。ミーナは夫ファイズが「アフガン解放組織ALO」(毛沢東主義派)のため、同一視されることがありますが決してそうではありません。

本書の中に 「ミーナが最も重要だと考えたのは女性の権利でした。どんな思想を勧められようとも、それが女性の人生に対してどのように影響を与えるかという視点で判断しました。女性の問題を考えるにあたって、社会全体の問題を抜きにして考えることはできません。貧困で教育を受けられない女性は決して自由にはなれない、ということをミーナは知っていました。このような現実社会を変えるには、社会が変わるべきなのだと悟ったのです。ミーナの頭の中では、女性の自由は男性のいかなる優れた発言よりもさらに革命的なことでした。女性の真の平等は内部からすべてを変革させるだろうと思いました」という一節がありますが、これこそミーナが考え、求めたことです。

またミーナは、「女たちの声」という小雑誌を作りました。紙もなく印刷所の当てもなく大変な困難な中で手作りの謄写版によるもので、1984年に前年の大規模なデモで殺された少女を記念する日に創刊号が出されました。この小雑誌は現政権の虐待や暴力を記録しましたが、最も重要だったのはこれがこの国で女性たちへの脅迫と抵抗を記録する唯一の出版物だったことです。

そこに書かれていたのはミーナの詩、これを是非紹介したいと思います。

わたしは決して後戻りしない

わたしは目覚めた女

わたしは立ち上がり 身を焼かれた我が子の灰をかぶって 嵐となる

わたしはわがはらからの流した血の中から立ち上がる

民族の怒りによって力を与えられた

廃墟と化し 焼き尽くされた村が わたしの中に敵への憎しみをかきたてる

もはやわたしをか弱きよるべなきものと思わないでほしい

おお友よ

わたしは目覚めた女

進むべき道を見つけたわたしは 決して後もどりしない

両のくるぶしが砕けようとも

わたしは無知という扉をこじ開ける

わたしは黄金の腕輪に別れを告げる

おお友よ おお同胞よ わたしはかつてのわたしではない

わたしは目覚めた女

進むべき道を見つけたわたしは 決して後もどりしない

とぎすまされた鋭い洞察力をもって

わたしはわが祖国を包む暗黒の中にすべてをみる

その暗やみでは 子を失った母のさけびが いまだ耳にこだまする

裸足でさまよう家なき子のように

喪のよそおいをして その手をヘンナで染めた花嫁のように

腹をすかせる自由に耐えている囚人たちに立ちはだかる壁のように

わたしは抵抗と勇気に充ちた英雄詩の中で生まれ変わる

わたしは血潮のうねりと勝利のなかで 死のまぎわに自由の歌を知った

おお友よ おお同胞よ わたしをか弱きよるべなきものと思わないでほしい

すべての力をふりしぼって ともに祖国解放への道を歩もう

わが声 立ちあがった幾千の女たちと混じり合い

わがこぶし 幾多の友のこぶしと握りあう

ともにわが民族の歩むべき狭き道をすすむ

すべての苦難と 囚われ人の足かせを砕かんがために

おお友よ おお同胞よ わたしはかつてのわたしではない

わたしは目覚めた女

進むべき道を見つけたわたしは 決して後もどりなどしない

ミーナがしてきたことは、常に弱者に寄り添って、それはどこかの国の政治家が常々口にするような言葉ではなく、実際に悲嘆に暮れている女性たちの下に足を運び、声を聴き、必要な支援をしていくということ、しかもそれがあらゆる権力の監視下で命の危険にさらされながら、本当に心からの活動であるということに私は心打たれました。「ミーナ」というお父さんがつけてくれた名前は、アフガニスタンの言葉で「光」を意味するそうです。この言葉の通り、ミーナは弱い者たちに対して光を届け、愛情をいっぱい降り注ぎました。この稀有な女性活動家の意思は、今も色あせることなく次の時代に受け継がれています。内戦時代や前のターリバーン政権の時はもちろん、2001年以降の20年間も決して民主主義の下に政治が行われたわけではなく、アメリカの傀儡政権の下、元軍閥たちが牛耳る社会でした。そして昨年のターリバーンによる政変以降、またもやアフガニスタンの女性やすべての人々にとって悪夢の再来のような状態に陥っています。RAWAの活動はミーナの時代のようにこれまで以上の危険と隣り合わせの状態になりましたが増々必要になっていると思います。そして現在のRAWAメンバーは実際に飢餓に直面する人々に食料を配布し、医療を無料で提供し、ターリバーンによる女子教育の禁止に対して各地で隠れ学校を作っています。ミーナの心は今も確実に受け継がれています。

この自伝は、訳者あとがきにもあるように「アフガニスタン女性とアメリカ女性から、日本に生きる女性への、いや男性も含めたすべての人への贈り物だ」と言えると思います。本書を読むことにより、是非もう一度ミーナが目指したもの、ミーナがしてきたことを見つめたいと思います。

今、私たちの生きる社会は驚くほど多くの問題を抱えています。ミーナの時代と違い、私たちには様々な活動ができる保証もあります。もちろん制約もありますが、広い活動ができるはずです。この本を読みなおし、今自分にできることにきちんと向き合っていくことがRAWAと連帯することであると再確認しました。

【桐生佳子】

isezaki

★<提言> ウクライナ危機から学ぶ日本の安全保障と国際平和

―東京外国語大学教授・伊勢崎賢治氏の講演より(いかなる権威にも屈することのない人民の言論機関 長周新聞 2022年9月27日刊)

2003年10月に開始され、2005年7月7日に終了した「アフガニスタンにおける元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)計画」(参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/17/dmc_0707.html)を指導・遂行した伊勢崎賢治氏の講演記録。伊勢崎氏はファミリーヒストリーから語り始め、アフガニスタン問題、ロシア・ウクライナ戦争まで、いかにしたら現代人が戦争を克服できるのか、個人的経験を踏まえた貴重な提言を行っている。必読!

――「戦争では多くの人が亡くなる。戦争体験はファミリー・ヒストリーとして次世代に受け継がれる。おそらく個人の戦争に対する考え方はそこに左右されるだろう。

僕は国連や政府代表として現代の戦争をいろいろ見てきたが、ファミリー・ヒストリーとしての第二次世界大戦の体験がある。場所はマリアナ諸島サイパン。伊勢崎家はサイパン玉砕で、私の母と祖母、弟(叔父)など数人をのぞいて全滅した。もともと伊勢崎家は小笠原が本籍地だが、国の南方政策に従って一族郎党全員でサイパンに入植した。そこで戦争が勃発し、末期にアメリカがやってきた。

追い詰められた住民や日本兵に向かって米軍がスピーカーで「投降せよ」と呼びかけるなか、それを無視するかのように住民たちは断崖絶壁から身を投げた。私の一族もだ。いわゆる「バンザイ・クリフ」といわれる場所だ。

小学生のときに祖母から聞いた話では、当時「米兵に捕まれば女性はレイプされ、殺される」「男は拷問され、殺される」「どうせそんな辱めを受けるくらいなら天皇陛下のために死ね」と語り合われ、その同調圧力のなかでみんな崖から身を投げたという。」

伊勢崎の語り始めである。全文は右のタイトル名<ウクライナ危機から学ぶ日本の安全保障>をクリックしてお読みください。

★『アフガニスタン・ペーパーズ — 隠蔽された真実, 欺かれた勝利』 クレイグ・ウィットロック/河野純治典 2022年 岩波書店刊

表題書が手元に届いたのでざっと目を通した。著者は「ワシントンポスト」紙の記者クレイグ・ウィトロック。米国史上「最も長い戦争」と呼ばれるアフガニスタン戦争(2001年〜2021年)に関する、米国側が得た証言集だ。アフガニスタン関連の書物はいくつか読んだが、これは抜群に面白い。直接関与した兵士・軍属・政治家たちの生の声だからだ(米国・NATO・アフガニスタン含む)。

ここで“ざっと”と書いたのは、去年8月末に出版された原書(Afghanistan Papers: A Secret History of the War)をすでに読んでいたから。そんな不遜な態度で、天下の岩波出版物を評そうという書評子の不徳をまずお許しいただきたい。ちなみにニューヨークタイムズ(ライバル紙?)も認めるノンフィクション部門の2021年ベストセラーだ。(本サイトで連載した金子明の「アフガニスタン・ペーパーズを読む」は「アフガン戦争でなにを学んだか」のタイトルでここに収録されています。)

表紙の暗い写真は2002年2月に撮られたという米国中央軍の作戦室(フロリダ州タンパ)。現地アフガニスタンと衛星通信でつながっている。迷彩服を決めた15人の軍人たちが半円形に並び、正面のスクリーンには現地の映像らしきものが見える。軍によるマスコミ向け演出だろうが、こんなやつらを敵に回すのはまずかろうと思わせる迫力は十分にある。

ところがページを開くと、彼らのド真面目さを全否定する証言が次々飛び出してくるから傑作だ。もともと2019年末に掲載された「ワシントンポスト」紙の特集記事ということだが、一体全体どこから証言を仕入れたのか?前書きによると、①アフガニスタン復興特別審査官(SIGAR)、②ラムズフェルド国防長官のメモ書き、③口述歴史(米軍や大学などが行った聞き取り調査)がその源で、一部は裁判を経て公開にこぎつけたという。

書評子の読んだ感触では、その割合(①:②:③)は5:2:3。つまり(たぶん)およそ半分はアフガニスタン復興特別審査官(SIGAR)が集めた証言だ。さてそのSIGARとは何か?博識たるべき記者が「よく知られていない連邦機関」と評するマイナー機関なのだが、実はアフガニスタン戦争につぎ込むリソースが正しいものだったか否かを評価する審査官なのだ。

SIGARはシガーで葉巻を連想する。政府にとってはやたら煙たい連中であろう。ただアフガニスタンに費やした額は天文学的数字なので、さすがの金満大国もこれをやらねば治まるまい。ちなみに、SIGARのウェブサイト(https://www.sigar.mil)は現在も意気軒昂で、面白いリポートを出し続けている。たれ込みホットラインもあるし、検索機能はとても充実。この「アフガニスタン・ペーパーズ」騒ぎへの反論もしっかり載せているので、あわせての一読も楽しい。

本書でどんな奇天烈な証言が飛び出すかは、前記の本サイト特集に詳しいのでここでは割愛する。ただ、それらにも負けずこの著者が優れているのは、アフガニスタン戦争を今に生きる歴史としてとらえようとする真剣な姿勢と、年代を追った展開が彩る物語性だ。まるで長い推理小説(この本368頁!)を一気に最後まで読み通させてしまうがごとき筆力だ。

しかもいまはインターネット時代なので、この本は最終ページで終わらない。SIGARは前述の通り未だにリポートを出し続けているし、著者のウィトロックもツイッター(@CraigMWhitlock)などのSNSで盛んに情報を発信中だ。この本がアメリカで出版されたのは去年の8月31日。一周年の記念日も近づいた。ぜひ手に取って、または図書館で借りて、読むことをお勧めする。

最後に、誰かSIGARのリポートを訳して日本で出版しないかな。あと、ターリバーンを取材した「裏アフガニスタン・ペーパーズ —ターリバーンからみた戦争の真実」もぜひ読んでみたい。

【金子 明】

★『アフガニスタンの教訓 挑戦される国際秩序』 山本忠通/内藤正典 2022年 集英社新書

著者の山本氏は外務省職員。本国での勤務、諸外国での公使・大使職を歴任したあと国連事務総長特別代表・国連アフガニスタン支援ミッションの長として現地でアフガニスタン和平業務に従事。内藤氏は同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授、イスラームおよび中東学者。イスラム共和国代表とターリバン代表を同志社大学に招き両者が同席する世界初の国際会議を主催。本書は両者の対談の形をとり、山本氏の実践と内藤氏の研究との成果が縦横に語られ、外部からはうかがい知れないアフガニスタンの深層の矛盾が解き明かされていく。「国連、欧米の支援下、自由と民主主義を掲げた共和国政府はなぜ支持を得られず、イスラーム主義勢力が政権を奪回できたのか?」「アフガニスタン情勢のみならず、ロシアのウクライナ侵攻など、国際秩序への挑戦が相次ぐ中・・・問題の深層と教訓、日本のあるべき外交姿勢を語る。揺らぐ世界情勢を読み解くための必読書。」(本書カバーの言葉)※なおこの書については2022年8月5日付視点「ターリバーンの代弁者になってはならない」が詳述している。

★『タリバン台頭』 青木健太 2022年 岩波新書

著者は英ブラッドフォード大学で平和学を学び、アフガニスタン政府アドバイザー、在アフガニスタン日本国大使館書記官などで7年間の現地勤務。帰国後外務省、お茶の水大学講師などを経て現在は中東調査会研究員。豊富な現地体験と学究活動、アフガニスタンの歴史研究を踏まえた現状分析に定評がある。著者の課題は次の課題に答えることである。「〝テロとの戦い〟において〝敵〟だったはずのタリバンが、再びアフガニスタンで政権を掌握した。なぜタリバンは民衆に支持されたのか。恐怖政治で知られたタリバンは変わったのか、変わっていないのか。アフガニスタンが直面した困難には、私たちが生きる現代世界が抱える矛盾が集約されていた。」アフガニスタン問題に関心をもった読者にとってまず紐解いて損のない好適の入門書である。

アフガニスタン、パキスタンの双子のターリバーン問題

★ アフガニスタン、パキスタンの双子のターリバーン問題

USIP(United Stares Institute of Peace)

2022年5月4日水曜日

筆者:Asfandyar Mir、Ph.D.

パキスタン・ターリバーン(Tehreek-e-Taliban Pakistan)によるパキスタンでの攻撃は、アフガニスタンのターリバーンとパキスタンの間の緊張を高めることにつながる。そこにはどんな危機があるのだろうか?

パキスタンとアフガン・ターリバーンは、大きな危機の瀬戸際に立たされている。ターリバーンは、米軍およびアフガン政府に対する反乱の間主要な国家的支援者であったパキスタンに、政権をとって以来反抗してきた。それは、アフガニスタンとパキスタンのあいだの国境状態に異議を唱え(デュアランドライン問題)、パキスタンの反政府勢力であるテヘリク・エ・ターリバーン・パキスタン(TTP)、別名パキスタン・ターリバーンに避難所を提供することにあらわされた。TTPは数千人のパキスタン人を殺害し、ターリバーン・スタイルでシャリーアを遵守した国家をパキスタンで建設しようと狙っている。ターリバーンは長年の支援に対する感謝からパキスタンに従順になると考えていたイスラマバードを驚かせた。

特に、ターリバーンの支配から8か月が経過した現在、パキスタンの治安部隊を標的としたTTPの攻撃が活発化しており、緊張が高まっている。4月21日には、パキスタンがTTPの拠点とみなすアフガン国内で空爆を行った。そしてその空爆は民間人の殺害に終わるなど、大きくエスカレートしている。これに対し、ターリバーンはカブールのイスラマバード特使を呼び出し、ターリバーンのヤクブ国防相をつうじてパキスタンを名指しこそしないものの、さらなる攻撃があった場合には報復すると威嚇した。それに対してパキスタンは、テロ集団によるアフガン領土の使用に対してこれまでで最も強い抗議を行い、それが停止されなければ再び国境を越えた行動を取る可能性を示唆した。

なぜこのような事態になったのか。この事態は、ターリバーンのTTPに対する計算、イスラマバードが取り得る政策オプション、米国にとって何が問題なのか、といった問題を提起している。

パキスタンはなぜ空爆を選択したのか?

パキスタンが国境を越えた空爆を行うのは、アフガニスタンにおけるTTPの軌跡と、ターリバーンがTTPを抑制できないことに対するパキスタン指導者の不満の高まりとが関係している。数年前に復活して以来、TTPはパキスタンを攻撃するためにアフガニスタンでの拠点を強化してきた。特に、反政府勢力としてのターリバーンの領土的影響力が大きかった地域で、TTPはその拠点を強化してきた。同国を占領した後、ターリバーンはTTPに事実上の政治的亡命を与えた。TTPはアフガニスタンでの政治的地位の向上を利用して、国境を越えた攻撃を強化し、現在では定期的に戦闘員をパキスタンに送り込んでいる。

ターリバーンによるアフガン支配後の最初の数か月間、パキスタン当局は、公の場でターリバーンのTTPに対する政治的アプローチを軽く見て、内々にターリバーンにアフガニスタンでのTTPの活動を制限するよう求め、取り締まりを要求するにとどめていた。その要求に対してターリバーンはパキスタンにTTPのいわゆる「不満」に対処するよう求め、会談の仲介を申し出た。数か月にわたる対話プロセスの後、TTPは政治的に増強し、勢いを増したように見える。4月、TTPは「アル・バドル(Al-Badr)」と名付けた春の攻勢を開始した。それはパキスタンに対するここ数年で最も重要な反乱軍の猛攻となった。

パキスタンが空爆にジェット戦闘機を導入したのは、毎月のように激化する暴力行為と治安の悪化に対応するためだった。これには少なくとも2つの高圧的な目的があったと思われる。第1に、パキスタンはおそらく爆撃によってTTPに、国境を越えた避難所は想定しているほど安全ではないというメッセージを送り、さらなる国境を越えた行動を抑止することを狙ったのだろう。そして第二に、パキスタンはターリバーンに衝撃を与えて、TTPへのアプローチを再考させようとしたのだろう。パキスタンの軍部指導者は、アフガン領内での軍事行動がアフガン人に不人気であることを知っているようだ。少なくとも、TTPとターリバーンの関係にくさびを打ち込み、ターリバーンの現実主義者にTTPへの支援の代償を考えさせることを期待したのだろう。

しかし、パキスタンは手の内を明かしすぎたのかもしれない。空爆により、少なくとも20人の子どもが他の民間人とともに死亡した。パキスタンの公式見解に反して、TTPの指導者が殺害されたという信頼できる報告はない。さらに重要なことは、たとえ一部の現実主義者がパキスタンとの敵対関係を維持する必要性を感じていたとしても、アフガニスタンでのTTPの地位と活動には変化がないため、ターリバーン全体は動じないように見えることである。同時に、ターリバーン内の反パキスタン感情は急上昇し、ターリバーン内のTTPへの支持を強めているように見える。パキスタンによる空爆は、アフガニスタンの主権を侵害するものとして、アフガニスタンの政治家全体の反パキスタン感情も活性化させた。パキスタンに立ち向かい、あるいは軍事的に対応することは、ターリバーンの国内政治的立場を強化する可能性がある。

ターリバーンのTTPに対する計算

ターリバーンは、アフガン国内でのTTPへの支援をほとんど隠そうとしない。しかし、2021年8月以降、彼らの支援の論理は依然として不明確である。

武力によってシャリーアを遵守する政治秩序を実現しようとするプロジェクト。TTPは、ターリバーン首領に忠誠を誓うことによって、自らをターリバーンに従属させ、連携に拍車をかけている。また、歴史を指摘する人もいる。TTPの多くは、ターリバーン創設時に自爆テロを行うなど、ターリバーンを支援した。ターリバーンとTTPは、アル=カーイダを同盟者として共有している。有力なハッカーニ一族とTTP、南部のターリバーン指導者の一部とTTPの政治指導者の間には、戦時中の強い人間的絆がある。部族の絆とパキスタン国家に対する軽蔑を軸にした民族的友好関係が、少なくともターリバーンの幹部と中間層には豊富に存在している。

このような歴史と背景を考えると、ターリバーンが政権乗っ取り後の立場を説明する1つの理由は、TTPをパキスタンとの交渉材料として使いたいからである。もう1つは、ターリバーンが、TTPのような同志である政治家が最終的にイスラマバードで権力を握ることを望んでいるという見方である。第3の視点は、TTPがターリバーンの上層部に深く支持されていることと、アフガニスタンにおけるTTPの規模を考えると、ターリバーンがTTPを追及するには、ISIS-Kの脅威が増大していることもあり、能力的に制約がある、というものだ。最後に、アフガニスタンの野党指導者の中には、ターリバーンの立場とTTPの暴力は、パキスタンの強力な情報機関であるISIが、過去何年にもわたってターリバーンを支援してきたことを免罪するための巧妙な策略であると考えている者もいる。

動機が何であれ、要するに、ターリバーンはTTPに対して意味のある行動をとる気がない。

パキスタンの政策対応

パキスタンが秘密行動ではなく、空爆を行ったのは、ターリバーンに公的なメッセージを送りたいと考えたからである。また、パキスタンが近年強化してきた無人兵器ではなく、有人兵器の使用を報告したことも注目される。以前、より限定的な標的を狙うために無人機を使用したが、ミサイルの爆撃に失敗した。しかし、標的設定能力は依然として鈍いため、その有用性は限られ、民間人への被害を考えると、逆効果になる可能性さえある。民間人を殺す攻撃が増えれば、TTPの新兵を増やすだけでなく、ターリバーンの反応を誘発する可能性がある。パキスタンではバルーチスタン分離主義者の脅威も同時に拡大しており、国内経済危機の中で、こうした暴力的なエスカレーションはパキスタンの安全保障上の負担を大幅に増大させることになる。

一方、ターリバーンがTTP問題の処理に協力してくれるというパキスタンの期待も、もはや限界に達しているのかもしれない。ターリバーンは、パキスタンの指導者が和平交渉でTTPを受け入れるよう主張しているようだ。シェバズ・シャリフ首相の新連立政権は、最近追放されたイムラン・カーンの容赦ない政治的挑戦から圧力を受けており、暴力に蓋をして経済に焦点を当てるために、もう一度会談の機会を与えたいと考えているのかもしれない。以前、パンジャブ州の州首相を務めたとき、シャリフは当時のTTP議長ハキムラ・メスードと州レベルの停戦を仲介しようとし、TTPにパンジャブを守るよう公に懇願するまでに至ったことがある。今回は、TTPが長期停戦の前に譲歩を要求しているため、行き詰まる可能性がある。

パキスタンがターリバーンに反旗を翻す用意があることを示す強い兆候はない。これは、ターリバーンを、アフガニスタンにおけるインドの影響とされるものへの最も安全な対抗策と見なすイデオロギー的惰性によるものであろう。また、ターリバーンに代わる有力な政治的代案がないためかもしれない。

それでも、短期的には、パキスタンはターリバーンに対してより強圧的な影響力を求めると思われる。下手をすると、パキスタンは、TTPを支持するターリバーンの指導者を疎外することで、ターリバーンの内政を操作しようとするかもしれない。パキスタンは、ターリバーン指導者の家族やパキスタンに残っているターリバーン指導者の資産に対する弾圧を試みるかもしれない。また、ターリバーンが好意的に受け止めているパキスタンの宗教聖職者たちに、彼らの行動を非難させることもできる。より高いレベルでは、ターリバーンに経済的圧迫を加えるために国境を閉鎖することもできる。ターリバーンの収入が限られていることを考えれば、これはターリバーンに大きな圧力をもたらし、同国の人道的危機を悪化させるだろう。

米国の政策への影響

米国の政策立案者が直面している一つの大きな疑問がある。パキスタンで拡大するテロリストの暴力に、米国は政策的にどう対処すべきか? 戦略的競争という要求が高まる中、米国のテロ対策資源は限られている。パキスタンが自ら招いた混乱は、確かに米国政府の責任ではない。しかし、アフガニスタン・パキスタン地域全般とパキスタンの政治・治安情勢は、アフガニスタンの国家的存続、この地域から発せられる多国間・地域間テロ活動のリスク、核セキュリティなど、最小限の米国の国家安全保障上の利益にさえ影響を与えうる方向へ進んでいる。米国は、ターリバーンとパキスタンの関係や、パキスタンにおけるテロ暴力の激化に十分な注意を払う必要がある。また、政策立案者はアフガニスタンに加え、パキスタンにおけるテロ活動のレベルと種類に関する明確な閾値を特定すべきであり、そのためにはテロ対策のアプローチに関するギアチェンジが必要となる。パキスタンにおけるTTPの領土的影響力の拡大や、TTPに依存し、インドに対するメッセージ性を強めているアルカイダの活動は、そうした危険なテロ活動の兆候となるであろう。

米政府はまた、ターリバーンに対する新たな協調的、強制的アプローチに対するパキスタンの受容度を測るべきである。多くの政策立案者は、アフガニスタンで米国と敵対するパキスタンに不満を抱いており、パキスタンが関与する強制的な計画には懐疑的である可能性が高い。さらに、どのような圧力がターリバーンの計算を変えることができるのか、予想するのは難しい。しかし、ターリバーンに対する国際的な非難が高まり、前進が限られる中、パキスタンのような比較的影響力の大きい国を含む多国間の協調的な圧力は、代替案よりはましである。空爆が示すように、パキスタンは過去にない方法でターリバーンに対する強制的な影響力を求めている。パキスタンが再調整を行う際に、隙ができるかもしれない。政策立案者は、テロ対策など米国の優先事項にとって重要なさまざまな政治問題について、パキスタンと共同でターリバーンに圧力をかける方法を探るべきだ。パキスタンは、ターリバーンの承認は白紙であることを公に示し、同盟国の一部に承認を求めるのをやめることで、部分的にはそうすることができる。また、ターリバーンの外交的扱いを減らし、テロ対策に関するメッセージを米国政府のそれと一致させることもできる。

米政府はパキスタンによる空爆についてコメントしていないが、民間人の被害を軽減するために、空爆による標的化に関するパキスタンのプロセスを慎重に評価する必要がある。これは、既存の二国間の軍対軍のチャンネルを通じて行うことができる。もしパキスタンの空爆が同様の規模で民間人に被害を与え続ければ、武力紛争法の違反となるだけでなく、標的となった地域の住民を過激化させ、この地域のテロの脅威を弱める上で逆効果となる可能性がある。また、パキスタンの国境を越えた標的設定が米国のシステムに依存している場合、パキスタンは米国政府提供の機器に関するエンドユーザーの制限(一般に国際人道法の遵守が求められる)に従わなくなる可能性がある。

最後に、パキスタンとターリバーンの関係悪化は、ターリバーンの政治的軌跡に関する米国の政策的利害に重要な示唆を与えている。ターリバーンは、9・11以前と同じように、アフガニスタンにおける外国人聖戦士(ジハーディスト)へのコミットメントのために大きなリスクを負うことをいとわず、国際的なアクターの懸念は、たとえ外交的承認を得ていない時期であっても二の次であるということを示している。このことは、ターリバーンがどのような政権であるかを物語っている。彼らは、一部のアナリストが喧伝するほど国家主義的に内向きでもなければ、国際的な関心に応えようとするわけでもない。政策立案者は、アフガニスタンの領土が国際テロリズムに利用されるのを防ぐというターリバーンのコミットメントについても現実的である必要がある。(完)

★『アフガニスタン マスードが命を懸けた国』 長倉洋海 2022年4月10日 白水社

アメリカ9.11同時多発テロの2日前、自爆テロで生命を絶たれたアフマッド・シャー・マスード。ソ連軍侵攻の最初から武装闘争を組織し指導し戦い、勝利に導いた現場指揮官として、また、ジハードを戦うムジャヒディーン指導部の一人として、多くがパキスタンを拠点に活動した中にあって、あくまでも自らの出身地であるパンシール渓谷にこだわり、そこを解放区として理想社会の建設にとりくんだ稀有の指導者であった。その類まれな軍事指導理念に基づく一貫した戦いにより、ソ連軍撤退後にPDPAを打倒し政権奪取した後に国防の責任者となった。イスラームの理想に立脚した新社会の建設に取り組めるはずであったが、ムジャヒディーン内部の利権争い、派閥抗争に直面。アフガニスタンはいっそうの荒廃に沈んでいく。その中にあって、なんとか戦線を立て直そうとするマスードだが、新たな敵、国際的なイスラームテロリズムの潮流が立ちふさがってくる。邪悪な世界戦略の前に立ちふさがる最大の邪魔者マスードをアラブ人テロリストをつかって消し去ったビン・ラーディンの計画が、9月11日のアメリカ上空に炸裂する。著者の長倉は1983年から死の直前までマスードおよび彼の軍団に密着しながら、彼らの戦いを内部から見つめ、記録し、ターリバーンが再来した現在にあっても、マスードの意思を引き継いで戦い続ける人びとへの熱いまなざしを注ぐ。緊急出版でありながら、40年に及ぶアフガニスタン民衆の苦闘の歴史を通観する書となっている。長倉が本書でつぐむマスードの思想の一端・・・

アメリカ9.11同時多発テロの2日前、自爆テロで生命を絶たれたアフマッド・シャー・マスード。ソ連軍侵攻の最初から武装闘争を組織し指導し戦い、勝利に導いた現場指揮官として、また、ジハードを戦うムジャヒディーン指導部の一人として、多くがパキスタンを拠点に活動した中にあって、あくまでも自らの出身地であるパンシール渓谷にこだわり、そこを解放区として理想社会の建設にとりくんだ稀有の指導者であった。その類まれな軍事指導理念に基づく一貫した戦いにより、ソ連軍撤退後にPDPAを打倒し政権奪取した後に国防の責任者となった。イスラームの理想に立脚した新社会の建設に取り組めるはずであったが、ムジャヒディーン内部の利権争い、派閥抗争に直面。アフガニスタンはいっそうの荒廃に沈んでいく。その中にあって、なんとか戦線を立て直そうとするマスードだが、新たな敵、国際的なイスラームテロリズムの潮流が立ちふさがってくる。邪悪な世界戦略の前に立ちふさがる最大の邪魔者マスードをアラブ人テロリストをつかって消し去ったビン・ラーディンの計画が、9月11日のアメリカ上空に炸裂する。著者の長倉は1983年から死の直前までマスードおよび彼の軍団に密着しながら、彼らの戦いを内部から見つめ、記録し、ターリバーンが再来した現在にあっても、マスードの意思を引き継いで戦い続ける人びとへの熱いまなざしを注ぐ。緊急出版でありながら、40年に及ぶアフガニスタン民衆の苦闘の歴史を通観する書となっている。長倉が本書でつぐむマスードの思想の一端・・・

・長倉は言う。——アフガニスタン自体がさまざまな民族、集団の寄せ集まりなのだ。ただ、その違いを乗り越え、同じアフガニスタン人としてお互いを尊重し合いたいと考える人たちが確実にいる。マスードもその一人だった。しかし、マス・メディアはその点をあまり伝えてこなかった。(p.20)

・2001年4月EU議会に招待されたヨーロッパ滞在中、マスードは――”アフガニスタンの「内戦」は、「民族対立」が原因ではない。自分たちが戦っているのはテロリストだ。自分たちがいなくなれば、このテロリズムは世界に広がっていく”と話し、大胆な介入を続けるパキスタンを国際社会がしっかり監視するよう訴えた。(p.32)

・カーブルでの決起に失敗しパキスタンに逃れそこからさらに山中を逃亡する生活の中で「人々の支持のない革命は成功しない」とマスードは悟る(談)(p.64)

・このとき、急進的革命思想を見直し、闘争名である「マスード」をなのるようになり、パキスタン軍と一線を画して戦う姿勢を鮮明にし始めた。(同p.64)

・マスードは79年パンシールに戻り解放区建設に努める。サラン・ハイウェー攻撃、ソ連軍を悩ませる。

・「タジクやパシュトゥン、ハザラという区別はやめよう。私たちは皆同じアフガニスタン人だ」と、マスードはことあるごとに各地を遊説して訴えた。(p.87)

・マスードが目指していたのは、イスラムの規範のもとに、教育を進め、貧困をなくし、国としての発展を進めるという理想のイスラム共和国をつくることだった。諸外国の介入をなくし、自由で平和なアフガニスタンが夢だった。(p.89)

・このころ(83年頃)パキスタンはヘクマティアール派を優遇。資金や武器を同派に集中的に与えていた。ラバニのオフィスはパキスタンにあったがマスードはパンシールの拠点を離れなかった。ヘクマティアール派やサヤフ派がアラブ人を兵士として受け入れていたがマスードは「これはアフガニスタンの独立を勝ち取る私たちの戦なのだ」と言って外国人を参戦させることはなかった。(p.91)

・92年からの混乱。次のような率直な反省をマスードは語る。

「当初は、カブールでの混乱は短いだろうと考えていた。しかし、北のドスタム(ウズベク人司令官)、西のイスマイル・ハーン(西部に力を持つタジク人司令官)、東のハジ・カディール(パシュトゥン人司令官)らは、暫定政府の発足に合意する前に、それぞれに地位を押さえてしまったから、問題が顕在化した。皆が自分の支配地域を失うのを恐れて、なかなか中央政府に協力しようとはしなかった。また、長いゲリラ生活を終えて山を下り、急に権力を手にしたからだろうか、すっかり増長してしまった者もいた。私は戦闘を収めるのに忙しく、ラバニ(大統領)も内閣の中で指導者として力を発揮できず、歯止めがかからなくなった。私たちも初めての経験でどう対処したらいいのかわからなかったのです」(P.107)

・テロに会う一か月前に、フランスの女性ジャーナリストのインタビューに答えて、チャドリについてこんな話をしている。

「ここ(パンシール州)では女性たちは何も強制されてはいません。しかし彼女たちは習慣を捨てることができず、自発的にチャドリを身に着けてしまうのです。つけてはいけないと命令を下すことはできません。それではタリバンと同じことになってしまいます。アフガニスタンでは、不幸なことに女性たちは特殊な文化のもと、何世紀も抑圧されてきました。(中略)アフガニスタンでは現在、八〇%の女性が非識字者です(ちなみに男性の非識字者は五四%)。何より大切なのは教育です。教育の機会が与えられなければ、女性は自分を解放することはできません」(日本版「ELLE」2001年十二月号))(p.126)

★ 「ウクライナは早く降伏するべき」そうした主張は日本の国益を損ねるトンデモ言説である

「国際法」を守ることは、日本の国益を守ることになる

篠田英朗 2022年3月28日 PRESIDENT online

本論稿において著者は、ロシアのウクライナへの侵略行為が国際社会の根本規範に明白に反していると指摘する。現代国際社会の秩序は、「国連憲章体制」とも呼ばれる。国連憲章は、世界憲法とは違うが、しかし193の加盟国が国際社会の根本秩序について合意した内容を持っているという点で、国際法の体系的な基盤となっている。第2次世界大戦以前は国家間の戦争は「宣戦布告」という果たし状を交わしルールに則って行うものとされた。しかし第2次世界大戦後は冷戦体制下、国連が存在してるにもかかわらず、朝鮮戦争、ベトナム戦争、ソ連進駐下のアフガニスタンなど「宣戦布告なき戦争」がつづいた。さらには、非対称戦争とか対テロ戦争などと20世紀前半の概念では規定できない武力行使が頻発するようになってきた。そのような時代には、国際的な規範の確立が重要であり、それを破ったプーチンのロシアを勝利させてはならないのだということを、国際法理論的に証し出している。[本論を読む]

著者は東京外国語大学教授。

1968年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、同大学大学院政治学研究科修士課程修了、ロンドン大学(LSE)大学院にて国際関係学Ph.D取得。専門は国際関係論、平和構築学。著書に『国際紛争を読み解く五つの視座 現代世界の「戦争の構造」』(講談社選書メチエ)、『集団的自衛権の思想史――憲法九条と日米安保』(風行社)、『ほんとうの憲法―戦後日本憲法学批判』(ちくま新書)など。

書籍 /出版物

★『苦悩するパキスタン』水谷 章 2011年(2017年第2刷)花伝社刊

著者は1980年に外務省に入省。外交官としてパキスタンに滞在し同国の研究を行っている。本書は一橋大学大学院で2007年から2009年にかけて行われた講義をもとに執筆されている。現地での研究をベースに大学での講義ノートに整理・加筆がおこなわれているため、豊富なデータが詰め込まれているわりにはパキスタン政治経済の歴史と状況が俯瞰的かつ分かりやすく述べられており読みやすい。この種の著作に一般的にありがちな公平中立客観をうたう無味乾燥な叙述と異なり、タイトルにあるようにパキスタンの国家・国民・庶民の「苦悩」をビビッドに捉えていて、引き込まれる。学問的でありながらドキュメント作品を読むかのような楽しみを与えれくれる書である。

★『西南アジアの砂漠文化――生業のエートスから争乱の現在へ』松井健 2011年 人文書院刊

著者が1978年から始めたアフガニスタン・パキスタンでのフィールドワークをベースに30年におよぶ論及をまとめた労作。特筆すべきは世界最大級の民族集団であり国家的には分断されながらも自立独立性をかたくななまでに固守する遊牧民を出自とするパシュトゥーン族の民族文化をその成り立ちから現在までを実証している点である。同じ遊牧民であるバルーチュ族との比較をも行いながらパシュトゥーン族の文化を特徴づけるイスラームの受容と伝統的な慣習法であるパシュトゥーン・ワリの実相を実証的に解明していく叙述には引き込まれる。とくにパシュトゥーン・ワリの最大の特徴である血讐と女性の扱いを「性愛のテーマ」としてまとめ、それを譲ることのできないパシュトゥーンの精髄としてまとめられている点に惹かれる。果たしてパシュトゥーンがそれら時代遅れになった慣習法を固陋として捨て去る日は来るのか。「ジハード」の錦の御旗が達成されたこれからのアフガニスタンでのターリバーンの動向に注目したい。

★『黒い同盟 米国、サウジアラビア、イスラエル』宮田律 2019年 平凡社刊

アフガニスタン問題をその国の国境内だけをみて論じることはできない。ターリバーンの誕生と育成に関するパキスタンの介在は今や隠すことはできなくなった。一方、サウジアラビアを発祥とする過激なイスラーム思想を奉じたアル=カーイダの存在は希薄になったとはいえ、アラブの過激なイスラーム主義勢力は依然としてアフガン内に存在している。今後ターリバーンは「黒い同盟」と同対応していくのか、目が離せない。

★『アフガニスタンを知るための70章』前田耕作/山内和也(編著) 2021年 明石書店刊

本書はありきたりのノウハウ・ウンチク本と異なり、アフガニスタンに関する各分野の専門家45人が執筆するアフガン百科全書的専門性を維持している。しかし、アフガニスタンの魅力を伝える執筆の工夫やコラムの数々を通じて、アフガニスタンがすぐそこにあるような錯覚を与える親しみやすさを与えてくれる。本書の企画は2021年が日本とアフガニスタン修好条約交付の90周年を迎える節目の年に当たり、それに合わせた出版を企画したが発刊直前にターリバーンのカーブル占拠とイスラム共和国崩壊があり、急遽補論が執筆されたという。緊迫感もうかがえる。巻末に「アフガニスタンを知るための文献・映像」として情報リストが添えられていて便利。アフガニスタンに興味をもつすべての人の座右の一冊にふさわしい。

●『シルクロードの謎の民-パターン民族誌』J.スペイン著 勝藤猛/中川弘共訳 1980年 刀水書房

ソ連がアフガニスタンに武力介入した直後に発行された本書は、パシュトゥーン人(パターン族)とその社会、成り立ちを詳細に描いている。アフガニスタン現地で長年留学研究生活をおくりパシュトゥ語を自在に操る勝藤氏や現地に造詣の深い中川氏ならではの翻訳と解説が外部からの理解がむつかしいとされているJ.スペインの名著をとおしてパシュトゥン族の謎をのぞかせてくれる。「アフガン問題とはパシュトゥン問題にほかならない(アブドゥル・ハミド・ムータット)」との本質を理解するためには必読。

●『新生アフガニスタンへの旅-シルクロードの国の革命』野口寿一著 1981年 群出版刊

ソ連のアフガニスタンへの軍事介入直後の80年夏、全世界が反ソ連・反アフガンキャンペーンを展開し、モスクワオリンピックもボイコット攻撃を受け、外交・経済・報道制裁を受け真実の報道がなされなくなっていたアフガニスタン。そこに日本初の公式ジャーナリストビザを得て単身飛び込み40日にわたって人びとの生活を取材した写真記録。そこで著者が見たものは、イスラム教の影響が強まっている現在では想像も困難なほどの、社会改革と進歩をもとめる人びとのエネルギッシュで開明的な生き生きとした姿であった。世界の巨大な力によって覆い隠されていた真実の姿を写真を通して知ることができる。

●『タリバン-イスラム原理主義の戦士たち』アハメド・ラシッド著 2000年 講談社刊

セプテンバー・イレブンの直前まずイギリスで発行され世界的に話題になったタリバンの実像を豊富な取材によって紹介した本。「タリバン」は国際政治のミステリーを解くカギ●謎にみちた「タリバン」の最高指導者ムラー・オマルとはどんな人物か?●アメリカが500万ドルの懸賞金をかけて追う大物テロリストの潜伏先●CIAと巨大石油資本の策謀、ロシア、イラン、パキスタンの思惑と駆け引き。●世界最大の密輸ビジネスが跋扈し、麻薬マネーが踊る「アフガン回廊」とは?●超イスラム原理主義をふりかざす過激な「聖戦」がもたらす影響とは?、などなどの疑問にジャーナリスティックに答える。

●『アフガン戦争の真実-米ソ冷戦下の小国の悲劇』金成浩著 2002年 日本放送出版協会刊

第2次世界大戦の戦後処理の過程で分断された朝鮮半島を出自とする大阪生まれの筆者が、グレートパワーと周辺諸国の思惑によって自立を妨げられ苦悩するアフガニスタンを、同じ苦しみをもつ民族としての視点を共有し、ソ連軍進駐の謎に挑む。本書の価値は、当時知ることのできなかったソ連共産党内部の公式記録に、ソ連崩壊後公開され始めた内部資料にじかにアクセスすることにより、それまで秘密のベールに隠されていたソ連共産党内部の決定プロセスに迫りえたことである。そこで明らかにされた事実は「不凍港を求めて侵攻するソ連の南下政策」といった俗論とはかけ離れたソ連共産党とアフガニスタン人民民主党内部の革命を防衛するための「苦悩の決断」のプロセスである。しかしその後のアフガニスタンの現実は、その「苦悩の決断」=「武力による政権の維持」の無力さと悲惨さを実証するプロセスであった。

●『アフガニスタン国家再建への展望-国家統合をめぐる諸問題』鈴木均編著 2007年 明石書店刊

本書は2003年から2004年にかけてアジア経済研究所における「現代アフガニスタンの政治と社会」研究会および「アフガニスタンをめぐる政治過程と国際関係」研究会の最終成果として8人の筆者によって執筆されたものである。アフガニスタンの抱える困難が、近代的な市民によって形成される国民国家をモデルとして捉えようとするところにあるとの認識に立って、では、アフガニスタンにおいてどのような国家統合と国家建設が可能なのかを、共和制アフガニスタン、PDPA政権下、ムジャヒディーンの論理、その後の北部同盟-タリバン政権-カルザイ政権と変転するアフガニスタンの国家観・憲法観をあとづけながら解明しようとしている。しかしそこでも、アフガニスタンの相対的多数民族であるパシュトゥーン族のもつ矛盾、パキスタンとの関係が乗り越えるべき大きな障壁であることが明かしだされている。

●『ジハード戦士-真実の顔』アミール・ミール著 2008年 作品社刊

著者アミール・ミールは日本人読者へのまえがきで「国民国家としてのパキスタンを現在の泥沼状態に追いやった社会・政治的状況を跡付けしながら、捉えるよう試みた」と書いている。ここでいう泥沼状態とは、パキスタンがカシミールやアフガニスタン問題にからんでムジャヒディーンやタリバンやアルカイダなどを育て利用する「国際的テロリズムの中心国に陥りつつある」状態のことである。アメリカがそうであるようにパキスタン自体も自縄自縛に陥っている。9年2カ月をかけたソ連の失敗、20年かけたアメリカとNATOの失敗は、国際テロリズムの危機をより一層大きくする結果しか生まなかった。アフガン問題とはじつは、「パキスタン問題」なのである。

●『アフガン諜報戦争-CIAの見えざる闘い―ソ連侵攻から9・11前夜まで』(上下)スティーブ・コール著 2011年 白水社刊

上下合わせて1000ページ弱もありながら一気に読ませるエンターテインメント小説のようなピュリッツァー賞を受賞したドキュメンタリー。アフガニスタン問題がアフガンシスタンという国境内の内戦であるだけでなく国際的な対立から引き起こされる国際的な武力的神経的な紛争であり地球規模の戦争、とくに情報戦争であり、アメリカ国内の議会や政府による予算や人事が直接かの地の目に見える戦争、ターバンをまいたプレーヤーたちの対立抗争に直接影響を与えている、その情景がヴィヴィッドに描かれている。しかし、アフガニスタン内部特に執権党であったアフガニスタン人民民主党内部の動き、そこへのチャネル・工作については、膨大饒舌に語られる労作であるにも関わらずポッカりと穴が空いている。そこはまた、CIAの好敵手であるKGBの活躍する場であり、そここそが両者が激しい諜報合戦でぶつかりあう最前線だったはずなのだが。

●『アフガン侵攻1979-89-ソ連の軍事介入と撤退』ロドリク・ブレースウェート著 2013年 白水社刊