20251123

NO JAIL 詩人の活躍に栄誉

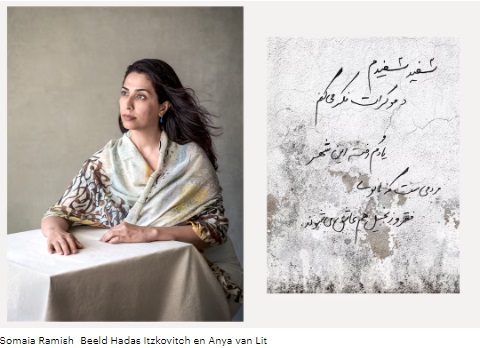

ソマイア・ラミシュさんがイタリアの権威ある国際文学賞、第24回「ラウドミア・ボナンニ賞」を受賞

(WAJ:ソマイア・ラミシュさんのイタリア語版の詩集「Parole dall’esilio. Ediz. italiana e persiana(英語タイトル:Words of Exile)」は今年(2025年)夏に発刊されており、その活動に対して今回の栄誉が贈られた。日本で、ターリバーンによる詩や芸術に詩で抗うアンソロジー『詩の檻はない』を刊行したバームダード日本連絡先の柴田望氏が氏のブログで速報した記事を以下に転載します。)

『詩の檻はない』関連のお知らせを申し上げます。

日頃より『詩の檻はない』の活動への多大なるご理解とご支援を賜り心より感謝申し上げます。

アフガニスタンの詩人ソマイア・ラミシュさんがイタリアの権威ある国際文学賞、第24回「ラウドミア・ボナンニ賞」を受賞されましたのでご報告申し上げます。

昨日開催された授賞式の様子は上記のYouTubeでご覧戴けます。

ラウドミア・ボナンニ賞はイタリアの作家ラウドミア・ボナンニが亡くなった2002年に設立。毎年、国際的な「栄誉のゲスト」とイタリア人作家に授与されています。

2005年には日本の詩人高野喜久雄が受賞しています。

https://x.gd/KORf9

(戦後最も重要なイタリアの作家の一人であるLaudomia Bonanniについて言及されている日本のサイトを発見できませんでした。ラウドミア・ボナンニ、もしかするとボナーニ、と表記すべきでしょうか。ご存じの方おられましたらご指導戴けましたら幸いです。)

【報道】

BBC DariのFacebook

https://fb.watch/Dy7gIO06_t/

8amメディア

https://x.gd/BBi2i

ここには別の式典でイタリア法務省がソマイアさんの活動を表彰したことも書かれています。

「この栄誉は私だけのものではありません。抑圧の制度に挑戦してきたアフガニスタンの女性たちにとっての栄誉です。」(ソマイア・ラミシュさんの受賞コメント)

イタリアの国際文学賞Premio Laudomia Bonanni公式サイトはこちらです。

第24回受賞者であるソマイア・ラミシュさんのことが大きく紹介されています。

https://www.premiopoesiabonannibperbanca.it/

本件の続報につきましてはSNSなどで発信させて戴きます。

引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。

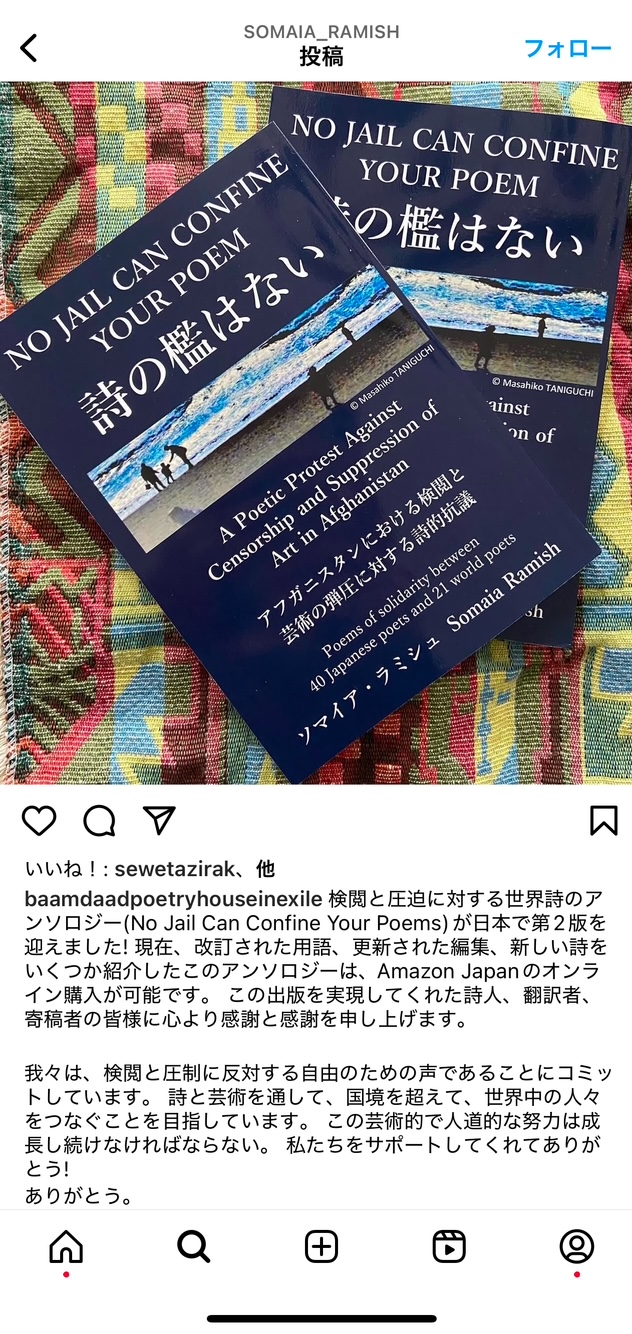

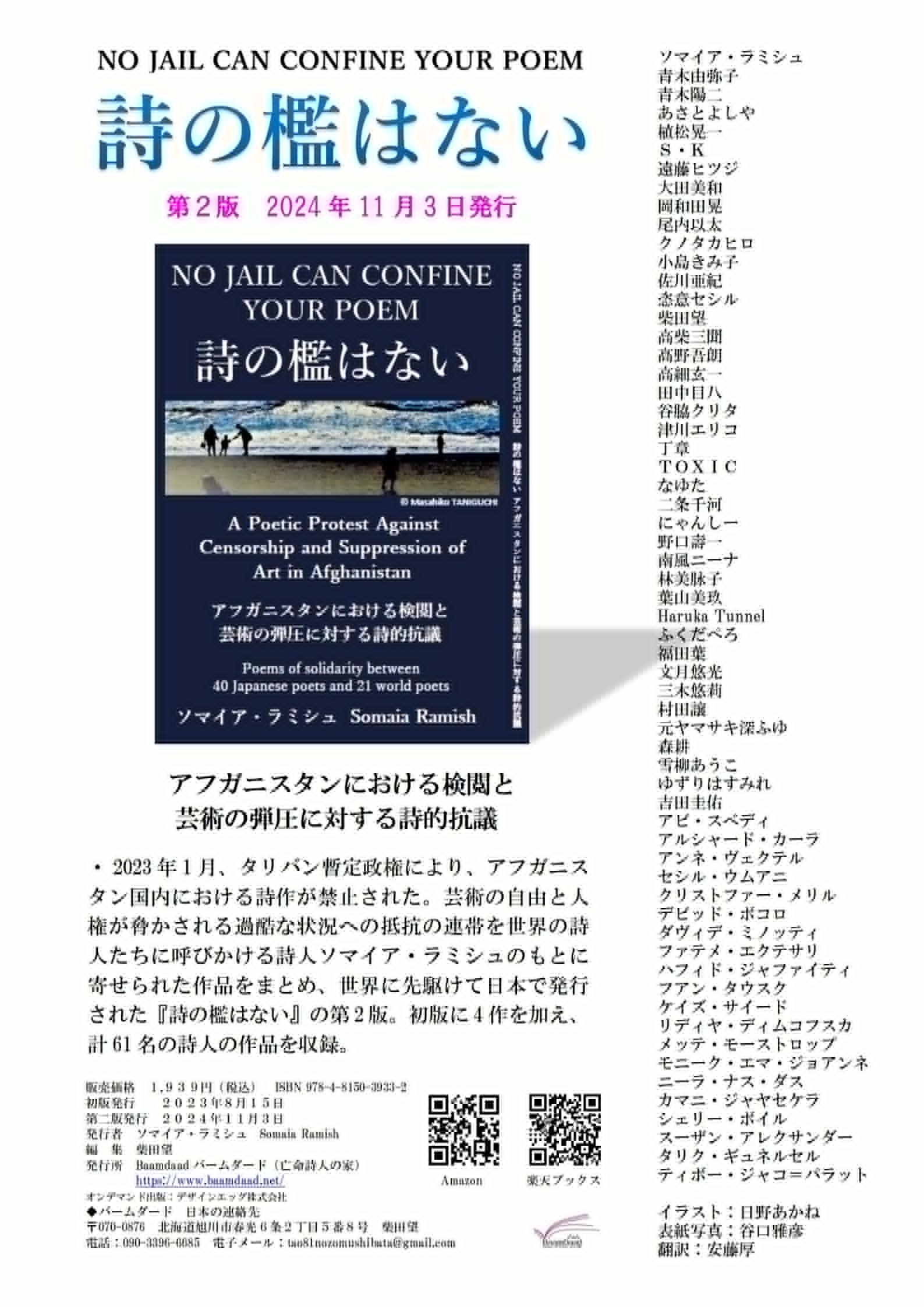

2023年にソマイア・ラミシュさんがバームダードを設立、世界の詩人たちに向けて圧政への抵抗の連帯を求めるメッセージをソマイアさんが発信、皆様より大切な詩作品をお送り賜り、『NO JAIL CAN CONFINE YOUR POEM 詩の檻はない』を同年8月に日本で発行、2024年11月にはソマイアさんの邦訳詩集も発行することができました。本当にありがとうございます。

ソマイア・ラミシュさんの活動へ多大なるご理解とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

◆バームダード 日本の連絡先

〒070-0876 北海道旭川市春光6条2丁目5番8号 柴田望

電話:090-3396-6685

電子メール:tao81nozomushibata@gmail.com

20251109

NO JAIL 詩人の活躍

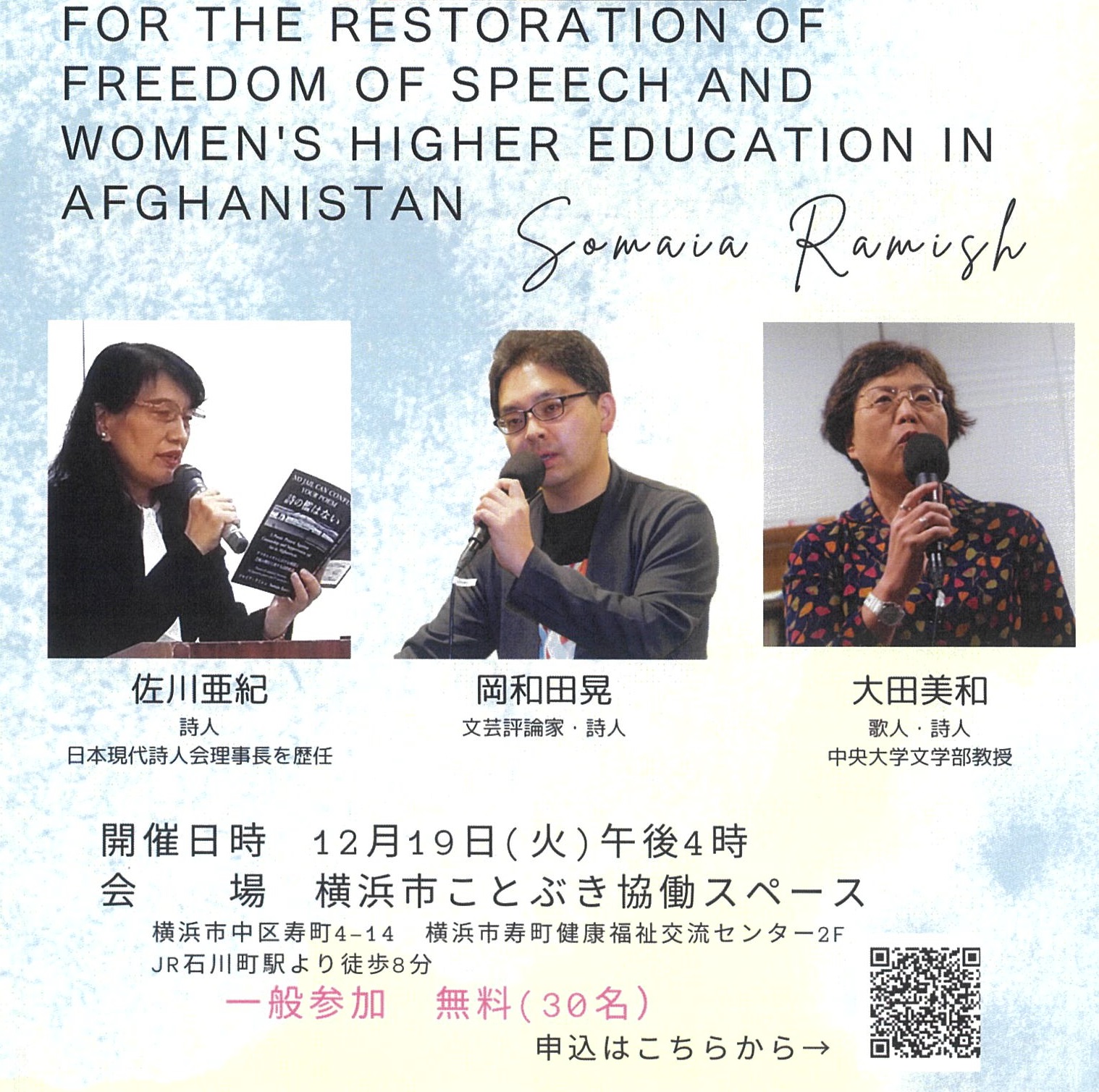

佐川亜紀さん、ソウルで開かれた世界詩EXPO2025で講演

(WAJ: 「人間と平和」をテーマとする詩の世界大会がソウルで開かれ、アフガニスタンにおける詩や芸術の抑圧にたいして詩による連帯をすすめる佐川亜紀さんが招かれて参加しました。韓国の詩人の活躍を日本に紹介してきた佐川さんの活動によって世界詩EXPOに参加した詩人たちにアフガニスタンの詩による闘いが伝えられました。以下、佐川さんによるレポートです。)

ソウル,世界詩EXPO 2025に参加して

佐川亜紀

2025年10月29日~11月1日まで、韓国ソウルの建国大学で開催された韓国詩人協会主催、ソウル市後援の「ソウル、世界詩EXPO2025」に招待参加しました。

「人間と平和」のテーマのもとに、韓国、台湾、アメリカ、ベトナム、イスラエル、ハンガリー、イタリア、フランス、カナダなど各国の詩人たちが集い、朗読とスピーチを繰り広げ、交流を深めました。

合間に、東亜日報の記者さんにインタビューして頂き、そのときの感想を述べました。

11月4日からWEB版に掲載された内容は次のようです。

【東亜日報WEB】

タイトル:「韓国の映画・小説が社会問題を扱う姿、すごいエネルギーを感じる」

サブタイトル: 30年間韓日文学の架け橋の役割を果たした佐川亜紀詩人

本文:

「韓国の映画や小説などに社会問題や歴史問題などを込めていて、すごいエネルギーが感じられます。」

日本の代表的な社会派詩人、佐川亜紀氏(71)は韓国文学への賛辞を惜しまなかった。先月30日、ソウルで開かれた「ソウル、世界詩エキスポ」出席のため訪韓した彼女は先月31日、韓日両国の文学と社会についての見解をこのように明らかにした。

佐川詩人は1991年に最初の詩集『死者を再び孕む夢』を発表して以来、日本帝国主義の徴兵・徴用、日本軍慰安婦問題、独立運動家、差別される在日同胞問題を詩で批判してきた。社会批判詩を一貫して書いてきた彼女は、小熊秀雄賞、横浜詩人会賞、詩と創造賞、日本詩人クラブ賞などを受賞した。2014年には国内で第5回昌原KC国際詩文学賞を受けた。日本現代詩人会理事長を歴任し、現在は同理事、日本社会文学会会員として活動している。

佐川詩人と韓国との縁は、拘禁中だった故・金芝河詩人の救命運動が活発に行われていた1970年代中盤と、1980年5・18光州民主化運動にさかのぼる。彼女は「大学生の時、朝日新聞社でアルバイトをしていた際、森恭三記者が1970年代後半に金芝河詩人の救命運動をしているのを見て、韓国の民主化運動と文学を身近に接することができた。その後、1980年に5・18光州民主化運動が起こったとき、詩を書き始めた」と回想した。彼女は「日本のアジア侵略戦争と韓国の植民地経験、そしてその後の現代史までつながっているということを理解し、これがすぐに詩世界の出発点になった」と明らかにした。2024年には

『韓国・光州事件の抵抗詩』を金正勲氏とともに共訳、日韓で出版し、金準泰詩人らの詩を紹介した。2010年には、呉世栄元韓国詩人協会会長の「生態詩宣言」を受けて、日本でも『日韓環境詩選集 地球は美しい』(佐川亜紀・権宅明編訳)で出版した。

彼女は現在の韓日関係について「以前と基本的には変わっていない。若者層の交流はK-POPと韓流で活発になったが、歴史的な慰安婦問題や徴用工問題は全く解決されていない」と診断した。文化交流と歴史認識の間の乖離を指摘したのだ。そして「若者層の交流が活発だということと政治での変化は違う。歴史問題、慰安婦問題を謝罪しない点は依然として懸念される」とも述べた。

佐川詩人は現在の日本の政治状況に深い懸念を表した。「最近就任した高市早苗総理は右翼傾向が強かった安倍晋三総理の復活と見なされており、社会全体が後退している。高市総理は若者たちまでも支持しているが、これは日本経済が悪化し、若年層が貧困化したため」だと指摘した。続けて「日本社会で外国人に対する嫌悪が拡散している。悪い経済状況を外国人のせいにしている」と批判した。韓国で、村山談話が高く評価されていることに驚き、日本では最近、安倍談話が評価されており、日本の歴史に対する認識が浅くなったことを彼女は危ぶんでいる。

インタビューで最も熱情的に語ったテーマは、韓国と日本の文学の違いだった。彼女は韓国文学が社会問題を積極的に扱う文化を高く評価した。彼女は「小説家の韓江(ハン・ガン)が5・18光州民主化運動を扱った作品を書いて大きな反響と認定を受ける姿が印象的」とし、「日本でも社会的、歴史的問題を韓江のように文学的に昇華させて伝え、読む方向になればいい」と明らかにした。彼女は「日本文学は美しい詩が中心だが、世界と社会、その中での人間を語る作家はあまり多くない方だ」と述べた。

佐川詩人は文学の役割が単純な言語芸術を超えると説明した。彼女は「最近、言語が記号化され番号化される傾向があるが、詩は各言語固有の生命力と人間の関係を理解させてくれる」とし、「一つの時代の流行やトレンドを超えて、より深い次元で人間と世界、互いに異なる文化が交流できるようにすることが詩の役割」だと明らかにした。佐川詩人は韓日関係以外にも、アフガニスタンでの人権問題とガザ地区戦争に対する終戦の声も上げている。

彼女は30年近く韓国詩を日本に紹介してきた「韓国詩の伝道師」として有名だ。1990年代後半、日本の詩専門誌「詩と思想」『潮流詩派』に連載した評文をまとめて『韓国現代詩小論集』を出版したが、この本で彼女は李箱、尹東柱から崔泳美、朴ノヘ、黄芝雨、コ・ヒョンヨル、アン・ドヒョン、金基沢など韓国詩人を紹介した。その後、ホームページ(https://www2u.biglobe.ne.jp/~sagawa/)を通じて韓国詩を着実に翻訳・紹介してきており、韓国語を直接学んで、韓成禮先生の指導を受け、文貞姫、崔勝子などの詩を日本語に翻訳して紹介した。最近はナ・ヒドク詩人、アン・ヒヨン詩人の詩を良く読んだという。

最後に彼女は韓日両国の読者に呼びかけの言葉を伝えた。「日本の読者には、韓国には社会を描く詩があります。韓国の詩を多くの日本の読者が読んでくれることを望みます。韓国の読者には日本の女性詩人にも注目してほしいです。お互いに読むことが重要です。」

「韓国詩人の中には、植民地時代や分断に、家族が引き裂かれ、人生を世界各地で過ごさざるをえなかった方がいますが、それも詩作と文化の糧にし、いま、新しい詩として花開いています。アジアや欧米、世界中に詩を広め、詩で人間を考え、平和を創ろうとする韓国詩人の方々のさらなる発展を祈っています」と感想と期待を語った。

20251017

ドイツ・バイエンルン州の男女共同イベントでソマイア・ラミシュさんが基調講演

国境を超えて、限界を超えて: 女性と男性がともに未来を創る!

(WAJ: オランダに亡命中のソマイア・ラミシュさんは精力的な活動を続けている。その様子を彼女は自身のフェイスブックや亡命詩人の家のホームページ・BaamDaadなどで逐次報告している。最近、アフガニスタンの少女たちのためのオンライン創作クラスを立ち上げ、アンソロジーのイタリア語版も現在制作中だという。また、来年に向けてBamdaadの活動をさらに拡大していく予定だとのメールも届いた。(「読者の声」欄参照)。以下、直近に行われたドイツでの活動を報告するソマイアさんのFBページである。)

ソマイア・ラミシュ

「国境を越えて、限界を超えて:女性と男性が共に未来を築く」という講演で、バイエルン州ヨーロッパ問題担当大臣および…とともに基調講演者のひとりとして登壇しました。

「国境を超えて、限界を超えて:女性と男性がともに未来を創る」講演では、バイエルン州欧州・国際問題大臣、ミュンヘンジェンダー平等副市長、エンパワーメント組織大使女性リーダー、ミュンヘンのメンバーとともに基調講演者のひとりとして 評議会に出席しました!私のスピーチの一部で、地理、宗教、国籍を問わず、ダブルスタンダードにかかわらず、世界中の人びとが自由と平等を共有することには意味があると述べました。 アフガニスタンの少女たちが学校に行くことを奪われ、アフガニスタンでは女性のアイデンティティ、存在、声が犯罪化され、西側政府は違法集団と対話し、人権の価値に無関心である時、どうして平等を語れるのでしょう!私はアフガニスタンの女性たちの正義、自由、平等を達成するための努力、苦悩、勇気、奮闘について語り、私はこの会合の加盟国の代表者にアフガニスタン女性の状況に特別かつ緊急に注意を払うよう求めました…いつか私たちの大地のためのこれらの声と努力が自由と平等をもたらしますように。

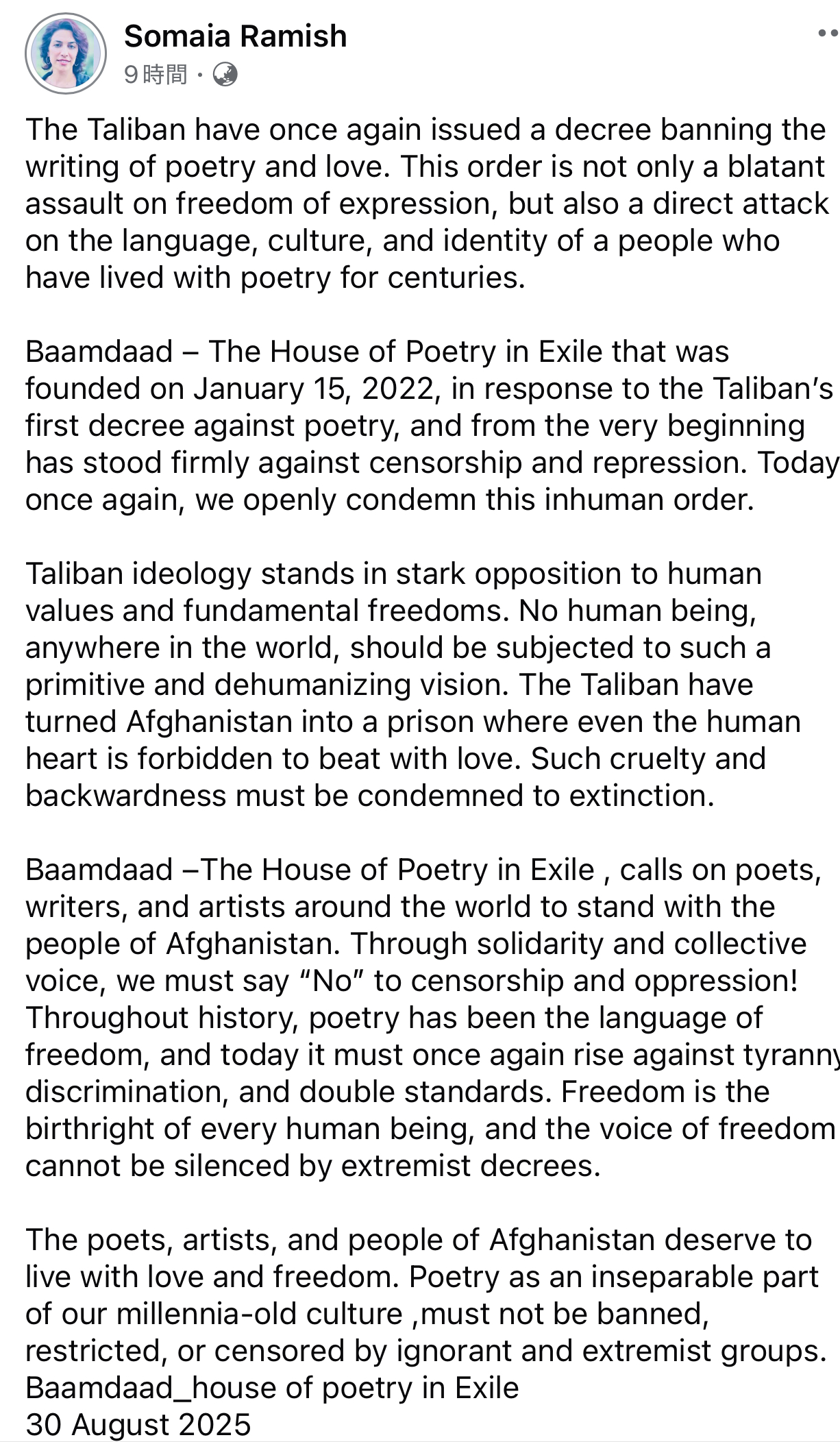

20250830

<声明> ターリバーンの復権4年にさいして = ソマイア・ラミシュ

検閲と抑圧―この非人間的な命令に断固として反対する!

(WAJ: 表現の自由は、人間が人間らしく生きるために必須の営みである。「神」のために生きることを強いる政権は、「神」の名をかたる者たちの世俗的利権獲得の手段である。人間であればそのような「神」に反旗を翻すのは必然である。アフガニスタンの詩人は人類史において永続的なこの必然の闘いをつづけている。支持と連帯は同時代人の責務である。ソマイア・ラミシュ氏が批判の対象としたターリバーンの新たな規制についての詳細はここをクリック)

ターリバーンは再び、詩や愛を書くことを禁じる布告を出しました。

ターリバーンは再び、詩や愛を書くことを禁じる布告を出しました。

この命令は、表現の自由に対するあからさまな攻撃であるだけでなく、何世紀にもわたり詩と共に生きてきた人々の言語、文化、そしてアイデンティティへの直接的な攻撃でもあります。

バームダード ― 亡命詩人の家は、ターリバーンが最初に詩を禁じる布告を出したことを受け、2022年1月15日に設立されました。創設当初から、検閲と抑圧に断固として反対してきました。そして今日、私たちは再び、この非人間的な命令を公然と非難します。

ターリバーンのイデオロギーは、人間の価値と基本的自由に真っ向から対立しています。世界のどこにいようとも、誰一人として、このような原始的で非人間的な発想に従わされるべきではありません。ターリバーンはアフガニスタンを、愛に心臓をときめかせることすら許されない監獄に変えてしまいました。このような残虐さと後進性は、絶滅すべきものとして糾弾されなければなりません。

バームダード ― 亡命詩人の家は、世界中の詩人、作家、芸術家に対し、アフガニスタンの人々と共に立つよう呼びかけます。連帯と集団の声を通して、私たちは検閲と抑圧に「ノー」と言わなければなりません。歴史を通じて、詩は自由の言語であり続けてきました。今日もまた、専制、差別、二重基準に立ち向かわなければなりません。自由はすべての人間に生まれながらに与えられた権利であり、自由の声は過激派の布告によって封じられることはありません。

アフガニスタンの詩人、芸術家、そして人々は、愛と自由の中で生きるにふさわしいのです。数千年にわたる私たちの文化と切り離すことのできない詩は、無知で過激な集団によって禁止され、制限され、検閲されるべきではありません。

バームダード ― 亡命詩人の家

2025年8月30日

20250815

==================================

<新作詩> 作:ファテー・サミ

(WAJ: アフガニスタン出身の作家であり政治アナリストであり、『ウエッブ・アフガン・イン・ジャパン』のアフガンサイド主筆であるファテー・サミ氏は詩人でもある。かれが8月15日を記念して本サイトに送ってくれた新作詩「われらの運命」は、圧政、裏切り、そして絶え間ない戦争によって荒廃したアフガニスタンの地への、胸を締め付けるような深い嘆きを綴っている。詩作品と解説をご鑑賞ください。)

われらの運命

ファテー・サミ

2025年8月15日

20250730

ソマイア・ラミシュ氏の詩集、イタリアで出版、表彰される

「アフガニスタン女性の状況について、これ以上沈黙を続けることはもはや許されない」

(WAJ: 本サイトで既報の、ソマイア・ラミシュ氏の詩集『亡命者の言葉』がイタリアで好評を博している。アフガニスタンとイタリアは昔から関係が深い。いままた、氏の作品がアフガニスタンの女性解放の闘いとイタリアを結びつける絆となったことを喜び、連帯の決意を新たにした。ソマイア・ラミシュ氏のFacebookおよびアフガニスタン女性の解放の導きとなっているNimokhmediaから、イタリアにおける取組を紹介する。)

アフガニスタンの詩人であり作家でもあるソマイア・ラミシュ氏が書いた詩集『Word in Exile(亡命者の言葉)』が、ヨーロッパで最も著名なフェミニスト文化イベントのひとつであるイタリアの第5回フェミニストフェスティバル「ジュブク」で正式に紹介され、表彰された。フェスティバルは2025年7月27日に開催され、この作品の存在はメディア、文化活動家、女性の権利擁護者の間で広く報道された。

アフガニスタンの詩人であり作家でもあるソマイア・ラミシュ氏が書いた詩集『Word in Exile(亡命者の言葉)』が、ヨーロッパで最も著名なフェミニスト文化イベントのひとつであるイタリアの第5回フェミニストフェスティバル「ジュブク」で正式に紹介され、表彰された。フェスティバルは2025年7月27日に開催され、この作品の存在はメディア、文化活動家、女性の権利擁護者の間で広く報道された。

『Word in Exile』は、イタリアでイタリア語で出版されるアフガニスタン人女性による初の詩集であり、多くの関係者の注目を集めた。出版記念式典には、元国会議員で現イタリア民主党指導部員、カルソーリ副市長、出版社「From All Over the World」代表を務めるステファニア・ペッツォパーネ氏、そして著名なフェミニストでジャーナリストのエレオノーラ・デナルディス氏など、イタリアの著名な政治家や文化人が多数出席した。

ステファニア・ペッツォパーネ氏は、ラミシュ氏の詩の表現力に触れ、会合でこう述べた。「この本には抵抗の声がこめられています。これらの詩を通して、私たちはアフガニスタン女性たちの苦しみ、勇気、そして闘いの物語の核心に迫りました。アフガニスタン女性の状況について、これ以上沈黙を続けることはもはや許されません。」

会合の参加者は、ソマイア・ラミシュ氏の詩を「力強く、影響力があり、アフガニスタン女性の生きた経験を運ぶもの」と評し、この本は文学作品であるだけでなく、暗闇の中心で希望と認識の灯火を燃やし続けてきた女性たちの抵抗を物語る歴史的、文化的文書でもあると信じている。

ソマイア・ラミシュ氏はこの会合で、これらの詩はアフガニスタンの女性たちの声であり、抵抗と勇気の象徴であり、最も暗い時代に自らの権利のために闘う女性たちであると語った。

アフガニスタン女性のほとんどが国際舞台から排除されてきた文化的風潮の中で、本書が国際フェスティバルで公式に紹介されることは、意義深く前例のない出来事だ。ソマイア・ラミシュ氏の作品は、外部の観察者ではなく、犠牲者であり英雄でもある女性たちの人生から生まれたものだ。彼女たちの声は、検閲、強制収容、亡命、貧困、抑圧といった壁の向こうから本書のページに届き、世界に問いかけている。

イタリアで毎年開催されるジュブク・フェスティバルは、ヨーロッパで最も重要なフェミニストのプラットフォームのひとつであり、ジェンダー正義、ファシズムとの闘い、女性の声、そして文学に焦点を当てている。本書とこのアフガニスタン人女性作家がこのような文脈で活躍していることは、権威主義体制によって声を封じられている女性たちの物語がグローバル化していることを明確に示している。

「Word in Exile」の成功は、ソマイア・ラミシュ氏個人の功績にとどまらず、アフガニスタン女性の国際的な認知度向上を目指すより広範なキャンペーンの一環と捉えることができる。過去4年間、ターリバーンが女性のあらゆる形の自由、教育、仕事、そして社会参加を否定してきた状況において、文学と芸術は残された数少ない抵抗の手段のひとつとなっている。

アフガニスタンに暮らす、あるいは現在亡命生活を送っている女性たちは、もはや唯一の被害者ではない。彼女たちは詩、芸術、物語、そして回想録を通して、自らのアイデンティティを再構築し、歴史の端々で抵抗してきた。本書『亡命の言葉』は、アフガニスタンの女性作家や詩人による他の数十もの作品とともに、忘却、抑圧、そして検閲に抵抗する世代の集合的記憶の一部となっている。

危機と戦争がすべてを覆い隠す世界において、文学は人々を忘れられた苦しみに再び結びつけ、連帯と共感を生み出すことができる。『亡命の言葉』は、痛み、抵抗、そして希望に満ちた簡潔な言葉で、読者をカーブルの静まり返った街路から遥か遠く離れたヨーロッパの亡命者たちへと導く。そして、この共感は、責任の始まりとなる。それは、まだ世界に届いていない女性たちの声、あるいは国際社会の政策の無視の犠牲となった女性たちを見つめ、耳を傾け、共に立ち上がる責任を訴えている。(nimrokhmedia(アフガニスタン発の女性中心の独立メディア)の記事より)(同じ記事は別写真付きでamuTVダリ語ページにもあります。)

20250715

日本ペンクラブが緊急声明

「選挙活動に名を借りたデマに満ちた外国人への攻撃は私たちの社会を壊します」

(WAJ: 『詩の檻はない(NO JAIL CAN CONFINE YOUR POEM)』への連帯を表明した日本ペンクラブが、今月20に実施される参議院銀選挙を前に、目に余る外国人攻撃選挙運動に対して懸念と抗議の声をあげ、ホームページのトップに写真とともに掲出した。その写真と声明全文を紹介する。)

私たちは、このまま社会が壊れていくのを見過ごすことはできません。

参議院選挙を通じ、与野党を問わず、一部の政党が外国人の排斥を競い合う状況が生まれています。しかも、刺々しい言葉で、外国人を犯罪者扱いし、社会の邪魔者のように扱うことが、さも日本の社会をよくするかのように振舞っています。

「違法外国人ゼロ」「日本人ファースト」「管理型外国人政策」など、表現の仕方は違えど、外国人を問題視するような政策が掲げられ、「外国人犯罪が増えている」「外国人が生活保護や国民健康保険を乱用している」「外国人留学生が優遇されている」といった、事実とは異なる、根拠のないデマが叫ばれています。これらは言葉の暴力であり、差別を煽る行為です。こうしたデマと差別扇動が、実際に関東大震災時の朝鮮人虐殺等に繋がった歴史を私たちは決して忘れることはできません。

私たちはこれまで、過去の反省に立って多文化共生社会をめざし、すでに多くの自治体ではそのための条例も施行されています。そうして少しずつでも、成熟し前進してきた民主主義社会が、一部政治家によるいっときの歓心を買うための「デマ」や「差別的発言」によって、後退し崩壊していくことを、私たちは決して許しません。

民主主義社会を守るために、有権者がいま一度立ち止まり、自身の一票を大切に行使することを願います。

2025年7月15日

一般社団法人日本ペンクラブ

会長 桐野夏生

理事会一同

20250705

【詩】丁章「詩を息をするように書いている」(朗読:柴田望)

〜空と風と星と詩〜 詩人 尹東柱とわたしたち2025 没後80年を想い歌う(2025年7月5日)

(WAJ: 2025年7月5日、北海道旭川市で 尹東柱に捧げるイベントが開かれた。尹東柱は日本が敗北する8・15のちょうど半年前に、収監されていた福岡刑務所で27歳で獄死したNO JAIL詩人。同じくNO JAIL詩人の丁章さんや柴田望さんが中心になって、アフガニスタンのNO JAIL詩人ソマイア・ラミシュさんの呼びかけに呼応して、尹東柱没後80年の追悼朗読会が開かれた。関連記事1、2。)

20250702

ソマイアさんの詩3篇、インド・ベンガルで紹介される

本サイトで紹介した「あなたはおぼれ死んだ」、『詩の檻はない』から2篇

(WAJ: ソマイア・ラミシュさんは彼女が創設したBaamdaad(亡命詩人の家)をベースに活動を続けている。『詩の檻はない』の出版は日仏蘭英伊とつづき、彼女の作品はヨーロッパの他の言語でも紹介されている。この度、彼女が文学を学び、いまも学んでいるインドでも「アフガニスタンにおける検閲と芸術の弾圧に対する詩的抗議」が広がっている。最新の動きを彼女のFacebookから、紹介する。)

私の詩3編が、ベンガルの詩人・小説家ヒンドル・バッタチャルジー氏が運営する文芸誌「Abahaman(アバハマン)」に掲載されました。

アバハマンは、文学と文化交流に特化した非営利のプラットフォームです。詩集やその他の情報をご覧いただけます。

https://abahaman.com/abahaman/poems-1301/

ソマイア・ラミッシュの詩3編を、ショレー・ウォルペ氏(আবহমান)がペルシャ語から英語に翻訳しました。

ソマイア・ラミシュによる3篇の詩(ペルシャ語から英語への翻訳:ショレー・ウォルペ)

ソマイア・ラミシュは、詩人、作家、人権活動家であり、その影響力ある声は文学界および人権擁護の分野において広く共鳴しています。彼女はインド・デリー大学でペルシャ語文学の修士号を取得し、現在も同分野で博士課程に在籍しています。

現在、彼女は自ら設立した「バームダード:亡命詩人の家(Baamdaad: House of Poetry in Exile)」を主宰しており、これはアフガニスタンおよびその他の地域における検閲や文学・芸術表現の抑圧に対する抗議運動として展開されています。この運動は希望の象徴となり、タリバン政権下で深刻な制約に直面しているアフガンの芸術家たちに連帯の意を示すべく、世界中の詩人や芸術家を結びつけています。

彼女の詩は多言語に翻訳され、出版されており、文学的な功績と人権活動の双方において、数々の権威ある賞やメダルを受賞しています。執筆活動に加え、ソマイア・ラミシュはアフガニスタンの女性詩に焦点を当てた講義を含め、詩や文学に関する講演を定期的に世界各地の大学で行っています。

その詩的才能と、人権および表現の自由に対する揺るぎない信念が融合し、彼女は文学界および活動家のコミュニティにおいて不可欠な存在として、多くの人々にインスピレーションを与え続けています。

(WAJ: 以下の3作品が翻訳紹介されています。作品とその日本語訳の掲載情報は下記リンク参照)

1)あなたはおぼれ死んだ (本コーナー:https://webafghan.jp/no-jail/#20250422)

2)月曜日、郵便配達は来ない (『詩の檻はない』p.11)

3)ねえ聞いて、/この瑕(きず)は癌みたいなもの。(『わたしの血管を貫きめぐる地政学という狂気』p.11)

20250522

「NO JAIL」詩人岡和田晃さん、海外からオンライン登壇

イタリア語版ソマイア・ラミシュ詩集「Parole dall’esilio(亡命者の言葉)」発刊される!

(WAJ: アフガニスタンにおける文学や芸術に対する検閲・弾圧と闘うソマイア・ラミシュさんの活動は世界中に広がっている。外国語詩集として、日本語、フランス語、オランダ語につづきイタリア語版も発刊された。ヨーロッパ各地のイベントでもアフガニスタン問題が取り上げられ、ソマイアさんは招待され参加・講演しています。)

[Somaia RamishさんのFacebookページ(2025年5月13日)の書き込み]

「Parole dall’esilio」というタイトルの詩と記事コレクションがイタリア語で出版されたことを誇りに思います。 この本は苦しみ、忍耐、希望、戦いの物語です!

「Word in Exile」の本には、私の詩をイタリア語に翻訳し、いくつかの記事、インタビュー、そして私の人生と苦悩の物語が含まれています。

イタリア最大級の文学イベント、トリノ国際ブックフェアでの書籍「Word in Exile」の発表会、「マルティン文学」では、世界中の詩人、アーティスト、作家が集まり開催されます。

私はAll Around Publications、親愛なる翻訳者、編集者のジョージア・ペトロパウロスに心から謙虚に感謝しています!

これ以前に、私の詩がフランス語、日本語、オランダ語で出版され、今ではイタリア語も、私と私の国の女性の声を主催していたことを覚えています。

一緒に、あらゆるプレッシャー、失望、怠慢にもかかわらず、自由、平等、人間の尊厳のために戦っています!

謙虚さと☘️

[ノルウェー作家の公式サイトにも彼女の散文作品が掲載されました]

20250506

「NO JAIL」詩人岡和田晃さん、海外からオンライン登壇

入植者植民地主義の差別構造と意識を問う講座「『和人問題』をあぶり出せーなぜマジョリティは特権に無自覚か?」

(WAJ: 『ウエッブ・アフガン』ではイスラエルによるガザ侵攻をパレスチナに対するシオニズムによる入植者植民地主義(セトラー・コロニアリズム)として批判してきた。日本人にとって関係の薄い遠隔地の出来事ではないからだ。むしろ明治維新はアメリカ南北戦争で使われた大量の残余武器のダイレクトな流入によって賄われただけでなく、アメリカの入植者植民地主義の思想と統治技術の直接的な導入であった。薩摩藩の黒田清隆は北海道開拓の教師としてアメリカのクラーク博士、ケブロン農務長官をまねき、その指導の下に北海道開拓、つまり入植者植民地主義を実践した。満州開拓はその延長だった。アフガニスタンでは今、ターリバーンによって、パシュトゥーン人が先住他民族の土地を奪い植民を進めている。北海道の「自由学校遊(ゆう)」は「『和人問題』をあぶり出せーなぜマジョリティは特権に無自覚か?」と題する講座を開催する。その第1回講座の講師は、「NO JAIL」詩人として活躍する岡和田晃氏。研究滞在中の海外からオンライン講演を行う。誰でもどこにいてもオンライン聴講できる。申し込みはココから→ https://sapporoyu.org/program/howto/)

<参考図書> 「アイヌ民族否定論に抗する」(岡和田晃(編集)、マーク・ウィンチェスター(編集))

===================

20250422a

柴田望さん、Facebookページで「NO JAIL」詩人の活動を紹介

バームダード(亡命詩人の家)の呼びかけに応じ、世界の詩人たちが芸術を語り、詩の朗読、音楽演奏などの動画で芸術の自由と人権を訴える

(WAJ: 柴田さんのレポートと、賛同の動画メッセージを視聴できます。右下の「もっと見る」をクリックして全文をご覧ください。)

==================

20250422

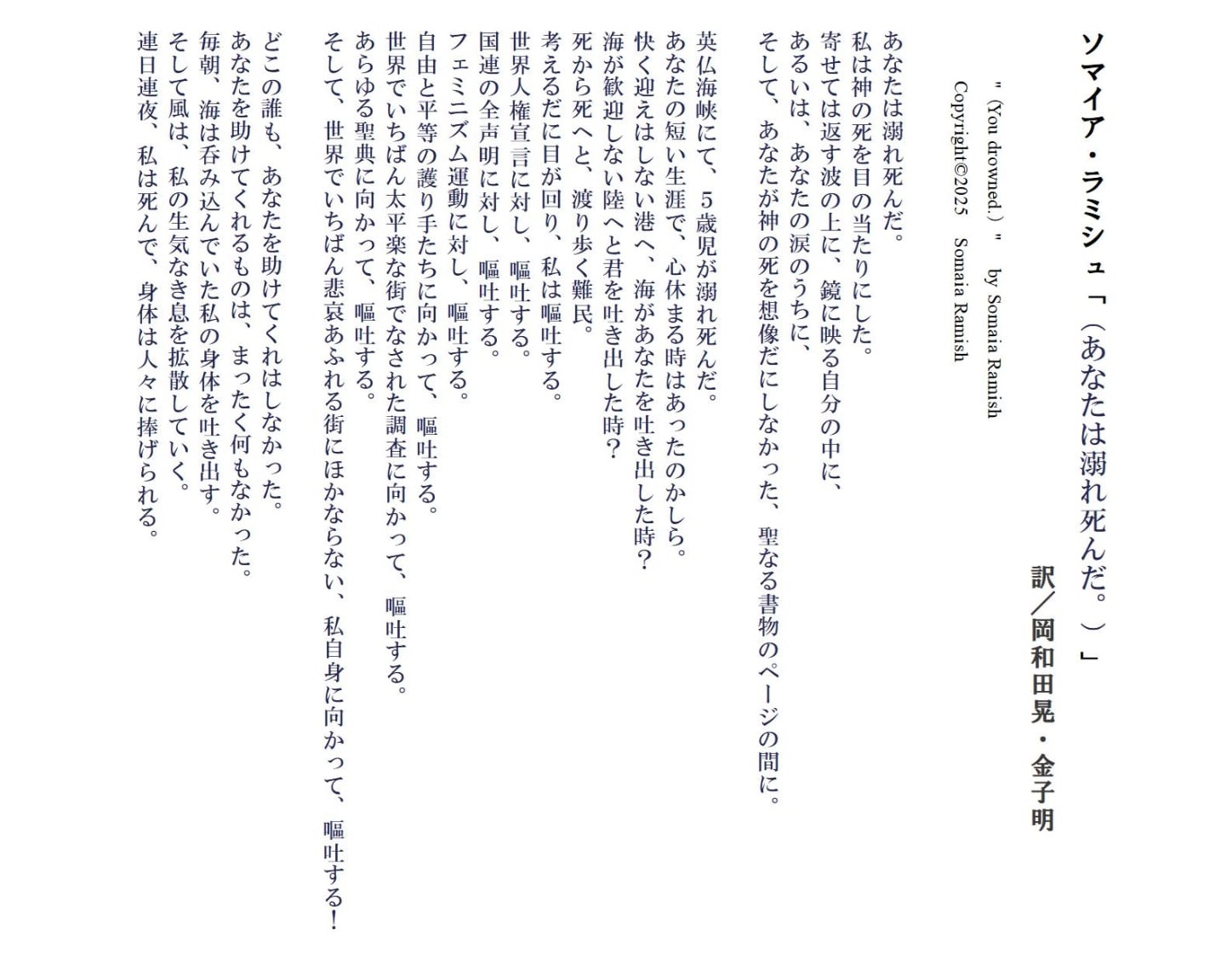

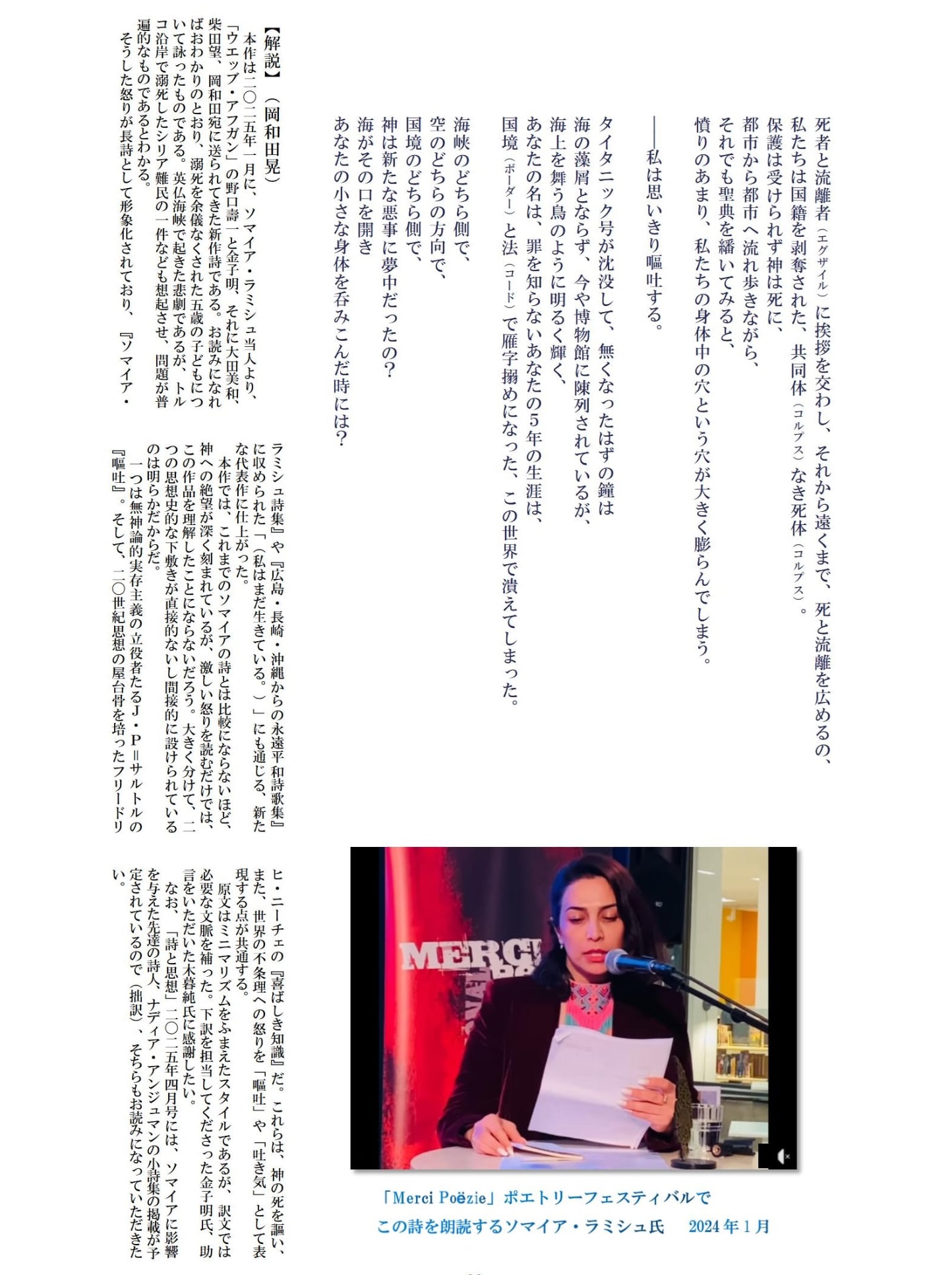

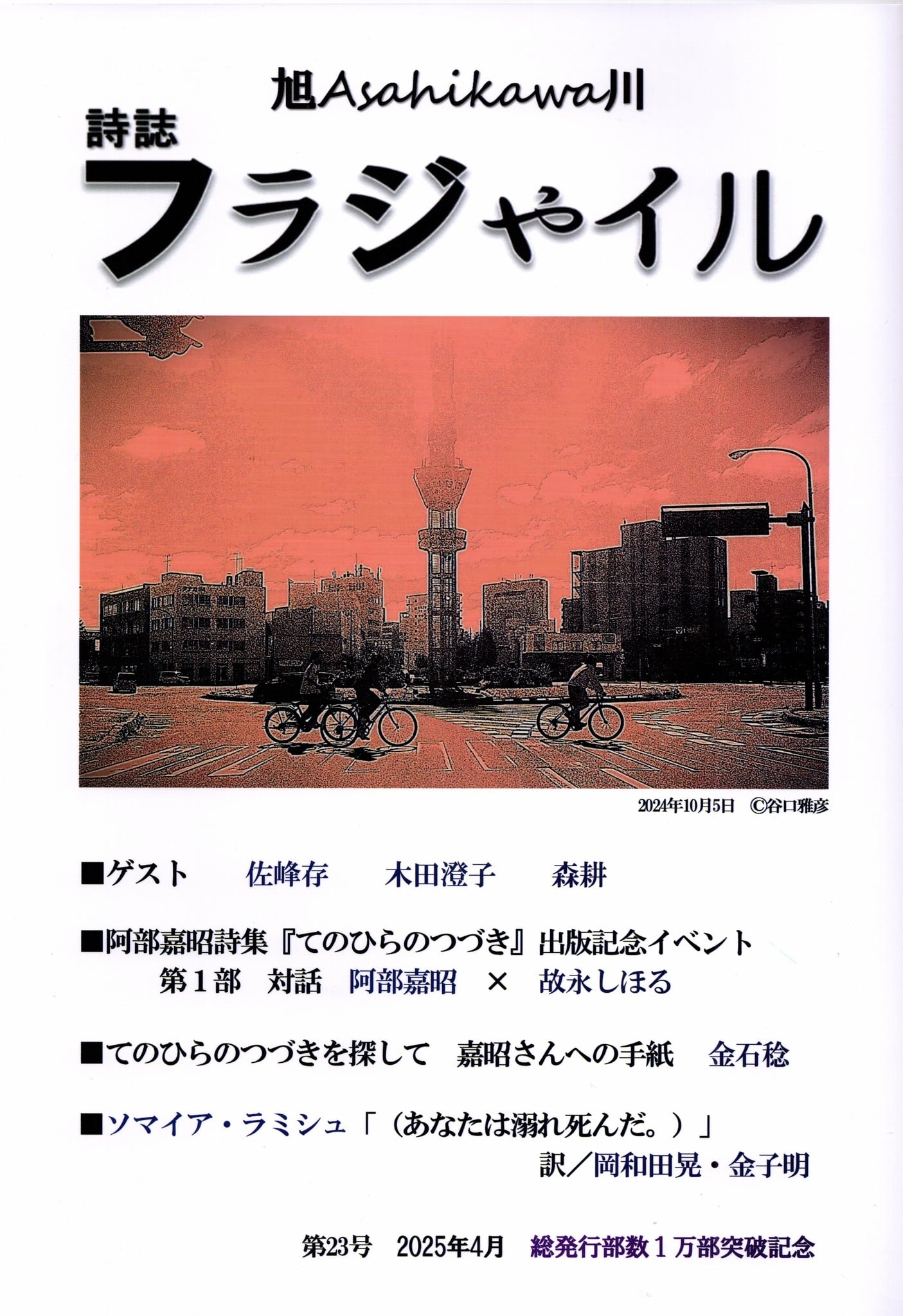

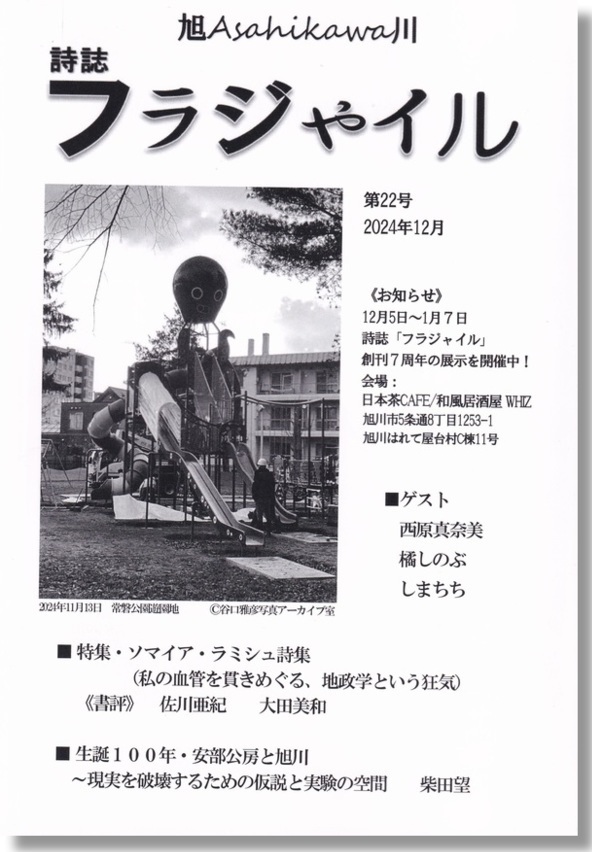

「詩誌 フラジャイル」(第23号 2025年4月)、総発行部数1万部突破記念

<新作詩> ソマイア・ラミシュ「(あなたは溺れ死んだ。)」

(WAJ: 国連の統計によれば2023年末時点で世界の難民が1億1730万人となった。アフガニスタン難民はシリア、ウクライナについで世界3位を占めている。566万1700人。その数は、幸運にも国連の証明書をもらえ、生きられた人の数だ。パキスタンやイランに逃れても証明書を持たない難民や国内難民となっているアフガン人を加えると難民総数は1000万人に達する、との推測もある。その陰には、避難、逃亡の過程で失われた命も限りがない。ソマイア・ラミシュが、うめき、怒り、嘔吐した現実と自らと言葉。旭川フラジャイル第23号(2025年4月刊)の総発行部数1万部突破記念号が掲載した。)

====================

====================20250419

「神奈川新聞」(2025年4月14日号)、NO JAIL詩人 佐川亜紀さんにインタビュー

戦後80年を問う 「歴史は清められない」せっけん1個になって帰ってきた伯父

(WAJ: アフガニスタンにおける詩の検閲と詩作禁止に詩をもって闘うNo JAIL運動を日本で先頭に立って担う佐川さんは、朝鮮文学研究と普及にも力を注ぐ。日本の敗戦80年にあたって、被害者であり加害者であったわがことの責任を問い続けてきた。その思想性と姿勢が、アフガニスタンにおける詩や芸術の弾圧に抗して闘う人びとと響き合うのだ。)

神奈川新聞のHP「カナロコ」で読む 赤枠をクリック、または 画像で☟

20250401

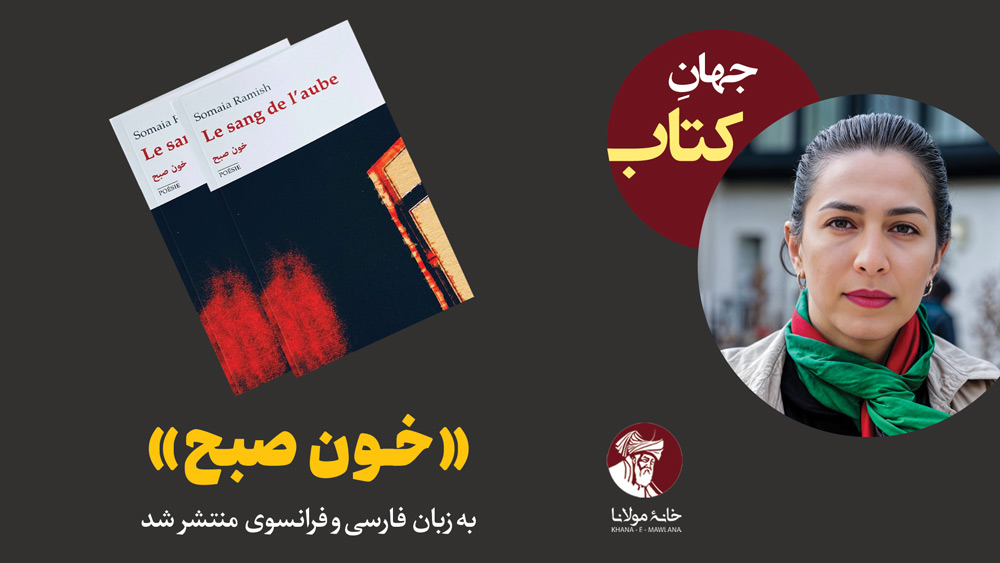

『Khun Sobh(朝の血)』(ソマイア・ラミシュ著)、ベルギーで発刊!

独裁と検閲に対するアフガン女性たちの抵抗と不屈の精神

(WAJ: ソマイア・ラミシュさんはオランダをベースにヨーロッパで活発に活動しています。その様子は彼女のFacebookで知ることができます。https://www.facebook.com/somaia.ramish 。さらに3月25日には、ペルシャ語詩のサイト「ルーミーの家」が彼女の最新出版物について報道しました。アフガニスタン国内では困難な状況にあっても、不屈な活動が続けられています。詩作を通じた連帯を絶やすことなく続けましょう。)

20250330

20250330

アフガニスタンの詩人であり作家でもあるソマイア・ラミシュの最新詩集『Khun Sobh(朝の血)』がペルシャ語とフランス語の両言語でベルギーで出版されました。 このコレクションは、政治・社会・ロマンチックな詩の2部門にまとめられた27の長い詩と33の短い詩で構成されています。

『朝の血』は、その詩行の中に流れる痛み、希望、愛、夢を物語ろうとする試みです。 これらの詩は、アフガニスタンの人々の苦しみと苦悩だけでなく、アフガニスタン女性たちの独裁と検閲に対する抵抗と不屈の精神を反映しています。

詩人、人権活動家、表現の自由の擁護者であるソマイア・ラミシュは、1986年アフガニスタンで生まれ。 困難な政治的、社会的状況により2度祖国を離れざるをえませんでしたが、詩や文学の分野で幅広い活動を続けています。 彼女の作品は、抵抗、自由、検閲との戦いをしばしば反映したものが多く、さまざまな国でさまざまな言語で出版されています。

亡命詩人ソマイア・ラミシュは、近年、さまざまな国で数冊の詩集を出版し、女性の代弁者として著名な存在となっています。 詩集『わたしの血管を貫きめぐる、地政学という狂気』が、2024年に日本で、『Woman, Life, Freedom』が英語とオランダ語で2022年にオランダで出版されました。 彼女はまた、彼女の母国語ペルシャ語で『ザクロの眠りの季節』と『詩と火薬』のコレクションを出版しました。 彼女は、文学活動のほか、亡命詩人支援のために「バームダード – 亡命詩の家」を創設しました。

作品がさまざまな国で広く出版され、検閲と闘う彼女の努力は、海外でペルシャの詩を保存し、促進する上で彼女が重要な役割を果たしたことを示しています。活動を通じて、詩が痛みや苦しみを反映するだけでなく、目覚めや抑圧への抵抗の手段でもあることをも彼女は示してきました。

【原文(ペルシャ語)を読む】

20250402

柴田望さんの「NO JAIL」活動についてのエッセー、『詩と思想』4月号に掲載

閉塞を通路に変える響き~アフガニスタン女性詩人との今まで、そしてこれから~

(WAJ: 下記は柴田さんのFacebookへの投稿。記事中の「もっと見る」をクリックすると原稿全文を読むことができます。ソマイア・ラミシュさんの呼びかけから始まった、ターリバーンの「検閲・詩作禁止」に詩によって抗していく運動のはじまりから、日本の現状の批判的省察、さらには、これからの展望について力強く語られています。必読!)

20250314

フランス・ナント アトランティス・ワールド・ポエトリー・フェスティバル

ソマイア・ラミシュさん招待され講演

この3日間(3月13日まで)、フランスのナントで開催されているアトランティスワールドポエトリーフェスティバルに招待されました。世界中の詩人や作家が集結しました。

このフェスティバルは、文化的・文学的交流の機会であることに加えて、詩人たちが団結するチャンスとも考えられています。 イベントでは、社会変革における詩の役割、検閲に対する文献の重要性、そして詩が独裁政治に対する声になる方法について、数多くの会話が行われました。

私はこのプロジェクトで、アフガニスタンの声、女性たちの居場所で沈黙を非難する声、詩と抗議の声を届けました!・・・

20250307

<新作>

世俗主義者だって? 岡和田晃

(WAJ: NO JAIL運動を先頭に立って切り開いている岡和田晃氏の新作。ツェランを引きながら女性虐殺の事例を「黒いミルク」とたとえ、それをわれわれはいつまで飲み続けるのか、と厳しく問うている。)

怒号を上げる男たちに取り囲まれ、

長い板切れが、繰り返し、振り下ろされている……。

そう、繰り返し――

輪の中心部にいるのは、黒服に身を包んだ女だ。

年の頃はわからない。まだ若そうではあるものの……。

振り乱した黒髪は垂れ、顔の右半分が

流れ出た血で、もう真っ赤に染まっているから――

それでも、嵐のごとく降りかかる暴力に

怖気づいてしまうことなく……。

彼女は、果敢に抗議の声を上げ続けた。

宝物のような顔を、真っ赤な血に染めながら――

興奮した男どもは、遠巻きに板切れで、

彼女を打擲しながらも、それだけでは

埒があかないと思ったのか、近づいて……。

彼女を蹴倒し、足蹴にし続けた――

やがて動かなくなった彼女を、引きずり回し、

溜め込んだ鬱憤を晴らすべく……。

思いつく限りの悪罵を投げつけた。

「この女は、コーランを燃やしたのだ!」と――

二〇一五年三月十九日金曜日のことだった……。

死体は、無惨にもカーブル川に投げ捨てられた。

そして、火をつけられた――

ファルフンダ・マリクサダと呼ばれた彼女は、

そのとき二十七歳で、教師になることを目指し、

イスラーム法を学んでいたのだった。

そんな彼女が、コーランを燃やすはずなどない……。

偽のお守りを老人や子どもに売りつけていた指導者に、

注意をした。それだけなのだった。

自分の意見を言うことが、許されずに殺された――

「この女性の遺体が

私のなかで、バラバラになる。」(拙訳)

そう詠ったのは、ターリバーンに命を狙われ続けている

亡命詩人のソマイア・ラミシュで――

「あの事件の怒りと血のせいで私は心が塞ぐ」

「撹乱者と女嫌いのおのれの国で」(中村菜穂訳)

と詠ったのは、同じ名を持つファルフンダ・シュウラ。

この事件を忘れぬため、そのまま筆名にしたのだろう――

ファルフンダ、それは祝福と歓喜を意味する名……。

――そう、その、はずだったのに――

BBCによると、警察は当初、

ファルフンダは精神疾患があると発表し……。

娘は罪を犯した、自業自得なのだと、

彼女の父親に伝えた。では、その警察は何をしたのか?

ファルフンダが殺されるのを、黙って見ていたのだ。

日本では、まるで報道されなかった、この一件は、

女性憎悪(ミソジニー)によるヘイトクライム、

まさしく、そのものとしか言うことができない――

あの日、アフガニスタンの女性たちは皆、

殺されたのが自分自身であると、痛みを分有し、

抗議の声を上げた。彼女たちは、

カーブル川から、ファルフンダの遺体を引き揚げると、

それを棺に入れ、女たちだけで、葬儀を行った。

当地において、葬儀は男だけで行うのが、慣習なのに。

殺されたのは、ファルフンダだけではない。

二〇二三年一月十五日には、ターリバーンによる

クーデター後もカーブルに残り続けた、

元国会議員のムルサル・ナビザダが……。

なんと自宅で、護衛とともに殺害された――

それでも男どもは、イスラームの伝統を保持するため、

世俗化を拒否しているだけだと言い訳をした。

かく言う私も、ターリバーン擁護者の中田考に、

「世俗主義者」との悪罵をぶつけられたことがある!

故・中村哲の偉業を讃える者も、彼がイスラームの

女性憎悪に、目を背けたことまでは踏み込まない――

「現代アフガニスタン女性詩人」の先駆けである

ナディア・アンジュマンは、二〇〇五年十一月四日、

二十五歳の誕生日を目前として、夫の暴力で

殺された。この年に彼女は、詩集を出しており、

そのことへの妬みが、背景にあったとしか思えない。

「立ち込める煙が、

彼女の顔を包みこんで

いぶし、その芳しい肌を蝕んでいく」(拙訳)と、

『煙の花』に、ナディア・アンジュマンは書いている。

――あまりの息苦しさ。それは詩の香気と対照的……。

ナディアはきっと、ツェランを読んでいたのだろう

死のフーガの残響までが、圧殺されてしまった……。

夜明けの黒いミルクを、我らは何度でも飲まされる!

(写真は、事件の再現劇を報じたAFPBBのサイトより)

(「潮流詩派」281号に掲載予定)

(ファルフンダ(ファルフンダ)事件については『ウエッブ・アフガン』で「マフサ・アミニ殺害とアフガニスタン」でアフガン人男性の声を掲載した。事件の詳細について知ることもできる。またムルサル(ムールサル)・ナビザダ殺害事件についてはトピックス「銃撃者が「大胆不敵」なアフガン女性元議員を射殺」に詳しい。岡和田晃氏とNO JAIL運動との関りは本ページで「岡和田晃」と検索して閲読してほしい。)

20250221

NO JAIL 詩人、丁章さんと柴田望さんと尹東柱

尹東柱(ユンドンジュ)は朝鮮語で詩を書いた。そのために朝鮮語と朝鮮文化を否定し検閲する日本軍国主義の犠牲となった。「日本国家が禁止する思想を宣伝・扇動」した罪で懲役2年の実刑判決を言い渡され、日本が敗北する8・15のちょうど半年前に、収監されていた福岡刑務所で27歳で獄死した。

使用が禁止された母語・朝鮮語でおのれのみずみずしい感性を言葉で紡いだ。

尹東柱も尊敬すべきNO JAIL詩人のひとりだ。

詳しくは<視点:107> ⇒ https://webafghan.jp/siten107/

20250209

= 人権を守る「NO JAIL」運動を =

佐川亜紀

アフガンニュースレターNO120をお送り下さり、誠にありがとうございました。

ソマイアさんの詩集出版が現地メディア「ハシュテ・スブ」で報道されたとは、画期的なことで、すばらしいです。(注:アフガニスタンの現地メディアが「ソマイアラミシュ詩集」を報道 参照)

アフガニスタンの女性たち、詩人、芸術家の方々、民主化を求める人々は大きな勇気を得たのではないでしょうか。・・・

【全文を読む】

20250202

アフガニスタンの現地メディアが「ソマイアラミシュ詩集」を報道

(WAJ: 報道したアフガニスタンの独立系メディアのメディア名『8am』は「午前8時」という意味で現地読みは「ハシュテ・スブ」。『ウエッブ・アフガン』の提携メディア。「アフガンの声」や「トピックス」コーナーでおなじみだ。ターリバーンに対する非妥協的な批判ばかりでなく、アフガニスタン人自身の闘いに対しても厳しい自省の批評を展開する優れたメディアである。日本とヨーロッパをはじめとする、詩を武器にした闘いが本国に反映する流れとなって届いた。この流れを巨大な奔流へと変えていきたい。以下、8amの紹介文を取り急ぎgoogle翻訳の助けを借りた仮訳で紹介する。(一部、原文に補足修正を加えた。)

(WAJ: 報道したアフガニスタンの独立系メディアのメディア名『8am』は「午前8時」という意味で現地読みは「ハシュテ・スブ」。『ウエッブ・アフガン』の提携メディア。「アフガンの声」や「トピックス」コーナーでおなじみだ。ターリバーンに対する非妥協的な批判ばかりでなく、アフガニスタン人自身の闘いに対しても厳しい自省の批評を展開する優れたメディアである。日本とヨーロッパをはじめとする、詩を武器にした闘いが本国に反映する流れとなって届いた。この流れを巨大な奔流へと変えていきたい。以下、8amの紹介文を取り急ぎgoogle翻訳の助けを借りた仮訳で紹介する。(一部、原文に補足修正を加えた。)

世界の狂気に対する詩の驚くべき効果

2024年11月、ソマイラ・ラミシュの詩集が、彼女の伝記、記事、アフガニスタンの詩と文学の現状についての詳細なインタビューとともに日本語版として日本で出版された。これらの詩は日本の文学・文化界や大学教授たちから好評を博した。アフガニスタン出身のペルシャ語を話す詩人によるこの詩集の出版は、大学、テレビ、文学界で大きな注目と賞賛を受けた。ペルシア語から英語と日本語に翻訳されたこの詩集の出版は、現代アフガニスタン詩において稀有な貴重な作品であるといえる。

この記事では、日本の詩人で大学教授の大田美和さんや佐川亜紀さんらが、文芸誌『フラジャイル』に掲載されたソマイア・ラミシュの詩集『わたしの血管を貫きめぐる、地政学という狂気』を取り上げる。

***********

私の詩とは

発見でも、比喩でも、幻想でもなく

ただこう言っているだけ、

私はアフガニスタンから来た

そして

あなたたちは悲鳴を上げている

これこそが私が本にしたい事実!

(ソマイア・ラミシュ詩集『わたしの血管を貫きめぐる、地政学という狂気』より第14詩)

私たちに深い影響を与えた詩「世界のどの地域も夜」を書いたソマイア・ラミシュの詩集が、2024年11月3日に日本で翻訳出版された。ソマイア・ラミシュが世界中の詩人にアフガニスタンのターリバーン政権による詩の禁止に抗議するよう呼びかけた後、「詩の檻はない」と題する詩集が日本、フランス、オランダで出版された。この詩集には、アフガニスタンにおける詩と芸術の抑圧に反対する世界中の詩人による詩が収録されており、ソマイア・ラミシュの呼びかけにより出版された。

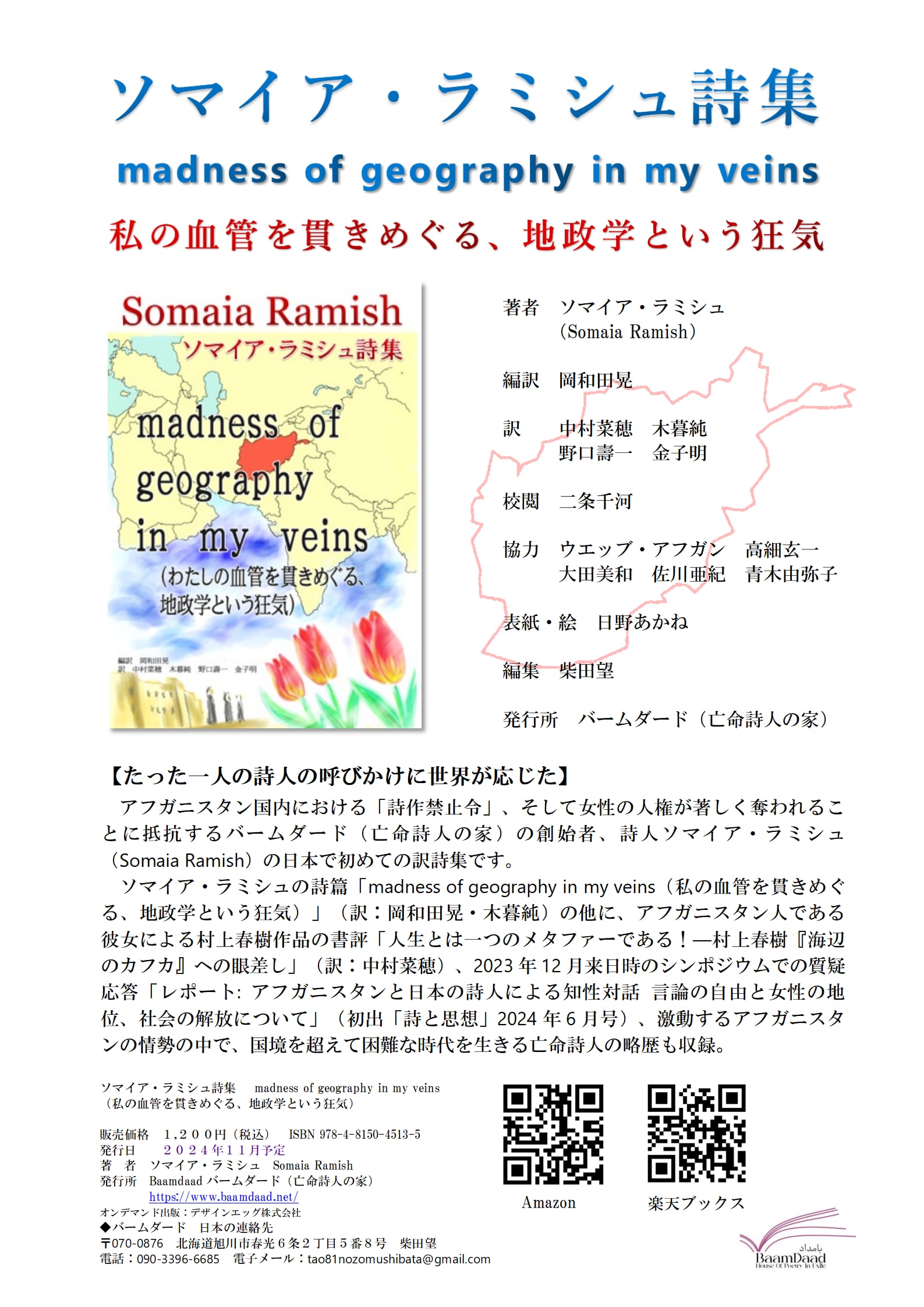

このたび、ソマイア・ラミシュの詩集が日本語に翻訳され、日本で出版された。この作品は柴田望氏が編集し、岡和田晃氏が英語から日本語へ、中村菜穂氏がペルシャ語から日本語へ翻訳した。木暮純、野口壽一、金子明、二条千河がコラボレーションし、表紙デザインは日野あかねによる新規イラストを採用。

ソマイア・ラミシュの詩は、実体験に基づいた鋭い批判と深い感情を表現し、アフガニスタンの女性や芸術家の危機的状況を描いている。同書の「あとがき」で、彼女はこう述べている。「この本は、詩や散文の作家としての私の個人的な歴史を反映しているだけでなく、私の故郷アフガニスタンで暗黙の検閲を受けている多くの芸術家たちの声も含んでいます。」

この詩集に収められた詩のひとつは、アフガニスタンを代表する詩人の一人、ナディア・アンジュマンに捧げられている。第19の詩「空は死んでしまった」は、ナディア・アンジュマンに宛てて書かれた傑出した詩だ。第1次ターリバーン政権の崩壊後も大学教育を続けることができたナディア・アンジュマンは、家庭内暴力の結果殺害された。アフガニスタンでは、性差別と女性蔑視が公的、私的領域のすべてに浸透していると言える。

この詩集に登場するもう一人の女性キャラクターはファルフンダで、その名前は第12の詩「カーブル川の日記の一ページ」に登場する。ファルフンダは、コーランを焼却したという虚偽の告発を受け、カーブルで殴打され殺害された女性だった。彼女の葬儀には女性だけが出席し、それがソマイア・ラミシュの抗議詩の題材となった。彼女は「アフガニスタンはもはや繁栄していないのに、流されるのはうんざりだ」と書き、怒りを表現している。彼女は真実が隠されたり忘れられたりすることを望んでいない。

ソマイア・ラミシュの詩の独特のスタイルは、T.S.エリオットの「Wasteland」を彷彿とさせる。このスタイルは、現代世界で叙事詩、個人の感性、そして女性の独特の声を復活させる必然的な方法だ。さらに、「夜に沈む鳥」や「空は死んでいる」といった比喩表現も効果的に表現されている。

これらの詩では、「あなた」という呼びかけの多様性も考慮する価値がある。この「あなた」には、アフガニスタンの女性たち、ターリバーン、世界の支配者たち、そしてこの詩の聴衆である私たち自身も含まれる。分裂や分離がより顕著になっている今日の世界では、文学の多様性は見過ごされがちだ。

映画『福田村事件』の森達也監督は著書『九月はもっとも残酷な月』(ミツイパブリッシング出版、2024年)の中で、「日本人は人間の多様性についてどうしようもなく無知だ。 そのため、彼らは歴史的事実を否定し、自分たちは『野蛮人』とは違うと主張しようとするのだ」と述べている。

日本人は常に外国人を遠ざけ、人間の多様性に対する理解が限られてきた。このように、ソマイア・ラミシュの言葉は、銃弾のように世界の諸問題の核心を突いて、多様な想像力を呼び起こし、地球規模で広範囲に影響を及ぼす。

彼女の詩のひとつでは、戦争は世界中に広がる癌のようなものだと述べられている。

「この傷が伝染するものだということは分かっている

すべての細胞をつかみ、

私たちの静脈よりもリラックスした通りに届く。

最近はどこかで戦争が始まる

ヤツはどこかに入隊し、

そして

どこかに穴をあける」

日本中に響き渡ったこの種の詩は、2024年のノーベル文学賞受賞者を受賞したハン・ガンの、1980年の光州事件を題材にした小説『少年が来る』を思い出させる。この小説では、虐殺によって生じた傷は原爆によって生じた傷と同じであると述べられている。

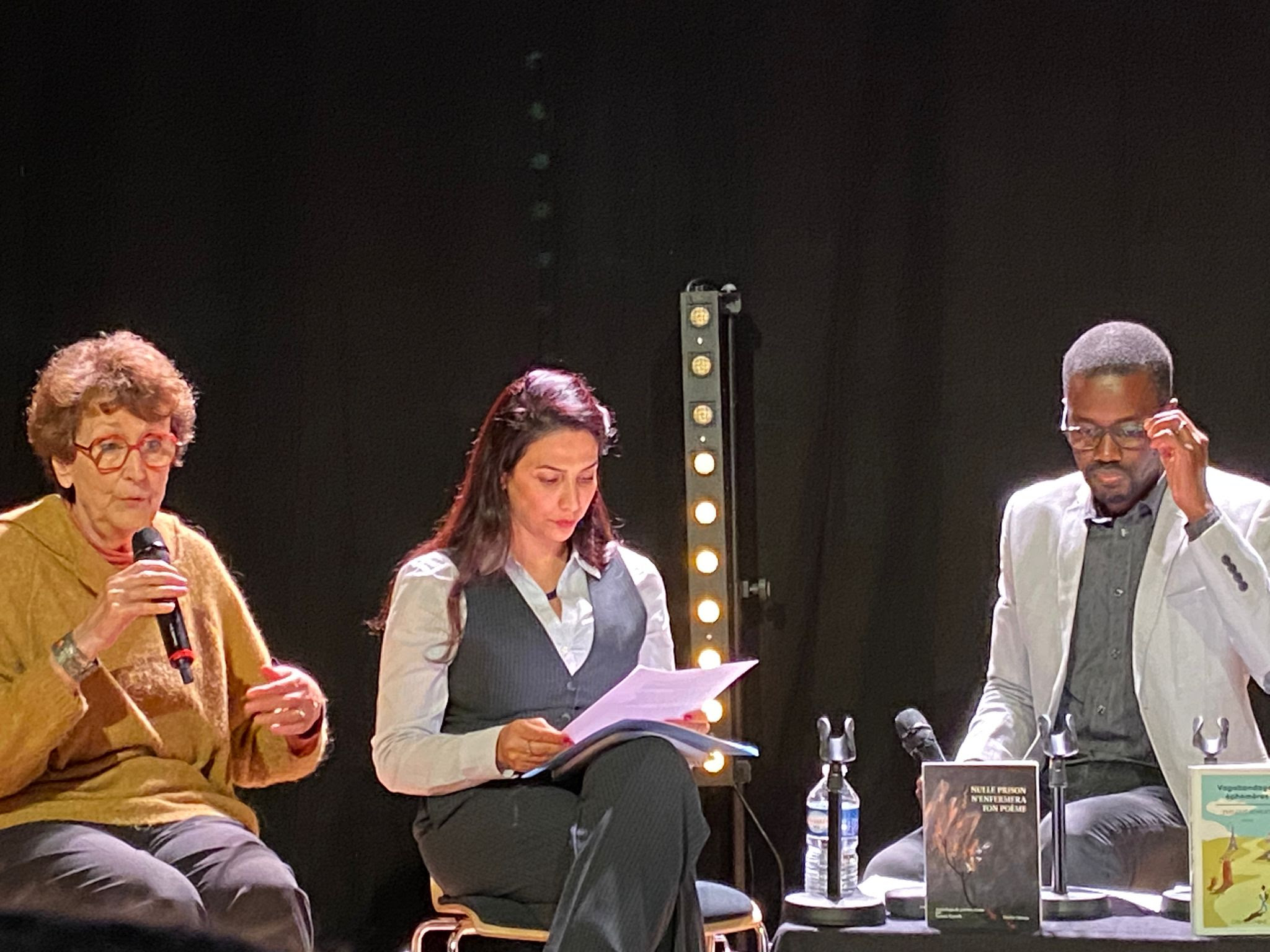

本書の最後には、2023年12月19日に横浜で開催された「文学セッション」でのソマイア・ラミシュとの対談が掲載されている。この対談は、特に重要な「表現の自由、女性の地位、文学」についてなされている。この本は「あなたの詩に火薬を詰めなさい」と書いた詩人からの招待状であり、彼女の言葉は間違いなく日本国内だけでなく海外のより広い聴衆の心に響くだろう。

【原文(ペルシャ語)を読む】

20250121

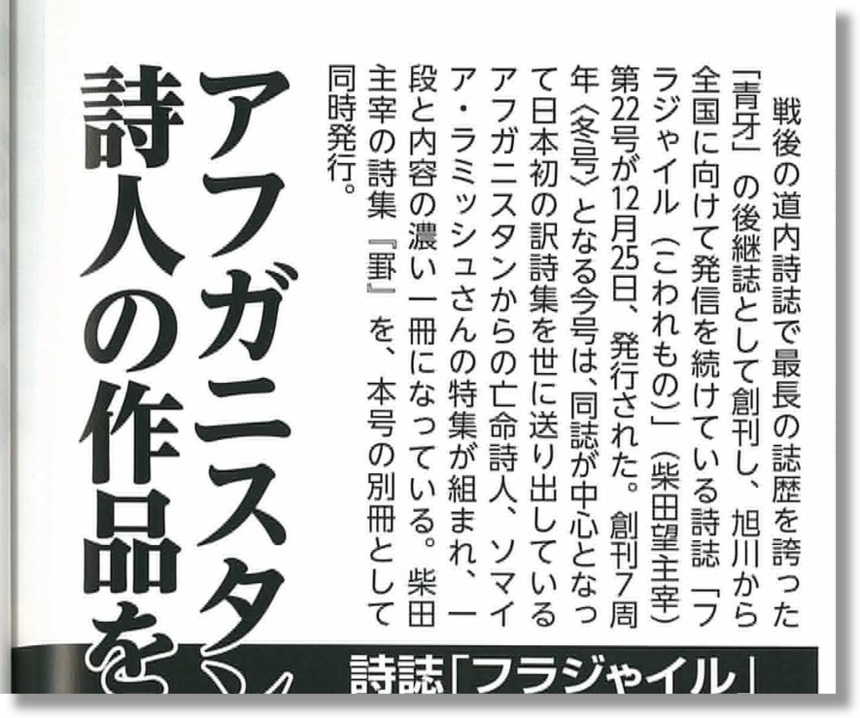

『月刊メディアあさひかわ』が「詩の檻はない」の活動を紹介

(WAJ: 『月刊メディアあさひかわ』は旭川市を中心とする道北地方の政治・経済関連の話題を扱う月刊雑誌。道北では『月刊北海道経済』と並ぶ2大地元メディアと言われ、地域の活性化、産業育成、文化発信等に対する提言、情報提供、社会悪に対する監視、チェック機能などを標榜している。その2月号が2ページ見開きで雑誌「フラジやイル」第22号紹介記事として「詩の檻はない」活動に焦点をあて見開き2ページで特集している。)

(WAJ: 『月刊メディアあさひかわ』は旭川市を中心とする道北地方の政治・経済関連の話題を扱う月刊雑誌。道北では『月刊北海道経済』と並ぶ2大地元メディアと言われ、地域の活性化、産業育成、文化発信等に対する提言、情報提供、社会悪に対する監視、チェック機能などを標榜している。その2月号が2ページ見開きで雑誌「フラジやイル」第22号紹介記事として「詩の檻はない」活動に焦点をあて見開き2ページで特集している。)

<記事紹介>

亡命詩人の呼びかけに応えて出版

同誌(「フラジやイル」)が、オランダに亡命しているラミシュ(同誌ではラミッシュと表記)さんと接点を持ったのは、タリバン政権が2023年1月詩作禁止令を出したのに対し、ラミシュさんがネット上で、世界の詩人たちに「文学的な抗議を行ってもらいたい」と呼びかけ、柴田主宰がこれを受け止めたのが始まり。・・・

【見開き2ページの記事全文を読む】

20250115

大田美和・岡和田晃両氏(at中央大学)のワークショップ

(WAJ: 昨年末、本コーナーで紹介した「NO JAIL詩人・岡和田晃さんの1月8日中央大学での講演/ワークショップ」の実施概要が中央大学のホームページに掲載されました。当日、岡和田さんは、昨年日本語版が出版されたソマイア・ラミシュさんの詩集に触れて、ソマイア・ラミシュさんの詩が、「場面や主体がめまぐるしく入れ替わる形を取ることによって、詩人一人の経験ではなく、『世界内戦』下を生きる人々の集合的な経験を描いた詩として読めるようになっていること」をあきらかにした、と報告されています。同記事の英語ページもあります。非日本語ネイティブの知り合いをお持ちの方は記事を拡散してください。また、この機会にソマイア・ラミシュさんの日本語詩集をまだ手にしていない方には<ここをクリックして>ぜひご購入されるようお勧めします。)

<日本語ページ>

https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/news/2025/01/78467/

<英語ページ>

https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/news/2025/01/78472/

20250107

憎悪の連鎖や虐殺をとめるために

(WAJ: 『ウエッブ・アフガン』では、ターリバーンの詩作と芸術への弾圧に抗する詩的抗議を全面的に支持し、このコーナーを設けている。しかし忘れてならないのは、ターリバーンには詩作も芸術もないのではなく、彼らは彼らなりの詩や芸術を駆使し、西洋的近代化への抵抗を行っている点である。われわれは対抗者であるターリバーンを正しく知って、あるべき地点を見据えて闘う必要があり、その観点からあえて「ターリバーンはいかに詩を活用したか」を掲載した。今回、「詩の檻はない」のリーダーのひとりである岡和田晃氏に、その意味をより深く指摘してもらった。とくに日本は、芸術が翼賛体制に屈伏した戦前の経験もあり、自省の念をこめて、岡和田氏の指摘を玩味すべきだろう。)

~「ターリバーンはいかに詩を活用したか」を読む~

岡和田晃

これまで『詩の檻はない』の文化運動では、混乱を避けるため、便宜的に「ターリバーンによる詩の禁止」という表現を用いてきた。しかし、考えてみれば当たり前の話なのだが、ターリバーンはすべての詩を禁止しているわけではない。

つまり反体制的であったり、「女性」をはじめとする性的マイノリティをエンパワーメントしたりするような詩こそを禁止しているわけであり、当然ながら政権を掌握しているターリバーンの側が、プロパガンダのために使う詩については許容されている。いや、それらはむしろ積極的に「活用」され、相応のインパクトを有しているわけだ。それだけ、アフガニスタンやイランなど、ペルシャ文学の伝統が根付く地においては、人々の生活に詩が自然に浸透していると言えるのである。

こうした詩を(英訳でだが)読むと、むしろ伝統的な頌歌の系譜に連なるものではないかと思わされる。ゆえにターリバーンの詩が与える印象は、ポストモダニズムの“洗礼”を受けているソマイア・ラミシュの詩よりも、アメリカ・バイデン大統領が就任した際にそれを讃える文脈でロマンティックなフレーズを読み上げたアマンダ・ゴーマンの詩に――日本語の訳詩集も刊行されて話題が続いている作家によるものだが――実のところ近いのではないかと思う。

この点、ファシズムへ急速に迎合した第二次世界大戦期の日本において高村光太郎なり三好達治なりが書いたあからさまな翼賛詩よりも、素朴な日常の感覚に根ざした日本的な抒情に通じるものだと言えるだろう。日本的な翼賛詩は政治的強者の側に立たんとする弛緩したものが大半で、にもかかわらず、“詩壇”にはそうした立場への憧れを公言して恥じない者すら出始めているのが今日の状況ではある。しかし、ターリバーンの詩は、そうした知的停滞とは決定的に異なる。

ゆえに、記事で紹介されているアンソロジー『Poetry of the Taliban』を眺めても痛感させられることだが、彼らを一義的な「原理主義」や「野蛮」のイメージでくくり、やがては発展的な解消を遂げるものだと進歩史観で捉えることはまるで正しくない。そもそもアメリカの圧政がなければターリバーンもないわけで、むしろ、ターリバーンをアメリカ的な「帝国」の覇権に抗う反近代を目指す運動体だと捉え、エキゾティシズムの再生産を避ける形で対抗言説を編んでゆかねば、憎悪の連鎖や虐殺が続くだけである。

この点参考になるのが、ファテー・サミが英訳したスライマン・カビル・ヌーリの小説「賢いターリブ」だ。「暗黒支配の恐怖をおぼえた」等のこなれない翻訳が原文の含蓄を充分に伝えていないのが玉に瑕だが、それでもターリバーン支配下の状況の内実はわかる。この点、「賢いターリブ」はガッサーン・カナファーニー『太陽の男たち/ハイファに戻って』(黒田寿郎・奴田原睦明訳、河出書房新社)やアブドゥルラザク・グルナ「檻」(くぼたのぞみ訳、「すばる」2024年11月号)あたりの新旧「ポストコロニアル文学」と併読されるべきものだが、これらの文学に通じる内在的な抵抗の芽を「野蛮」で片づける振る舞いを上塗りしないためにも、言説戦略の再編成が強く求められる。

======

<速報> NO JAIL詩人の岡和田晃さんが年明け1月8日に中央大学で講演します。学外者も聴講できます。ぜひご参加を! 詳細は伝言板のココをご参照ください。

======

20241224a

「芸術と自由の沈黙に抗い続ける」アフガニスタンの女性詩人

世界に広がる抵抗の連帯 日本では二冊目の詩集が出版

玉懸光枝(ドット・ワールド・プレス) 2024年12月24日

2021年8月にイスラム原理主義勢力タリバンが20年ぶりに復権したアフガニスタンで、表現者や女性への抑圧が一層強まっています。教育を受けることも就労も許されず、服装や移動の自由すら奪われた彼女たちにとって最後の希望だった医療系学校への通学も、2024年12月、ついに門扉が閉ざされました。そんななか、詩作を禁じられた一人の女性詩人が各国の詩人たちとの連帯と絆を深め、沈黙を強いられている祖国の人々の声を詩を通じて伝え続けています。日本ではこのほど2冊目の詩集が出版されました。

恐怖政治のまん延で奪われる権利

「抑圧されている女性たちの声を広く届け、詩や芸術に沈黙を強いる検閲に抵抗し続けます」「芸術は人々の心で生きており、なんびとたりともその精神を破壊することはできません。芸術は決して屈しません」――。届いたメールに綴られた決意あふれる言葉に圧倒されながら、一年前に初めて彼女に会った時の凛とした声とたたずまい、そして吸い込まれそうな大きな瞳に信念と覚悟をたたえたまなざしを思い出していた。・・・

【全文を読む】

20241224

地政学という狂気にふれる詩の旅

~『詩の檻はない』第二版に参加させて頂いた経緯と想い~

林美脉子

2023年2月、2015年から「図書新聞」に毎月「世界内戦下の文芸時評」を10年近く連載しておられる文芸批評家・詩人の岡和田晃さんからお電話がありました。内容は「アフガニスタンのタリバン政権が、女性が詩を書くことを禁じ迫害しているので、西側に避難した詩人を支援するための詩を送ることになった。それで林さんも参加しませんか」というお声がけでした。その説明の中で「その詩人は、日本中の文学団体に要請をしたのだが、どこからも反応がなく、たった一か所「北海道詩人協会」の事務局長の柴田望さんが賛同を示し、柴田さんが中心になって編集作業をする」というものでした。

私はかねがね詩を含むあらゆる「文学団体」というものに懐疑的な考えを持っていて、どの団体や同人誌にも属さず、ずっとひとりで詩を書いてきました。何故ならば、団体・組織というものはある意味「ムラ社会」を形成していて、そこでは必ずヒエラルキーが存在し、そのムラの一員であることで「仲間意識」や「ステータスを得る」という力関係が生じることに対して、ある種のトラウマを持っているからです。

詩(文学)というものはそういうものから最も自由でなければならなく、中央集権的な文壇詩壇から遠く離れて自立すべきであって、岡和田さんが常々仰るところのG・Cスピヴァクが主張する「惑星思考(プラネタリティ)」であるべきだというのが、詩を書き始めてから変わらない私のスタンスでした。

数年前、岡和田さんと私は「北海道=ヴェトナム詩集1、Ⅱ」に関して、メールで意見交換をしたことがあります。(その内容は岡和田さんが「フラジゃイル」19号の19~20ページと、ウエッブ・アフガンの「NO JAIL」のインタビューで非常に分かりやすく纏め言及されていますので、ご参照下さい(https://webafghan.jp/siten077/))

その意見交換の中で私は、1965~1974年の全学連運動と「ヴェトナムに平和を!市民連合(ベ平連)運動」の渦中を同時代人として過ごした立場から、この『北海道=ヴェトナム詩集1、Ⅱ』には少しばかり懐疑的である旨を主張しました。

当時は学生を初めほとんどの国民が「(60年)安保反対!ヴェトナム戦争反対!」のシュプレヒコールを叫び、蛇のようにうねる「フランス・デモ行進」を行い、国中が騒然とした興奮状態にありました。・・・

20241216

「日常」と「非日常」を結ぶふたつの詩集

~『フラジやイル』冬号と『罫』(柴田望詩集)~

ソマイア・ラミシュの詩、<あなたたちは私を殺す>(訳・岡和田晃)

ソマイア・ラミシュの詩、<あなたたちは私を殺す>(訳・岡和田晃)

あなたたちは私を殺す

地獄の底から救い出そうとして?

いやむしろ、

あなた自身が天国への階段を登って。

連日連夜、私は何度でも死ぬ。

私の長い髪が、あなたたちの神の怒りに触れるというのだから。

連日連夜、私は何度でも死ぬ。

――私の髪が、あなたたちの凡庸な思想のなかで腐り果てるときに、

――私の声が、あなたたちの狂信に吞み込まれるときに、

――私の女らしい体が、あなたの不信心によって犯されるときに、

あなたたちは美に怯えているのよ。

ご覧なさいな、テヘランの街路もカーブルの通りも

天国にも地獄にも通じてなどいやしない。

そして私たちは死からよみがえる。

労働にパン、それに自由を!

女たちに生活の自由、自分の人生を!

この詩を受けて、ふたりの詩人の書評が掲載されている「フラジやイル 第22号2024年12月」が届いた。

この冬号の特集はふたつ、ひとつはわれわれになじみのソマイア・ラミシュ詩集。そしてもうひとつは「生誕100年・阿部公房と旭川」。

「ソマイア・ラミシュ詩集(私の血管を貫きめぐる、地政学という狂気)」の評者は佐川亜紀と大田美和。もうひとつの特集の筆者は柴田望。3人とも「NO JAIL」詩人だ。

佐川亜紀は「世界の狂気に抗う鮮烈な詩集」のタイトルで、「詩を弾のごとく装填して撃て」と呼びかけるソマイアの思想を解明する。そしてその思想は、ことしノーベル文学賞を受賞した韓国の作家ハン・ガンの光州民主化運動弾圧を描いた小説『少年が来る』を引いて、アフガニスタンと韓国の思想弾圧が両者に「共通する弾圧の連鎖と民主化への希求」であるとして「地政学という狂気」に焦点をあてる。佐川は『日韓対訳 韓国・光州事件の抵抗詩』(彩流社刊)をことし9月に上梓したばかりだ。

大田はソマイアが「冷笑とあきらめが繰り返し襲いかかって生きる力を奪っていく世界の中で、死に向き合う人たちの眠っていた意識を覚醒させた」と書き、短い詩編のなかに複雑で謎に満ちた章句を織り込むソマイアの手法を読み解いていく。「私はあなたの最後の笑みを額縁にいれ」の「あなた」が自爆テロ犯であり、そのテロ犯のなかに飾りたいなにかをみつけていたのに、肉体の爆発もろとも飾るべき家さえ吹き飛んでしまった現実と重層的な悲しみとを、大田はわずか4行の詩のなかに見出す。そしてソマイアが描くアフガニスタンの現実、「世界はどこも夜」と叫ぶ彼女の呼びかけを同じ夜にある日本でひとりでも多くが受け止めるべきである、と結ぶ。

『フラジやイル』冬号と一緒に、柴田望の最新詩集「罫」が送られてきた。柴田の詩の特徴である一読つながりを理解しがたい詩句の羅列が延々と続く独特の表現であるが、それをじっくり読み進めていくとそこに浮かび上がってくるのは、ロシアの社会主義十月革命が変容し東へと伝播し中国で変容をとげ、天安門事件や香港事件での言論や自由への弾圧に続いていることを、一冊の詩集をとおして認識させる構造になっている。東の果ての小島、日本ではどうなのか。

柴田は、安部公房特集のなかで安部は「日常と非日常、価値観の転換」の表現に取り組んだ文学者である、と書いている。柴田氏とのやりとりの私の個人的体験から述べさせていただくと、2023年はじめ、ソマイア・ラミシュの呼びかけを闇夜のような日本の詩の世界に転送した時、受け止めてくれたのが柴田氏だった。それ以後、彼はソマイアの呼びかけの真実性をみずから確認し、呼びかけを日本中に拡散し、まとめ上げる仕事を文字通り「獅子奮迅」の働きをした。そして今日までのNO JAIL活動をひっぱってきた。生活費をかせぐ「日常の仕事」とアフガニスタンの非情なる現実をつなく「非日常」の仕事を、時には泣き言ももれる辛さを抑してつづけてきた。阿部公房論をたんなる評論でなく、自分の生き方に貫いている彼の姿勢に深く感動する。

柴田は、安部公房特集のなかで安部は「日常と非日常、価値観の転換」の表現に取り組んだ文学者である、と書いている。柴田氏とのやりとりの私の個人的体験から述べさせていただくと、2023年はじめ、ソマイア・ラミシュの呼びかけを闇夜のような日本の詩の世界に転送した時、受け止めてくれたのが柴田氏だった。それ以後、彼はソマイアの呼びかけの真実性をみずから確認し、呼びかけを日本中に拡散し、まとめ上げる仕事を文字通り「獅子奮迅」の働きをした。そして今日までのNO JAIL活動をひっぱってきた。生活費をかせぐ「日常の仕事」とアフガニスタンの非情なる現実をつなく「非日常」の仕事を、時には泣き言ももれる辛さを抑してつづけてきた。阿部公房論をたんなる評論でなく、自分の生き方に貫いている彼の姿勢に深く感動する。

(「フラジやイル」冬号は税込み600円。「柴田望詩集 罫」は税込み1210円。両書ともメール:tao81nozomushibata@gmail.comに注文すれば入手できます。)

【野口壽一】

===============

20241208

ソマイア・ラミシュさんの手元に『詩の檻はない』第2版、届く

~Instagramでソマイアさんが報告~

「詩を書き続けたい」という詩人の聲に心を動かされ、応援したいという意思を持つことは、政治以前であり、根源的な存在の問題に関わる人類の想いの顕れであり、その領域に触れることが詩の営みであると考え、Somaia RamishさんのメッセージをSNS等で拡散させて戴きました。ご賛同戴き、バームダードへ詩をお送り戴いた詩人の皆様へ心より感謝申し上げます。(柴田望「あとがき」)

(第2版2刷 2024年12月2日)

第2版はアマゾンで購入できます。1939円。ここをクリック

20241123

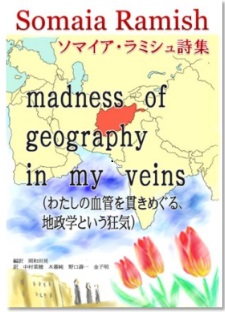

ソマイア・ラミシュ詩集『わたしの血管を貫きめぐる、地政学という狂気』

~抑圧と闘う詩人の声を私たちは受け流すことなく受け止め、何を学ぶのか~ 高細玄一

(WAJ: 日本で、フランスで、オランダで、そして世界に広がった、ターリバーンによる詩の検閲・詩作禁止に詩で抗う『詩の檻はない』の運動。その発端をつくったアフガニスタンの女性詩人ソマイア・ラミシュの初の日本語詩集。「世界のどの地域も夜」を含む詩編、村上春樹『海辺のカフカ』評「人生とは一つのメタファーである!」、レポート「アフガニスタンと日本の詩人による知性対話」などを収録。この世界的な運動の参加者であり、レポートにある日本の詩人との対話をコーディネートした詩人・高細玄一氏が紹介・批評する。詩集の購入はココ(アマゾン)で。)

(WAJ: 日本で、フランスで、オランダで、そして世界に広がった、ターリバーンによる詩の検閲・詩作禁止に詩で抗う『詩の檻はない』の運動。その発端をつくったアフガニスタンの女性詩人ソマイア・ラミシュの初の日本語詩集。「世界のどの地域も夜」を含む詩編、村上春樹『海辺のカフカ』評「人生とは一つのメタファーである!」、レポート「アフガニスタンと日本の詩人による知性対話」などを収録。この世界的な運動の参加者であり、レポートにある日本の詩人との対話をコーディネートした詩人・高細玄一氏が紹介・批評する。詩集の購入はココ(アマゾン)で。)

★

2023年8月15日、タリバンによるアフガニスタンでの政権掌握2周年に合わせて、フラジャイルを主催する柴田望氏の献身的な尽力により、タリバンの芸術と女性の人権に対する抑圧に対する詩的抗議として「詩の檻はない」が刊行された。私はその呼びかけに答えた一詩人に過ぎなかったが、この詩的抗議の流れを何とか広げたいと詩人の遠藤ヒツジ氏と相談し、2023年10月15日横浜ことぶき協働スペースの全面協力の下、詩の檻はない朗読会を開催するサポート役を買って出ることになった。朗読会は地元の神奈川新聞等でも大きく報道され、ネット配信もされ、参加者の多彩さも含め、現代詩のイベントとしても画期的な意義を持つものであったと思う。その朗読会後の懇親会の席で、ソマイアさんが12月に来日するときに、「もう一つの日本を見てもらう意味でも、ことぶきでイベントを開催してはどうか」という提案があり、流れのなかで私が12月19日のソマイアさん来日のイベントの裏方を担うこととなった。19日当日、ソマイアさんから私たちに1冊の詩集がプレゼントされた。それが今回翻訳された詩集、「わたしの血管を貫きめぐる、地政学という狂気」であった。(以下全文はココをクリック)

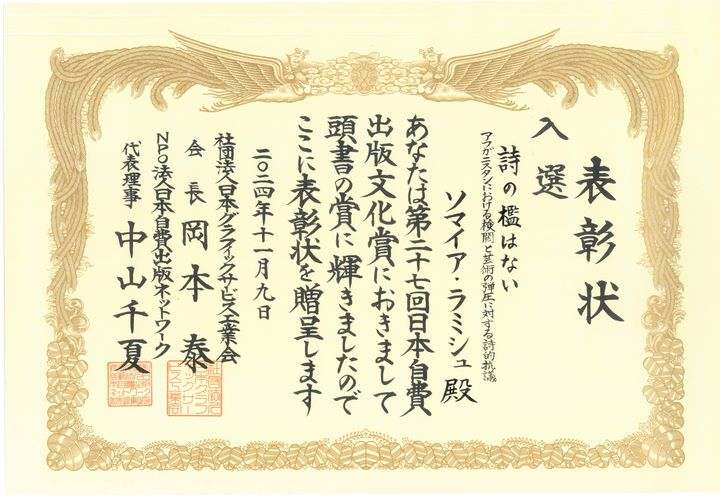

20241118

『詩の檻はない』が日本自費出版文化賞を受賞

日本連絡事務所責任者・柴田望さんからの報告とソマイアさんからのメッセージ

【ご報告】この度、おかげ様をもちまして『NO JAIL CAN CONFINE YOUR POEM 詩の檻はない』(ソマイア・ラミシュ)、第27回日本自費出版文化賞《入選》の賞状を戴きました。ソマイアさんのメッセージ、アフガニスタンの状況に心を寄せて戴き、活動に関わってくださった皆様へ心より感謝申し上げます。

【ソマイアさんからのメッセージ 2024年11月18日】

日本自費出版文化賞で『NO JAIL CAN CONFINE YOUR POEM』が認められたという素晴らしいニュースを聞いて、とても興奮しています。この素晴らしい成果にお祝いを申し上げます。これは、私たちがこのプロジェクトに注いだすべての努力、創造性、情熱の証です。

これらの重要な作品を世に出すために、皆さんが継続的に支援し、尽力してくださっていることに心から感謝します。自由と正義を求める私たちの共通の歩みがこのように認められたことは、本当に心温まることです。

自由と抵抗への旅は続きます。皆さんと一緒にこの道を歩めることを誇りに思います。

改めてお祝い申し上げます。そして、この嬉しいニュースをシェアしてくださりありがとうございます!

第27回日本自費出版文化賞の最終結果

https://www.jsjapan.net/pages/award_history2024

NO JAIL CAN CONFINE YOUR POEM 詩の檻はない: ~アフガニスタンにおける検閲と芸術の弾圧に対する詩的抗議 (ここからAmazonで購入)⇒ https://x.gd/o4zZu

20241110

ソマイア・ラミシュさんと柴田望さんのメッセージ

ソマイア・ラミシュ詩集(日本語版) 発刊に寄せて

(『詩の檻はない』の第2版と同時に企画発行されたソマイア・ラミシュ詩集が11月11日に楽天ブックスで発売となりました(予約開始は11月3日)。著者のソマイア・ラミシュさんと編集発行の責任者・柴田望さんが発売を前にメッセージを発信しました。シェアいたします。)

ソマイア・ラミシュさんのメッセージ

私の詩集『Madness of Geography in My Veins』が日本語に翻訳され、11月3日の日本の文化の日に出版されることを、大変光栄に、そして嬉しく思います。同時に、詩集『検閲と抑圧に反対する世界の詩:「あなたの詩を監禁できる刑務所はない」』の第2版が日本の読者に届くようになりました。これらの成果は、日本の詩人たちの支援と日本の読者の温かい歓迎なしには実現できなかったものであり、この道を共に歩んでくれたすべての人々に深く感謝しています。

私の詩集『Madness of Geography in My Veins』が日本語に翻訳され、11月3日の日本の文化の日に出版されることを、大変光栄に、そして嬉しく思います。同時に、詩集『検閲と抑圧に反対する世界の詩:「あなたの詩を監禁できる刑務所はない」』の第2版が日本の読者に届くようになりました。これらの成果は、日本の詩人たちの支援と日本の読者の温かい歓迎なしには実現できなかったものであり、この道を共に歩んでくれたすべての人々に深く感謝しています。

アフガニスタンと日本の長年の友好関係に根ざした文化と文学の絆は、今、深い意味を持っています。タリバンがアフガニスタンの詩と芸術を封じ込める中、日本の詩人や読者の支援は、こうした古いつながりを復活させるだけでなく、抑圧と検閲に直面した団結の象徴でもあります。過去2年間、私たちは表現の自由を守り、検閲や弾圧と闘うために努力してきましたが、詩と芸術は決して抑えられることはないと常に信じています。

また、予約販売開始から 1 週間で、「Madness of Geography in My Veins」がAmazon Japan でベストセラー ランキング 3 位にランクインしたことをお知らせできてうれしく思います。この温かい反応は、私たちの間の深い文化的つながりを表しています。日本で再び詩を読み、文化を愛する美しい国を訪れる機会を心待ちにしています。自由と芸術の声を生かし続けてくださり、ありがとうございます。

柴田望さんのメッセージ

■ついに明日、ソマイア・ラミシュさんの日本で初めての訳詩集、Amazon、楽天ブックスで販売となります。Amazonの新着ランキング(詩歌)では最高位3位。現在も9位と、ご注目戴いております。本日、私の手元にようやく現物が届きましたが、日野あかねさんによる表紙の存在感が素晴らしいです。多くの方にお読み戴けましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

■ついに明日、ソマイア・ラミシュさんの日本で初めての訳詩集、Amazon、楽天ブックスで販売となります。Amazonの新着ランキング(詩歌)では最高位3位。現在も9位と、ご注目戴いております。本日、私の手元にようやく現物が届きましたが、日野あかねさんによる表紙の存在感が素晴らしいです。多くの方にお読み戴けましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

*ソマイア・ラミシュ詩集

madness of geography in my veins

(私の血管を貫きめぐる、地政学という狂気)

■Amazon

https://x.gd/DsXWn

■楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18030601/

【たった一人の詩人の呼びかけに世界が応じた】

アフガニスタン国内における「詩作禁止令」、そして女性の人権が著しく奪われることに抵抗するバームダード(亡命詩人の家)の創始者、詩人ソマイア・ラミシュ(Somaia Ramish)の日本で初めての訳詩集です。

彼女の呼びかけに応じ、抵抗への連帯を表明する世界各国の詩人たちが送った詩作品を纏めたアンソロジー詩集『NO JAIL CAN CONFINE YOUR POEM 詩の檻はない』が2023年8月15日、最初に日本で出版されました。これを皮切りにフランス、オランダでも発行され、イタリア、モロッコでも準備が進められています。

ソマイア・ラミシュの詩篇「madness of geography in my veins(私の血管を貫きめぐる、地政学という狂気)」(訳:岡和田晃・木暮純)の他に、アフガニスタン人である彼女による村上春樹作品の書評「人生とは一つのメタファーである!—村上春樹『海辺のカフカ』への眼差し」(訳:中村菜穂)、2023年12月来日時のシンポジウムでの質疑応答「レポート: アフガニスタンと日本の詩人による知性対話 言論の自由と女性の地位、社会の解放について」(初出「詩と思想」2024年6月号)、激動するアフガニスタンの情勢の中で、国境を超えて困難な時代を生きる亡命詩人の略歴も収録。

20241021

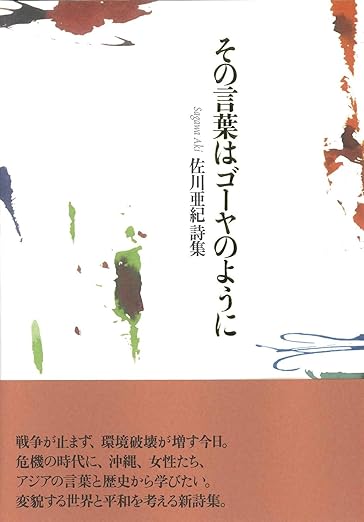

NO JAIL 詩人の活動

その言葉はゴーヤのように

佐川亜紀詩集

佐川亜紀さんは日本を代表する女性詩人のひとり。そして、ソマイア・ラミシュさんの呼びかけに真っ先に応えてくれた詩人のひとり。力のこもった「女たちの言葉は水路」を寄せてくれた。

本書は2017年以来の単行詩集「その言葉はゴーヤのように」にも、『詩の檻はない』に採用された「女たちの言葉は水路」が収録されている。

佐川さんは本コーナーで紹介しているNO JAIL詩人の中軸をなす詩人でもある。最新のこの詩集は、最近亡くなった著名な詩人でありかつ佐川さんが尊敬し指導を受けていた高良留美子氏への追悼詩2篇(「月の海」「月の乳房」)に始まる26篇が収められている。

本書では、高良氏がそうであったように、フェミニスト活動家として、女性の視点から国際問題や民族問題、国際問題の課題に切り込み、ジェンダー問題や日本社会のさまざまな差別構造にたいする批判や考察の詩作品が収められている。

全体は4部よりなり、最後は読者や世界との対話の1篇で締めくくられる。

「I 月の海」で心に刺さる詩句は、14歳のアンネがアウシュヴィッツに送られたとき生理3度体験後、との句。命の成長が生理の数で数えられる女のからだ、それは男には絶対にわからない。この第1部に、『詩の檻はない』に収められた「女たちの言葉は水路」が掲載されている。

本書の書名にもなった「II その言葉はゴーヤのように」では、沖縄や奄美がうたわれる。

・「嵐の世界の中/揺られながら行き交う小舟のような」わたしたち。「言葉を生かし続けることができるだろうか」と詩人は言葉の海を泳ぐ。

・石垣島や宮古島をたずねながら世界中で戦に駆り出されるさまざまな国の若者に思いをはせる。

・奄美ではハンセン病患者の肖像を描き続けた田村一村にたどり着く。東京都美術館では今、田中一村絵画展 2024年9月19日(木)~12月1日(日)が開かれている。

「III 雨傘と心臓」でハッとする言葉のかずかず。

・素手の同じ人間に銃を向ける軍という旋律/引き金に指をそえている私(竪琴(サウン・ガウ))

・敵をまっすぐ高速で探す現代の空の瞳/ドローンが飛び交う戦場(空の瞳)

食べることと、話すことが同一の器官にあるという不思議/そこからも、言葉の肉食性がうかがえる(舌)

「IV 百の秋」で心に迫る句。

・日本で生きた日本語も 聴き取れないまま/「来者」の言葉が濃い影と未知の光を放つ(国本衛=イ・ウィ)(来者)

・一人がつながるはるか遠く光る水平線(国本さんの1)

・言葉が通じなくても共通語を求める/地と天をつなぐ宇宙の会話(通訳者)

<締めの一句>

違うことに

風や泉を感じることができるか

離れても

遠くの星を見つめていられるか(対話)

『ウエッブ・アフガン』はとおくアフガニスタンやガザやウクライナや琉球弧や北の大地に思いを馳せながら両足で立っている。世界の人びととともに同じ遠くの星をみつめていたい。

本書は土曜美術社出版販売 定価2,200円(本体2,000円+税10%)アマゾンほかECサイトで購読できる。

【野口壽一】

20241014

NO JAIL 詩人の活動

ソマイア・ラミシュ詩集(日本語版) と 『詩の檻はない 第2版』 が 同時発刊

2冊の販売と普及とにご協力ください!

ソマイア・ラミシュさんの挨拶(Facebookページより)、ペルシャ語からの自動翻訳に若干手を加えました。

詩と芸術が好きな友達に良いニュース

「私の血管を貫きめぐる、地政学という狂気」に関する私の会話や記事の一連の記事にもなっています。 このコレクションが日本の読者に気持ち、考え、視点を伝え、両国の多文化であり、現代アフガニスタン詩への新たな窓となればと思います。 間違いなく、地理的境界、検閲と抑圧を超えて、抵抗に意味を与え、連帯を生み出すのは詩であり芸術です。

過去2年間、私は詩、芸術、文学の状態、そして私たちの芸術家に課せられた歴史的抑圧についてグローバルプラットフォームで継続的に発言し、活動してきました。 詩人、作家、人権活動家としての努力が実を結び、本日アフガニスタン文学社会に「NO JAIL CAN CONGINE YOUR POEM」の第2版が日本で出版されることをお知らせします。 検閲と詩や芸術の禁止に対する連帯と詩的な抗議のこのアンソロジーは、世界的に歓迎されています。

これに続いて、英語、フランス語、日本語の検閲や圧迫に反対するアフガニスタンの詩人たちの詩集「Morning – House of Poetry in Exile」が近日公開されます!

私を支え、同行してくれたすべての友人、詩人、文化的な人々に心から感謝しています。 詩と文化の光が啓発され、啓発されるまで。

私たちの祝福におめでとう! (ソマイア ラミシュ )

20241014_MGMV_flyer

販売用チラシ

20241014a

旭川ケーブルテレビ ポテトにこんにちは

『詩の檻はない』日本語版編集責任者の柴田望さんが出演して語りました。(2024年8月28日、および9月2日~9月8日

20241002

NO JAIL 詩人の活動

広島・長崎・沖縄からの永遠平和詩歌集

報復の連鎖からカントの「永遠平和」、賢治の「ほんとうの幸福」へ

2024年8月8日、コールサック社刊行(鈴木 比佐雄、座馬 寛彦 (編集)、& 2 その他)のアンソロジーに“NO JAIL”詩人登場!

2024年8月8日、コールサック社刊行(鈴木 比佐雄、座馬 寛彦 (編集)、& 2 その他)のアンソロジーに“NO JAIL”詩人登場!

掲載順に、高柴三聞「白い鳥」、大田美和「晴(ぱ)りん 雨てぃあ 無(にゃーん) 辺野古を詠む」、ソマイア・ラミシュ「(私はまだ生きている、)」、岡和田晃「病院に爆弾を落とすな!」、高細玄一「もぎ取られた言葉――マリア・コレスニコワは去らなかった」「こどもを殺すな」らの作品が掲載されている。A5判384ペー、2200円(税込み)

本書は、広島、長崎、沖縄、アフガニスタン、ウクライナ、ガザ、をはじめ、世界を舞台に永遠平和を希求する269名の詩人・歌人・俳人たちの作品を集めたアンソロジーである。

ヒロシマ・ナガサキでは 地球を終わらせるほどの威力をもった原爆が実際に落とされた現場を題材に戦争遂行者たちと科学への糾弾の作品が並ぶ。ヤマトンチューの犠牲とされいまもされ続けているオキナワの作品は、本サイトでも取り上げている琉球弧へのミサイル配備という今日現在の実相も摘発されている。

編集を担当した鈴木比佐雄氏によれば作品公募の要点は24万人もが犠牲になった沖縄戦、広島・長崎の被爆者たちの放射能被害の実相とその後の人生の苦難、戦乱止まぬ世界にあってイマニエル・カントや宮沢賢治の永遠平和に向けた提起に、独自な観点で応えてほしいとの願いで作品を集め、本書を編んだという。

有名な作家もいればそうでない作家もいる。本書に収録された作家群と作品群はこれまで日本で創作された膨大な作品のほんの一部であるだろうが、それでも読み応えある重い問いかけが詰め込まれている。

峠三吉の「ちちをかえせ ははをかえせ」は本書の冒頭を飾るにふさわしい文句なしの作品だろうし、それにつづく栗原貞子の「生ましめん哉――原子爆弾秘話――」「ヒロシマというとき」は本サイトでも掲載したばかりの心打つ永遠の命を持つ作品だろう。また、アフガニスタンにおいてターリバーンの詩作禁止に抗して詩をもって闘う詩人の応援をしているわれわれにとって、戦時下に反戦句を詠み弾圧され創作を禁じられた西東三鬼や渡邊白泉が取り上げられているのは時空を超えた人類史的つながりを感じる。

世界を見渡せば、正義と正義が相争って血を流している。ソマイア・ラミシュがいうように「世界はどこも夜」としか思えない。しかし、本書のなかである詩人は「正義は人の数ほどあるけれど/道理はひとつしかないんだよ」(330ページ)という。バカの壁ではないけれど、道理をみずしておのれファーストの正義を振りかざしお互いに傷つき合っている。そして別の詩人は「世界のあちらこちらで/上げた拳を自分では下ろせない人がいる」(313ページ)と透徹したまなざしを投げる。そしてそこから逃げず、逆に飛込み、そのような人々に寄り添って拳を握ってやれば出口への手がかりがみつかるのではないか、とその詩人は自問する。

詩には、ひとつしかない道理に人々を導く力がある。

(本書の購入はココをクリック)

【野口壽一】

202408

フランス・ペンクラブ

アフガン女性への弾圧強化に関する声明

Afghanistan : une répression accrue contre les femmes !

2024年8月

ターリバーンが政権に返り咲きアフガニスタン国民に鉛の覆いを課してから3年が経った。われわれは現行政府がその始まりより女性を第1の標的にしていたことを知っている。その手法は様々であったが、まず最初にとられたのは少女たちが小学校より上の学習を続けることの禁止で、続いて彼女らをハイスクールと大学から追放した。さらに労働、公園内の散歩、自由な移動と旅行も禁じた。

ターリバーンが政権に返り咲きアフガニスタン国民に鉛の覆いを課してから3年が経った。われわれは現行政府がその始まりより女性を第1の標的にしていたことを知っている。その手法は様々であったが、まず最初にとられたのは少女たちが小学校より上の学習を続けることの禁止で、続いて彼女らをハイスクールと大学から追放した。さらに労働、公園内の散歩、自由な移動と旅行も禁じた。

あたかもこのジェンダーアパルトヘイトでは飽き足りぬとばかりに、「勧善懲悪」のための114ページにもおよぶ新法がこのほど公布された。男の髭の長さに関する取り決めの他に、女性の声が公の場でもはや聞かれてはならぬと決めた。理由は誘惑の源になるから。只今より、アフガン女性は歌も詩の朗唱もただ単に公に話すことも禁じられる。公の場からその姿が文字通り消されたのに次いで、今度は沈黙へと文字通り零落させられる。

われわれフランスペンクラブはアフガニスタン女性の窮状を最大限に力を込めて非難する。彼女らは二流市民に変えられ、自国にいながら生ける屍へと零落させられた。全人口の半分にたいする表現の自由への集団攻撃をわれわれは糾弾する。自殺しか手立てを見つけられないアフガンの少女と女性の数を心配する。アフガン社会の各場面から女性の存在を消し、物言わぬ影におとしめれば国全体のチャンスを損なう。生まれ出ても、こうした生きる屍によって育てられては、誰が明日のアフガン人になるだろうか? こうした状況は新世代の未来を深刻な危険にさらす。

われわれは最も基本的な権利のこうした否定に対する義憤をここに表す。アフガニスタンの女性の権利への尊敬を要求する。1948年12月10日に国連総会で採択された世界人権宣言が示すように、「すべての人間は、尊厳と権利において生れながらにして自由かつ平等であり」さらに、「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、民族若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」のだから。

セシル・ウムアニ

フランス・ペンクラブ:危険にさらされている作家と表現の自由委員会議長

20240904

柴田望さん

旭川ケーブルテレビで『詩の檻はない』について語る

<放送日>

◆ 8月28日(木) 17:00/20:30/24:00(地デジ11ch)

◆ 9月2日(月)〜9月8日(日)13:00-15:30(地デジ10ch)

『詩の檻はない』日本語版の編集人で、発行者バームダード(ソマイア・ラミシュ)の日本窓口を担当している柴田望さんが地元旭川のケーブルテレビ「ポテトにこんにちは」に出演し、自身が主宰する『フラジャイル』の活動と併せて、アフガニスタンの検閲と芸術の弾圧に対する詩による抗議運動について、下記のように話しました。

⑫ 昨年1月にターリバーン暫定政権により、アフガニスタン国内での「詩作禁止」令が発令されました。芸術の自由が脅かされています。女性の教育機会や就業機会が奪われるなど、人権の危機的状況に抵抗するソマイアさんの活動に、連帯する詩人たちの作品が世界じゅうから寄せられました。

昨年8月15日に日本が世界に先駆けて、アンソロジー詩集『詩の檻はない』を、この旭川から私たちが発行しました。12月にはKSJ全国大会にソマイアさんが来日、今年1月にはフランスペンクラブの主催でオンラインイベントを開催、日本の詩人も参加し、活動の輪が世界に広がっております。

今年の11月3日、日本の文化の日に、『詩の檻はない』の第二版と、ソマイア・ラミシュさんの詩集を出版しますよ、という発表を今月、行いました。準備をただいま行っております。詳細につきましてはSNS等で随時報告をさせて戴きます。どうぞ宜しくお願い致します。

両日の放送内容のダイジェストはココで読めます。

=====================

20240824

ソマイア・ラミシュさんの場合

ターリバーンから逃れたアフガン女性たち「中にとどまるのは拷問だった」

(WAJ:ターリバーンの政権奪取から満3年が過ぎ、各国メディアで特集記事が組まれている。日本の新聞もその例に漏れず重厚なリポートを出しているが、いかんせん有料記事でハードルが高い。そこへ、オランダでナチスへのレジスタンス期(1943年)に地下新聞として創刊された骨太紙「Trouw(誠実)」がアフガン女性に焦点を当てたロング記事を発表した。各分野で活躍するオランダ在住の女性たちの声である。気前よく全文読めるので、ここに邦訳し掲載する。まずは当サイト(ウエッブ・アフガン)でお馴染みの亡命詩人ソマイア・ラミシュのインタビューから。)

私はいつも神の存在を疑って来ました。学校で必須だった宗教の時間には、臆せず疑問をぶつけました。いつも門前払いでした。流れに逆らって泳ぐことで、救いは言葉にあり、自由は詩を書くことにあると気づきました。

1986年、私の家族はテヘランに逃げました。教室ではアフガニスタンから来た外人。イランの少女たちは机を共有したがりませんでした。ある日、私たちに先生が宿題を出しました、母親に手紙を書けと。その手紙を返すとき先生は言いました、「ソマイア、君の手紙は全くの詩だ。」彼女は私の手紙を額装し廊下に貼り出しました。それは私の最初の小さな勝利のごとく感ぜられました。

20240815

バームダード(亡命詩人の家) 日本の連絡先 柴田望さんからのお知らせ

来る11月の、『詩の檻はない』第2版の発行につきまして

日頃よりバームダード(亡命詩人の家)へのご理解とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

昨年の本日8月15日、ソマイア・ラミシュさんの呼びかけに応じた詩人の皆様の作品を収録したアンソロジー詩集『NO JAIL CAN CONFINE YOUR POEM詩の檻はない』(日本語版)を発行することができました。

以降、フランス語版、オランダ語版も刊行され、現在も各国語版の準備が進められております。

この活動は、各地でのイベント開催、各メディアによる報道や文芸・詩誌での特集、各文学団体のご支持も賜り、昨年12月にはKotobaSlamJapan全国大会へソマイアさんの来日出演の実現など、大きなうねりとなり、いまも広がりつつあります。皆様からの多大なるご支援のおかげです。誠にありがとうございます。

・2024年11月3日に、次の書籍の発行を予定致しますことを、本日発表させて戴きます。

『ソマイア・ラミシュ詩集』(仮題)

岡和田晃・木暮純 共訳

『詩の檻はない』第二版

(数篇の作品追加と一部内容の修正)

昨年は4月15日、「世界芸術の日」に向けて作品を募集させて戴きました。

11月3日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる」祝日であり、日本にはCulture Dayがあることを、海外の詩人の皆様にも知って戴き、この日を目印に取り組んで参る所存でございます。

鋭意準備を進めて参ります。引き続き皆様のご指導ご鞭撻を賜りたく、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2024年8月15日

柴田望

バームダード(亡命詩人の家) 日本の連絡先

〒070-0876 旭川市春光6条2丁目5番8号 柴田気付

℡ 090-3396-6685

tao81nozomushibata@gmail.com

===============================

20240802

(WAJ: 『詩の檻はない』の運動をBaamdaad(亡命詩人の家)日本連絡先代表として推進する柴田望さんがこれまでの活動の概要をまとめて発表しました。「もっと読む」をクリックすると詳細な全文を閲覧できます。柴田さんの記事の下段にある二条さんのレポートと併せてご覧ください。柴田さんによれば『詩の檻はない』の第2バージョンを文化の日である11月3日発行予定で作業を進めているそうです。乞うご期待!)

20240730

NO JAIL 詩人の活動

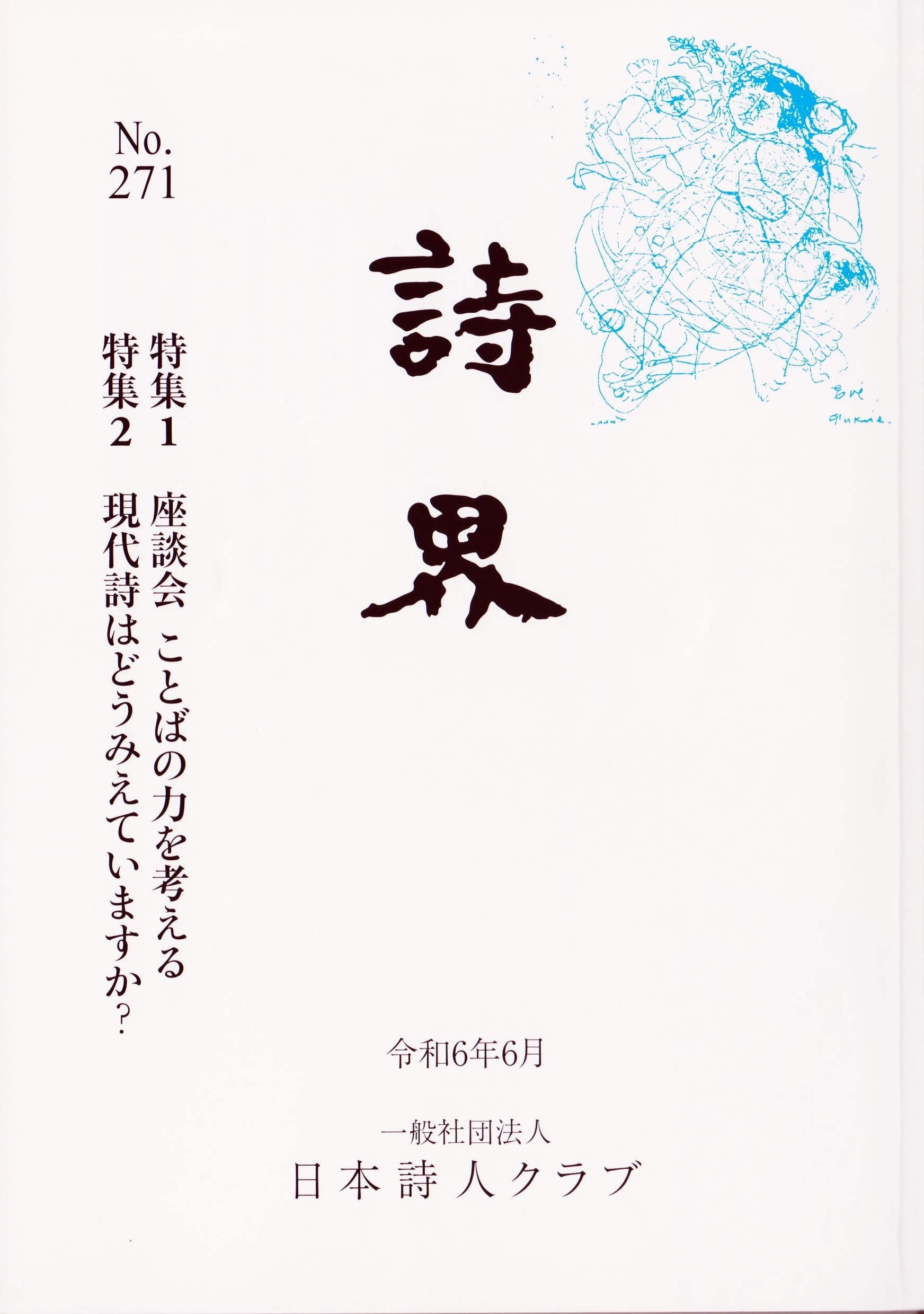

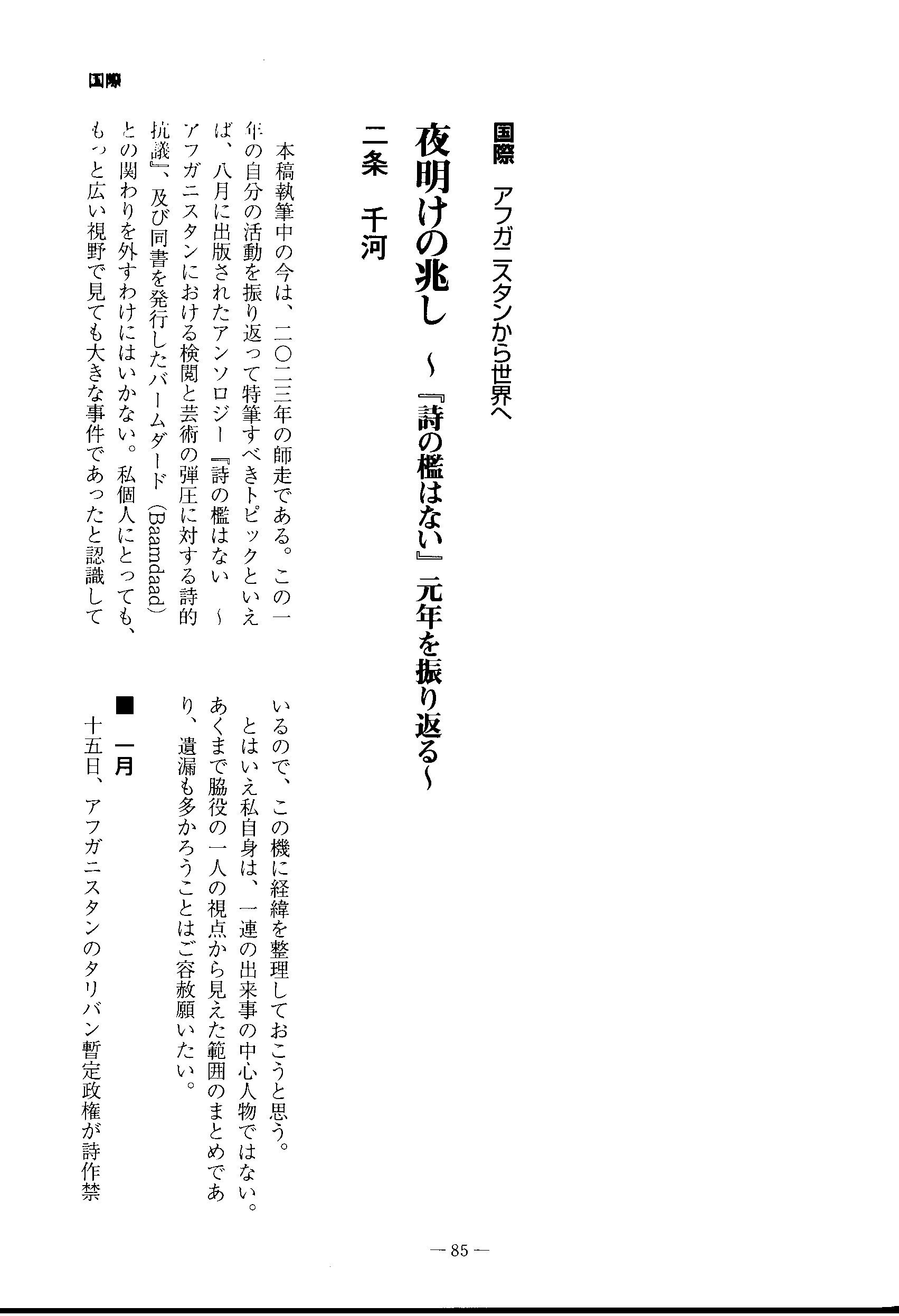

(WAJ: 『詩界 第271号』(令和6年6月10日、日本詩人クラブ発行)にNO JAIL詩人の二条千河さんが、昨年、ソマイア・ラミシュさんの呼びかけによってはじめられた日本での詩作による連帯活動の推移を、詩人の目と体験にそって寄稿しました。日本の詩人たちのこの歴史的な連帯活動は本コーナーでも紹介してありますが、二条さんのレポートには、ソマイアさんからの呼びかけを受け止め、それが本となって出版され、ソマイアさんが日本に招待され、運動が広がっていく様が、一詩人の感性によってビビッドに描かれています。昨年が『詩の檻はない』元年とするならば、二年、三年、いや幾年かかろうとも、アフガニスタンに詩や芸術への弾圧や、そして女性たちの人権剥奪が止むまで、続けられることを願い、祈ります。なお、出版原稿は縦書きでしたが、本サイトでは横書きに変更させていただきました。ただし数字は漢数字のママ、段落など若干変更しました。)

<『詩界』No.271号 「国際」欄 pp.85-89>

アフガニスタンから世界へ

夜明けの兆し ~『詩の檻はない』元年を振り返る

本稿執筆中の今は、二〇二三年の師走である。この一年の自分の活動を振り返って特筆すべきトピックといえば、八月に出版されたアンソロジー『詩の檻はない ~アフガニスタンにおける検閲と芸術の弾圧に対する詩的抗議』、及び同書を発行したバームダード(Baamdaad)との関わりを外すわけにはいかない。私個人にとっても、もっと広い視野で見ても大きな事件であったと認識しているので、この機に経緯を整理しておこうと思う。

とはいえ私自身は、一連の出来事の中心人物ではない。あくまで脇役の一人の視点から見えた範囲のまとめであり、遺漏も多かろうことはご容赦願いたい。

■ 一月

十五日、アフガニスタンのタリバン暫定政権が詩作禁止令を発し、他の芸術活動や女性の社会活動等と同様に厳しい弾圧を行う。日本での報道は非常に少なく、私もこの時点では事態を把握していない。

■ 二月

オランダに亡命したアフガン詩人、ソマイア・ラミシュさんが「亡命詩人の家 バームダード(ペルシャ語で「夜明け」の意)」を設立。詩作禁止令への抗議の詩を募集し、四月十五日の「世界芸術の日」にウェブサイトで公開したいと世界中の詩人に向けて呼びかける。

日本にこのメッセージが届いたのは中旬のこと。ウェブマガジン「ウエッブ・アフガン」編集長の野口壽一さんを通して、いくつかの詩人団体へメールが送られた。これにいち早く反応したのが北海道詩人協会事務局長の柴田望さん。団体ではなく個人として情報の裏取りや募集要項の確認を行い、積極的なPRを展開する。

柴田さんのSNSで事の次第を知った私は、学生時代に見たニュース映像を思い出す。タリバンによって破壊されたバーミヤン大仏の、あまりに無残な姿。とはいえ詩の募集期限は三月一日(後に十日まで延長)、それまでに納得のいく作品が書けるとも思えず、まずは動向を注視しようと決める。ところがその夜、意に反して頭の中に淀みなく言葉が浮かんできて、詩「虹彩」が一気に書き上がる。こうなれば、呼びかけに応じない法はない。

要項では日本語のみでも問題なさそうだったが、念のため自主的に英訳をつけ、十日ほどの推敲期間を経て、メール添付にてラミシュさんへ送る。

■ 三月

世界中から百編を超える詩がバームダードへ届き、うち二十余編(後に三十編以上と訂正)が日本からだったと報告される。

■ 四月

上旬、集まった詩はフランスで書籍として出版されることになったと知らせが入る。日本語詩の仏訳については、機械翻訳をベースに小樽商大名誉教授の高橋純氏から監修を受けるという方法で柴田さんが用意するという。オランダにいるラミシュさんとの意思疎通や原稿のやりとりに苦労されている様子を聞き知っていたこともあり、拙作の訳文については自前で調達することを申し出る。英語版を原本に複数の翻訳機にかけて照合し、最低限の趣旨は通じそうな文面になったところで監修のみ依頼。やはり英訳を用意しておいてよかった。

十五日、二条個人のツイッター(現X)スペースにて「世界芸術の日 朗読&トークライヴ」を決行。ゲストに柴田さんをお招きし、ご自身および佐川亜紀さんの詩を朗読していただく。私も拙作を日英両バージョンで披露。ささやかな協賛企画だったが、実施後に柴田さんや佐川さんがいろいろな場で言及してくださり、リスナーから温かい感想も頂戴する。

■ 五月

あとはフランスでの出版を待つばかり、と思っていたら月末になって急展開。ラミシュさんから日本でも書籍を出版したい、それも八月十五日(二〇二一年にタリバンが政権を奪取した日)付けで、との要望があったと柴田さんより。あと二ヶ月半しかない!

■ 六月

柴田さんから執筆者校正原稿が届き回答。加えて、他の日本人執筆者のページ、北大名誉教授の安藤厚氏が日本語に訳した海外詩人の作品群、表紙・前文・あとがき等も含んだ全体の校閲を引き受けることになり、青木由弥子さん、岡和田晃さん、木暮純さんとともにチェックに当たる。十数回に及ぶ改訂の過程で、フランスから参加したセシル・ウムアニ氏の詩句より『詩の檻はない』という書名が確定。

■ 七月

上旬、柴田さんから入稿に間に合ったとの報告を受け一安心。発行後には旭川市で記念イベントを開催するとのこと、出演依頼を承諾する。

■ 八月

執筆者・関係者各位の熱心な情報拡散もあり、発行直前にアマゾン新着ランキングで詩部門第一位を記録。

そして十五日、日本詩人三十六名と海外詩人二十一名分の作品を収めた書籍がデザインエッグ社よりオンデマンド出版される。ペルシャ語版BBCやインデペンデント紙など、海外メディアでも話題になる。

二十四日、旭川市内の「まちなかぶんか小屋」にて朗読&トークイベント「世界のどの地域も夜」開催(旭川市教委が後援!)。道外からの動画出演も含む六名の詩人による朗読に加え、ウエッブ・アフガンの野口編集長、漫画家の日野あかねさんや写真家の谷口雅彦さんといった協力者各位もスピーチを寄せる。音楽家SAYOさんによるラヴァスト(ロシア楽器)の演奏や、オランダから届いたラミシュさんのビデオメッセージもあり、地域やジャンルを超えた広がりを予感するひとときだった。

当日の模様は後日、二条が洪水企画の「詩素」十五号(十一月発行)にて、主催の柴田さんが「フラジャイル」十九号(十二月発行)にて、他の登壇者もそれぞれの方法・媒体で報告している。

■ 九月

日が経つにつれ、各種メディアにおける『詩の檻はない』関連の報道・書評、寄稿詩人や賛同者によるPRなどさまざまな形での露出情報が相次いで届くようになる。「詩界通信」第一〇四号には、村田譲氏も出版や参加の経緯について寄稿している。

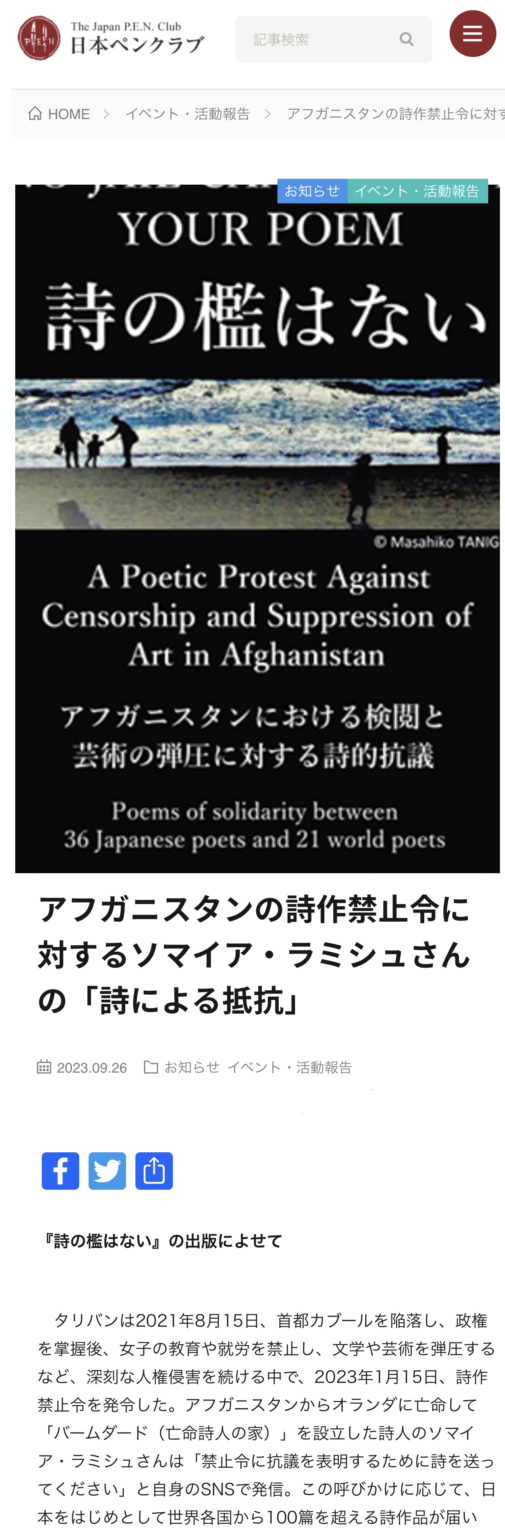

二十五日、日本ペンクラブ獄中作家・人権委員会が「アフガニスタンの詩作禁止令に対するソマイア・ラミシュさんの「詩による抵抗」/『詩の檻はない』出版によせて」と題した声明を発する。

二十八日、八月のイベントにも朗読動画を寄せた三木悠莉さんが、ご自身の運営するポエトリー・リーディングイベント「コトバスラムジャパン(KSJ)」の全国大会(十二月開催)へラミシュさんを招聘すると発表。翌々日、偶然ながら私も同大会への出場権を獲得し、図らずもラミシュさんと東京で対面できることに。

■ 十月

六日、朝日新聞デジタルのニュースサイト「with Planet」が、玉懸光枝氏によるかなり詳細なコラム「『詩作禁止令』に抗議 アフガニスタンへの連帯で詩集が生まれるまで」を掲載。同記事は翌月、J-WAVEのラジオ番組「JAM THE PLANET」の中でも紹介される。

十五日、『詩の檻はない』執筆者有志が横浜で朗読会を実施、ヤフーニュースに取り上げられる。会場ではアフガニスタン西部の(ラミシュさんがかつて議会議員を務め、今もご家族が暮らす)ヘラート州で七日に発生した震災への救援金も募り、約四万円の寄付につながる。

■ 十一月

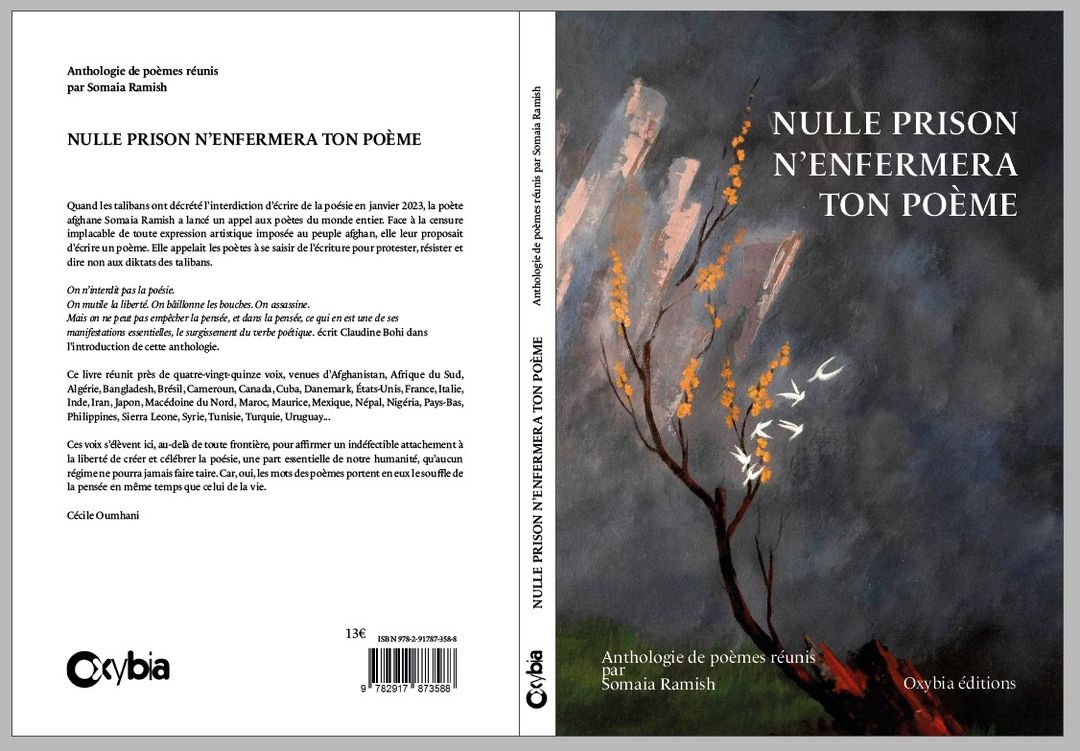

四日、フランス語版書籍『Nulle prison n’enfermera ton poème』がOxybia社より刊行されたとの報。拙作を含む日本詩人の作品の仏訳も二十三編が収録される。

ロンドンのテレビ局「アフガニスタン・インターナショナル」の関連ニュース映像をネット上で確認。ラミシュさんへのインタビューや日仏の書籍の紹介に交じり、八月に旭川で行われたイベント風景、それもちょうど自分の朗読中の画像が流れて吃驚する。

■ 十二月

十五日、ラミシュさんがオランダから初来日。同日、私もKSJ全国大会出場のため北海道から上京する。

十六日、大田区の池上会館へ。大会開始前の待機中、ラミシュさんに挨拶する。その後、アテンドの野口さん、観客として来場された佐川さんも含む四人で会館屋上の展望台に上り、ささやかな談話タイム。異国の地で幼子を抱えて亡命生活を送りつつ、祖国の窮状を国際社会へ訴えるため精力的に活動を続けるパワフルなラミシュさんだが、十二月にしては例外的に温かな日差しの下、とても柔和な笑顔をされていたのが印象に残る。

大会が始まり、決勝前のゲストライヴにラミシュさんが登壇。ペルシャ語の詩朗読(字幕表示付き)の後には、ウエッブ・アフガン編集員の金子明さんによる通訳のもと、客席からの質疑にも応じる。

「タリバンは何を恐れて詩作を禁止したのでしょうか?」

「詩には力があります。人に影響を与え、社会を変える力があるからこそ彼らは恐れているのです」……

会場には音楽や演劇など文学以外の分野で活躍する参加者も多かったが、このとき初めてタリバンによる芸術弾圧について知った来場者も少なくなかったように思う。おそらく彼らは、今の私がそうであるように、今後はアフガニスタン関連のニュースをまったくの他人事とは思えなくなるだろう。それはまさに、ラミシュさんが最初の呼びかけの時点から世界に求め続けていることだ。

蛇足ながら、同大会における二条の戦績は準優勝。ラミシュさんの前で『詩の檻はない』を手に収録作「虹彩」を朗読するという目標は、準決勝の段階で達成された。

十七日、私は出席できなかったが、千葉県松戸市にてラミシュさんを囲む交流会がKSJ主催で開催される。他にもNHKのインタビューなどさまざまな予定をこなした彼女は、十九日に横浜にて三詩人(佐川さん、岡和田さん、大田美和さん)とともに行ったシンポジウムを締め括りとして、五泊六日の旅程を無事に終えたという。

二十五日の朝日新聞夕刊には、十月のデジタル版記事の抄録とともに、KSJ全国大会に登壇するラミシュさんの写真が掲載される。しかし来日時の彼女の活動について、各種媒体での本格的な報告や反響が見られるようになるのは年明け以降になるだろう。

今後の動きについて、バームダードでは日仏版に続く他の言語での出版も計画中とのこと。書籍から触発された詩人やアーティストたちが、独自に表現活動を展開している様子も見聞きしている。禁止することで、かえって新しい作品が次々と生み出されていく……実にありがちな皮肉ではある。

一年前には考えてもみなかった現在の状況を思えば、本稿が掲載されるころには何が起こっているか、想像もつかない。夜明けは、まだ遠いのだろうか。しかし少なくとも、遠のいてはいないことを信じる。

(原稿中のリンク設定はウエッブ・アフガン編集部)

20240717

NO JAIL 詩人の活動

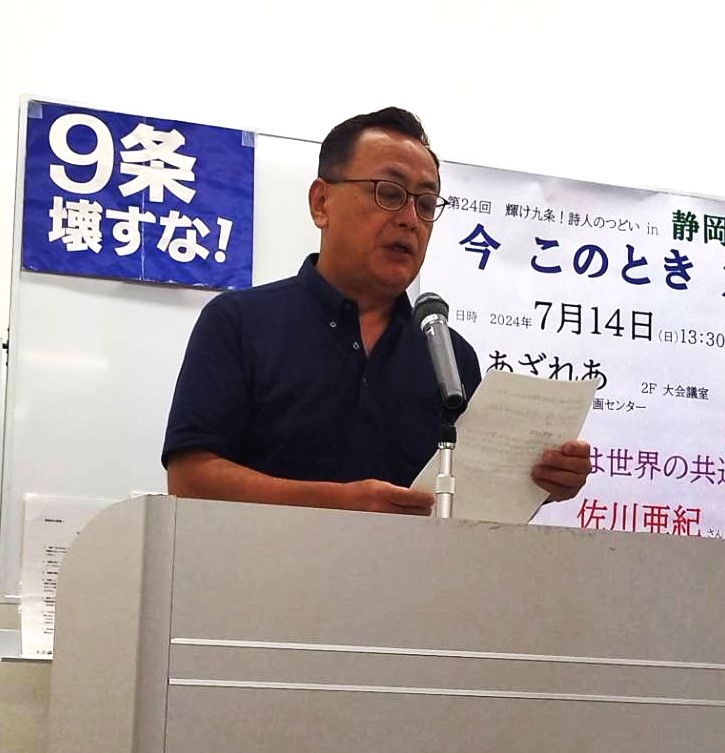

「第24回 輝け九条! 詩人のつどいin 静岡」盛会裏に開催

2024年7月14日、静岡県男女共同参画センター「あざれあ」で日本国憲法「九条の会」に賛同する詩人たち約70人が参集

以下、「つどい」でメイン講演をされた佐川亜紀さんから集会の報告をいただきました。下記に掲載いたします。

以下、「つどい」でメイン講演をされた佐川亜紀さんから集会の報告をいただきました。下記に掲載いたします。

<佐川さんによる集会報告>

佐相憲一さん(全国よびかけ人)と井村たづ子さん(静岡の詩人)が息の合ったナビゲーターを務め、現地実行委員長の中久喜輝夫さんが、混迷する世界状況のなか、平和の会を静岡で開く意義を説かれました。代表世話人のあいさつでは、中原道夫さんが、2023年12月6日にイスラエル軍爆撃の標的になって殺害されたガザの詩人・リフアト・アルアライールさんの詩「わたしが死ななければならないのなら」を紹介し、小縦のりこさんが英文を朗読しました。

私は、「詩は世界の共通語」という演題で講演させて頂きました。

日本では、現代詩はマイナーな存在ですが、口語自由詩は、世界中でたくさん書かれています。とくに、最近、亡命詩人や難民詩人が発信する例が目立っています。パレスチナ、アフガニスタン、チベットの詩人などが国際的に呼びかけています。

以前から、民主化運動が活発になって、政府に弾圧されたとき、まず詩で訴えることが多かったのです。ミャンマー、韓国では市民が虐殺される厳しい状況を詩で世界に訴えました。

また、女性の人権を訴えるうねりも高まっています。アフガニスタンでは現在、女性の教育や就職、芸術活動も弾圧されています。それにたいして自由と表現を求めて女性が声をあげています。チベットでは、現代詩の創作がフェミニズムの始まりでした。

さらに、環境問題やIT技術の発展を詩で考える取り組みもあります。

チェコの詩人は、ガチャポンのロボット詩人を作り、問題提起しました。

韓国では、「生態(環境)詩運動」に早くから着手し、発展してきました。

現代詩には、多様な詩の在り方や方法がありますが、自由や人権を大切だと考える点では、共通しています。特に、自由詩は、自由が重要な価値観です。

日本では、今は、比較的自由に表現できていますが、まったく自由というわけではないでしょう。かつて戦争中は、非常に厳しい弾圧がしかれました。

表現の自由を守る日本国憲法は大事です。アフガニスタンで支援尽力した中村哲さんが、人道的な貢献をするにも憲法九条が大切だと述べられたことも忘れてはならないです。平和と民主主義は自由な創作活動を保障するものです。現代世界を生きる私たちは知らないうちに影響し合い、理解できることがあるはずです。表現の自由、個人の自由を求め続ける各々の詩人から共感と希望を感じ取りたいです。

パレスチナ亡命詩人、アフガニスタンのソマイアさんの詩、ミャンマー詩人、チェコ詩人、チベット女性詩人、韓国詩人について紹介しました。

ソマイア・ラミシュさんの詩と柴田望さん、野口壽一さんらの『詩の檻はない』の出版朗読活動、コトバスラムジャパンの招待、ことぶきのシンポジウム、フランスペンクラブのポエトリーナイトなどもお伝えしました。

第2部は、詩の朗読に入り、まず「1、静岡県の詩人たち特集」では、一人街宣を行っているさとう三千魚さんら計12名が、思いのこもったユニークな自作を朗読されました。

「2、県外から駆けつける詩人たち」では、まず、東大阪から駆けつけた丁章さんが「フラジャイル」に掲載した作品「詩を息をするように書いている」を朗読。神奈川の高細玄一さんは、自作詩「死は美しくない」「こどもを殺すな」を朗読し、13名が熱意にあふれた声で発表されました。

<自作詩を朗読するNO JAIL詩人の高細玄一さん>

『チベット女性詩人集』や『現代アジアの女性作家秀作シリーズ』を息長く出版されている東京の段々社の坂井正子社主も出席して下さり、アジアの女性作品を原語から邦訳して伝え続けた意義を語られました。

『チベット女性詩人集』や『現代アジアの女性作家秀作シリーズ』を息長く出版されている東京の段々社の坂井正子社主も出席して下さり、アジアの女性作品を原語から邦訳して伝え続けた意義を語られました。

愛知県から、詩人の沢田敏子さん、大石ともみさんもご参加くださいました。沢田さんは、中国で投獄されたまま亡くなったノーベル平和賞受賞者・劉暁波についての詩を書いておられます。

さまざまな観点から、世界の戦争と平和、日本の九条を考える充実した集いでした。

最後に「詩人の輪」事務局長の洲史(しまふみと)さんが挨拶されました。

詳しくは、2024年12月発行予定の「詩人の輪通信」をご覧ください。

連絡先・「詩人の輪」事務局長 洲史 090・6933・8508

=================

20240714

NO JAIL 詩人、イベント予告

アフガニスタン 脅かされる命と表現

REALs(リアルズ) ×ペンクラブ 共催イベント

8月4日(日)午後2時~4時 日本ペンクラブ会議室

https://japanpen.or.jp/post-3685/

20240702

NO JAIL 詩人の活動

7月7日ガザ法要 ~ガザ・イスラエル紛争2023, 35,000名の殉教者のために~

(WAJ: 9カ月になろうとする、イスラエルによるガザ襲撃によるガザ民間人の死者は4万人に迫ろうとする。がれきの下の未確認の死者は1万人は下らないだろうと予測されている。それら犠牲者の一人ひとりには名前があるはず。それを調べ上げ、ひとりずつ朗読していくと一体どれだけの時間がかかるのだろうか。どんなに時間がかかろうともそれをやりとげようとする表現者がいる。声明・白拍子の桜井真樹子さんだ。彼女は世界アースデイの2024年4月22日、新宿区百人町「大久保ひかりのうま」で行われた特別公演「ガザ・パレスチナへの詩と歌」~第二のナクバに対して~の呼びかけ・開催者だ。モスレムであるはずの犠牲者を異教の仏教の祭事で弔っていいのか。ゼロから始めたアラビア語の学習の過程で思い悩み、苦労しながら、アラビアの人びとにといかけつつ、法要の実現に進んでいく桜井さんの苦悩が伝わってくる。それは、どうしようもない残虐な境遇に突き落とされた人々の嘆きを共有し、そのような現実を許さず、新しい世界をもとめる人としての心底からのうめきのように感じられる。桜井さんのガザ法要は7月7日だ。詳細は➡ https://webafghan.jp/noticeboard/#20240504 )

今回の文章は、私が「ガザ法要」を続けてきた私的な思いを中心に綴ってゆく。

留学からの帰国とガザ紛争の開始

テル・アヴィヴ大学の演劇学科の留学から帰国したのが2008年12月末だった。

それを待っていたかのように、2008年12月27日から「ガザ紛争」が始まった。

イスラエルとパレスチナの紛争は1948年のイスラエル建国宣言からではなく、1880年にシオニズムが現れた1880年ごろに始まり、そして1900年以降の20世紀の100年を超えて21世紀の今日まで続く紛争だ。ユダヤ教のオーソドックスがパレスチナに憧れて住みはじめるのと、ユダヤ人の国「イスラエル」を作る計画、そのために今まで住んでいた「パレスチナの先住民」を排除するという考え方、それがシオニズムだが、それは違うのだというのが、ヤコブ・ M・ラブキンの「トーラの名において」に書かれている。

興味を持っていただいた人は、ただ「パレスチナ問題」とか「ガザ・イスラエル紛争」をウィキペディアで検索していただくだけでも様々なことを知る機会になると思う。その中で自分が引っかかったことだけをとっても、ある意味パレスチナーイスラエルを通して世界を見ることになるだろう。

ガザ法要の始まり

イスラエルから帰国して広島の兄のところに行った時に2008年12月27日のガザ紛争は始まった。兄の家にはテレビがある。そこでアラブ各国がどのような声明を出しているか、というニュースが少し気になった。つまり、イスラエルを正式に非難しているのはイランだけだった。パレスチナはイスラームの国のスンニ派の人々が暮らしている。しかし、スンニ派の国々が口ごもっている中で、シーア派の多いイランがイスラエルを非難している。このときからイランという国の知識者層のこと、そして音楽、芸術、文学といろんなことを知ろうとするきっかけにもなった。

そして日本のテレビでは放映されない映像をアル・ジャジーラで観た。そこには逃げ惑う男性が家族を引き連れながら、インタビューに答えていた。「私たちにはわかっている。誰が敵なのか?イスラエルではない。敵は私たちを囲む同胞たちだ」と。逃げ惑うパレスチナ人たちは、人間が金や欲望で、信念、彼らから言えば「最も尊い信仰」を、いとも簡単に捨て去る人間の本質をよく知っていた。・・・

【全文を読む】

===========

20240625

(WAJ: 6月22日、快晴の横浜でNO JAIL 詩人・高細玄一氏の出版記念会が開かれた。第1詩集 「声をあげずに泣く人よ」と第2詩集「もぎ取られた言葉」の2冊。高細氏は、昨年ソマイア・ラミシュさんがターリバーンの詩作禁止に対抗して詩で抗議しようとの呼びかけに真っ先に応じ、「詩とともに」を発表。その後8月の『詩の檻はない』の刊行にむけて旭川の柴田望氏らと尽力し、同書の横浜での出版記念イベントやソマイア・ラミシュ氏を招いてのトークイベントなど、積極的に運動をリードしてきた。)

高細さんの詩「標的とされた希望—ゾラの復活を願う」(「もぎ取られた言葉」)の終連より

タリバンは音楽だけでなく詩を書くことも禁止した

私は書かなければならない

/9行略/

創造力はお互いを認め合う唯一の力

深夜のため息を積み重ねる

囚われているものを解き放す

何かにゆだねることなく「何か」の在り処を探し歩く

平和で戦争のない世界 「イマジン」の世界を想像する

夢かもしれない それでも今

夢を忘却せず 生きようとする時だ

詩を書く時だ

===========

(WAJ: 2024年6月15日「生誕100年・安部公房と旭川」と題して『詩の檻はない』の日本連絡代表の柴田望さんが、日本の文学運動の中に『詩の檻はない』の業績を位置づける講演をしています。必聴です。文末のYoutubeリンクで講演全体の映像を視聴できます。)

柴田さんの講演全文を日本語で読む [ここをクリック]

講演動画のフルバージョンはこちらからご覧いただけます。

https://youtu.be/nJCM1eTS91s?si=PKOQSWRFhJpMEQHU

講演録はこちらです。

https://fragile-seiga.hatenablog.com/entry/2024/06/18/123535

=====================

20240607

オランダ語版『詩の檻はない』発刊!

2024年6月7日 Somaia Ramish さんのFacebookより

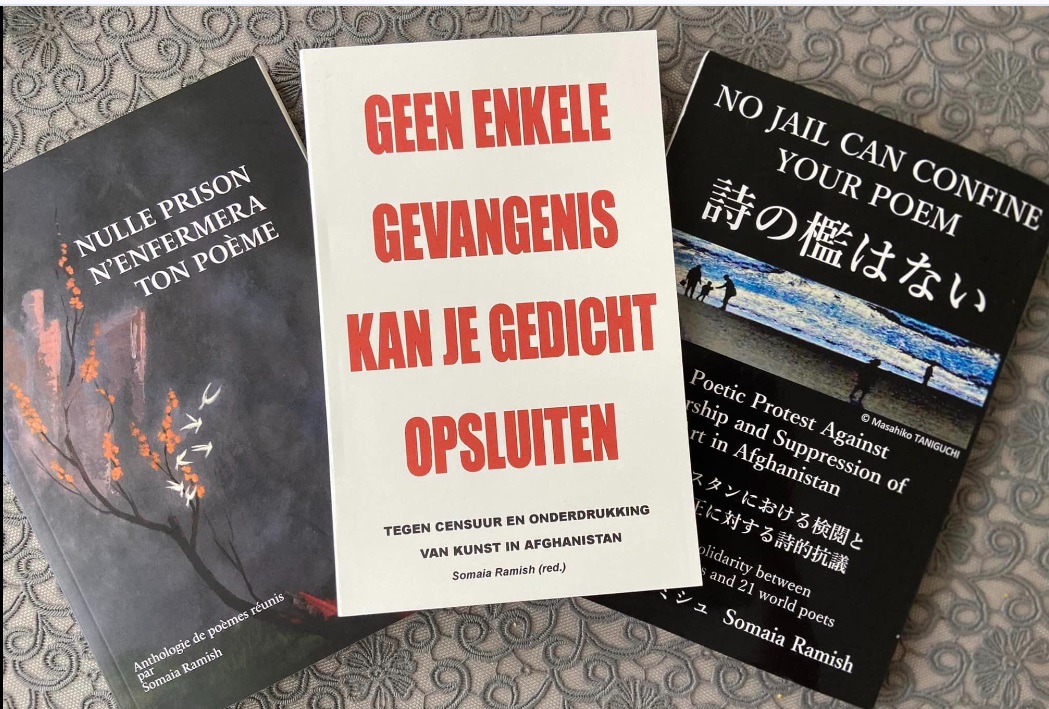

アフガニスタンにおける芸術の検閲と抑制に対する世界詩のアンソロジーがオランダの「ウィラム・ギズマン」出版社より出版されました。 この50の詩のアンソロジーでは、アフガニスタンの詩人や芸術家を支援し、検閲に反対するために掲載されています。 これらの詩は、オランダ、アメリカ、フランス、日本、インド、ブラジル、アルゼンチン、デンマーク、ネパール、ナイジェリア、バングラデシュ、イタリア、トルコ、カナダの著名な詩人たちが書いたものです… 呼びかけに応えて「バームダード(夜明け) – 亡命詩の家」と書かれています。 芸術禁止や検閲に反対する明確なメッセージを持つ世界中の詩。

このアンソロジーのフランス語と日本語訳は以前にも出版されており、同時にこの本のイタリア語訳の作業も進行中です。 「バームダード(夜明け) – 亡命詩の家」は、世界中から不正な検閲に反対し、アフガニスタンの詩と芸術の現状についての世界的な言説を生み出すことができた抗議運動です。 過去1年間で、数十の学会、文学シンポジウム、人権言論、インタビュー、記事の取り組み「バームダード(夜明け) – 亡命詩の家」が各国で実施されています。

私たちに詩を送って、この抗議活動に参加してくれたすべての詩人に心から感謝します!

左よりフランス語版、オランダ語版、日本語版

=====================

20240605

『詩の檻はない』活動日録

Records of Activities of “NO JAIL CAN CONFINE YOUR POEM” Poets

(2021年8月から直近まで。Records from 2021 to recent days.)

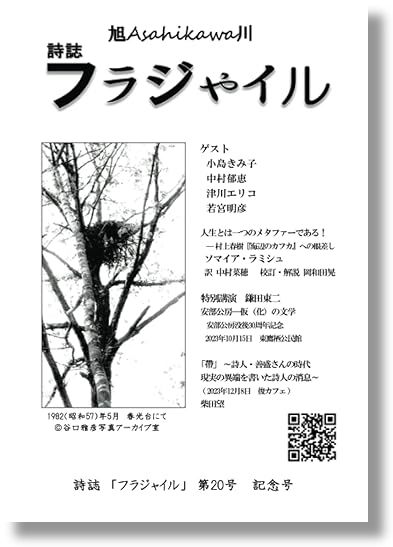

2024年5月12日:ソマイア・ラミシュのエッセーや「詩の檻はない」への論評など掲載。『詩誌「フラジゃイル」第20号 記念号』(柴田望)への書評

2024年4月24日:ソマイア・ラミシュ他、「詩の檻はない」詩人グループ参加の下、詩と歌で、イスラエルのガザ攻撃に抗議(特別公演「ガザ・パレスチナへの詩と歌」~第二のナクバに対して~)

2024年4月12日:『詩の檻はない』日本語版発行の実務報告

2024年2月13日:グローバル・ポエトリー・ナイト:参加者からのメッセージ<III>

2024年2月4日:グローバル・ポエトリー・ナイト:参加者からのメッセージ<II>

2024年2月1日:「バームダード – 亡命詩の家」1年間の活動報告!

2924年1月24日:グローバル・ポエトリー・ナイト:参加者からのメッセージ<I>

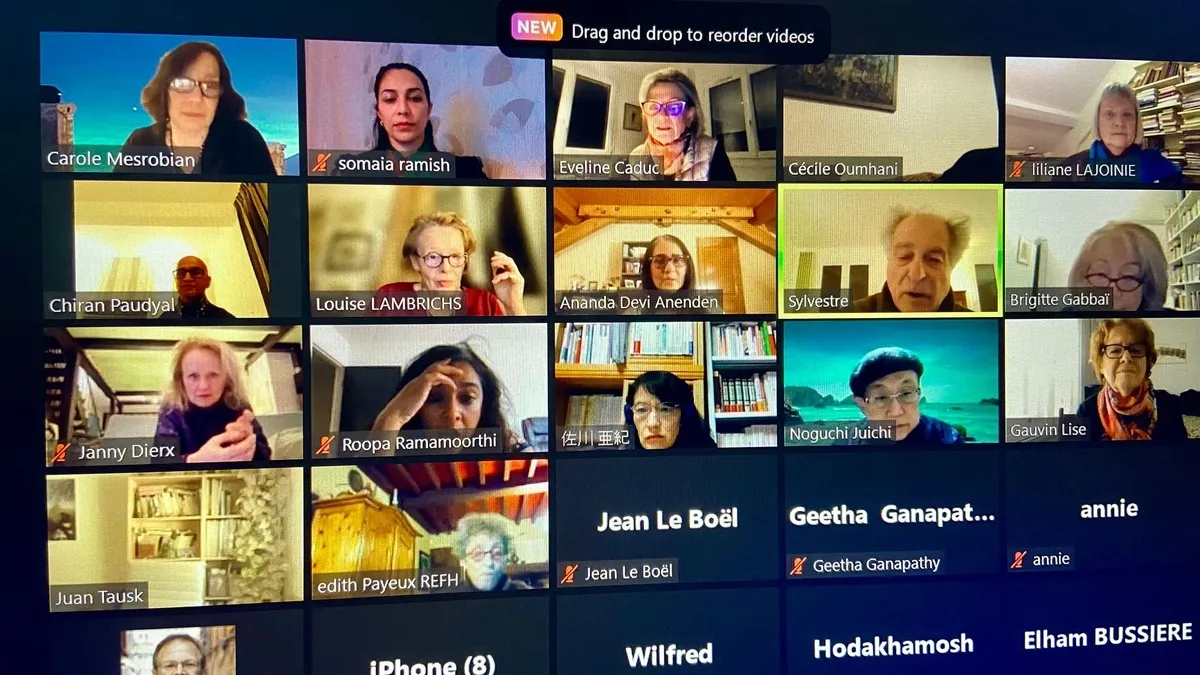

2024年1月21日:世界の詩人が参加し地球を一晩で一回りするZoomによる世界詩の朗読会=グローバル・ポエトリー・ナイト: 検閲に対する抵抗の灯台

公開日: 2024 年 1 月 21 日午前 3 時 55 分ヨーロッパ東部標準時 | 更新日: 2024 年 1 月 21 日午前 4:02 (EST)

Global Poetry Night: A Beacon of Resistance Against Censorship

2024年1月21日:ソマイア・ラミシュ、江藤セデカ、野口壽一、NHKのペルシャ語放送に出演

2024年1月14日:<シンポジュウム> 完全収録 ソマイア・ラミシュ vs 日本の詩人たち アフガニスタンと日本の詩人による知性対話 言論の自由と女性の地位、社会の解放について

2023年12月27日:<WAJ 視点:086>詩には社会を変える力がある ~ソマイアさんのつむじ風 初来日~

2023年12月25日:<詩>「 O.K. 」 柴田望、発表(『詩の檻はない』刊行までの詩によるレポート)

2023年12月19日:ソマイア・ラミシュ、横浜市ことぶき協働スペースでのシンポジュウム「アフガニスタンと日本の詩人による知性対話 言論の自由と女性の地位、社会の解放について」に出席

2023年12月16日:ソマイア・ラミシュ、KOTOBA SLAM JAPAN 2023(於:東京都大田区池上会 館)にて講演、詩朗読のパフォーマンス

館)にて講演、詩朗読のパフォーマンス

2023年12月15日~12月20日:ソマイア・ラミシュ来日講演

2023年12月4日:<WAJ 視点:084>ソマイア・ラミシュさん来日に寄せて

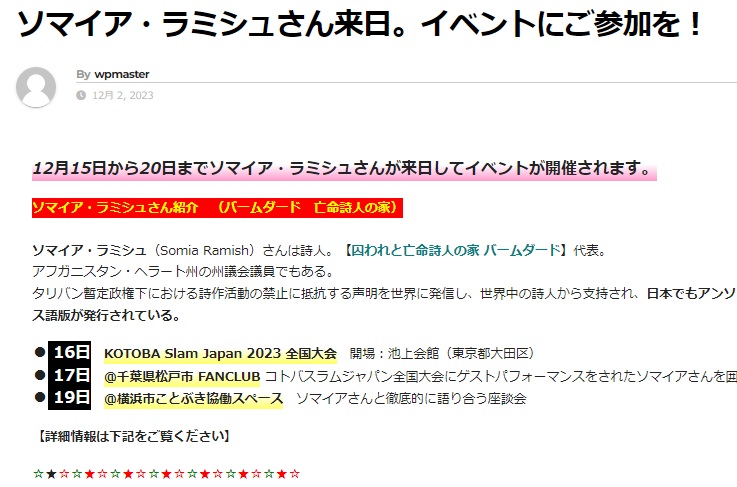

2023年12月2日:ソマイア・ラミシュ来日公演決まる。「ソマイア・ラミシュさん来日。イベントにご参加を!」

2023年10月23日:『詩の檻はない』フランス語版、発刊!

2023年10月23日、ヘラートとガザで同日に悲劇発生。「ヘラートとガザへ、緊急支援のお願い」

2023年10月15日:『詩の檻はない』朗読会~横浜・寿からアフガニスタンへ、世界へ!~

2023年9月27日:日本ペンクラブが『詩の檻はない』を推薦

2023年9月24日:『詩の檻はない』の刊行の意味について今回の詩作運動にかかわった岡和田晃の意義付け。「詩の持つ力を信じて~岡和田晃さんに聞く~」

2023年9月11日:旭川『詩の檻はない』発行イベント 全記録

2023年9月4日:日本ペンクラブも『詩の檻はない』を推薦。「 ロッテルダムから旭川へ、旭川から世界へ」

2023年8月24日:旭川市「まちなかぶんか小屋」にて旭川『詩の檻はない』発行イベント挙行

2023年8月17日:ニールファー・ランガー(independentpersian.com)、『詩の檻はない』の日本語版発刊の意義について論評。「アフガンでの検閲に反対する世界の詩人 詩集を日本語で公開」

ニールファー・ランガー

2023年8月15日:日本語版『詩の檻はない~アフガニスタンにおける検閲と芸術の弾圧に対する詩的抗議』、アマゾンで発売開始

英語タイトルは「NO JAIL CONFINE YOUR POEM A poetic Protest Against Censorship and Suppression of Art in Afghansitan」

アマゾンで購入できます。ここをクリック

2023年8月14日:<WAJ視点:073>『詩の檻はない』~アフガニスタンにおける検閲と芸術の弾圧に対する詩的抗議~

2023年6月13日:インターネット時代、SNS時代を反映した、歴史的にもまれな芸術活動についてその意義を解説。「詩作の禁止と検閲を跳ね返す闘いに詩で連帯」(野口壽一)

2023年6月3日:世界中から寄せられたプロテスト・ポエムをフランスと日本で書籍発行することが決まり、活動が同時進行!

オランダの「バームダード―亡命詩人の家」へ、世界中から続々と詩が寄せられる

世界から100篇以上の詩が寄せられる。

2023年4月5日:柴田望、自身が主宰する詩誌「フラジャイル」第17号に「言葉の繫がりの波立ち」のタイトルでソマイア・ラミシュの呼びかけに日本の詩人がどのように応えてきたかをレポート

2023年4月1日:アフガニスタンの独立系メディア『ハシュテ・スブ(午前8時)』がターリバーンとの戦いにおける文学や芸術の価値について論究。「アフガニスタンにおける文学と芸術の不在」

2023年3月24日:ソマイア・ラミシュ、日本の詩人たちの呼応に対し返礼。「感謝! 日本の詩人のみなさまへ」

2023年3月24日:ソマイア・ラミシュの呼びかけに柴田望(北海道詩人協会)が中心となり日本の詩人へ訴えを伝播。「アフガン詩人の呼びかけに応える日本の詩人たち」

2023年3月10日:ソマイア・ラミシュ、アフガニスタンの女性のための言論フォーラムにて「亡命アフガン女性の詩について」を発表

2023年3月7日:アフガニスタンの男子学生に対して、「アフガニスタンの女学生から君たちへ」のアピール発せられる

2023年2月25日:ソマイア・ラミシュ、「バームダード―亡命詩人の家」を設立し、ターリバーンの詩作禁止に抗議する世界詩人のセンターとする

2023年2月17日:柴田望、『ウエッブ・アフガン』を通じて受け取ったソマイア・ラミシュのアピールを日本の詩人たちに伝達開始

2023年2月14日:ソマイア・ラミシュ、世界の詩人に向け、詩によってターリバーンの圧政に抗議する運動を呼び掛ける「アピール:世界中のすべての詩人の皆さんへ」を発表

2023年1月15日:ターリバーン、詩作の禁止、検閲など表現に関する制限を発表

2023年1月8日:ソマイア・ラミシュ、オランダの日刊紙に「アフガニスタンは今や真の全体主義軍事国家」を発表

2022年5月9日:女性に公共の場でのヒジャブやブルカ(チャドリ、全身を覆う衣服)着用を義務付けるターリバーンの強要に対し、ソマイア・ラミシュ、「ヒジャブ着用命令の義務化に反対」とSNSで世界に向けてアピール

2021年9月~ ターリバーン、ドーハ同意を覆し、第1次ターリバーン政権時と同様の政策実施。特に女性の権利抑圧、隔離を強行。シャリーア法に依る支配を宣言し、歌舞音曲、表現の自由などを抑圧、体罰などを実施

2021年9月18日:ソマイア・ラミシュ、SNSで世界に向けて「アフガン女性への抑圧をやめよ!」とアピール

2021年9月1日:ソマイア・ラミシュ、「ガニーを逮捕せよ/Interpol Arrest Ghani」を「WabAfghan in Japan」にて日本語版発表

2021年8月末: 米ほか外国軍撤退

ー-------ガニー政権崩壊

2021年8月15日:ターリバーン、カーブルを占拠

すべてはここから始まった

=================================

このページの趣旨について

2021年、アフガニスタンの女性詩人ソマイア・ラミシュの呼びかけによって始まった、

表現の自由や人権をもとめて闘うアフガニスタンの人びとに連帯する、

2023年の『詩の檻はない』の日本とフランスでの出版、

2024年1月の一日かけて地球を一回りするグローバル・ポエトリー・ナイトの試み、

さらにはこれらの活動と連動して各国で展開されるさまざまなイベント、

それらは詩の世界のみならず、国際的で現代的な連帯活動となる、

歴史的な偉業でした。

その活動をさらにひろげ、継続してゆくためにこのページを作りました。

わたしたちはこの活動に参加する詩人や作家、さらにその作品を愛し広げる人びとを

『詩の檻はない』グループと呼ぶことにしました。

ぜひこのページを、みなさんの作品の発表や活動の報告、

世界に向けた発信の場として活用してくださることを切に希望します。

2024年6月5日

『ウエッブ・アフガン』編集発行人

野口壽一